食事から摂取したカルシウムは、体内に吸収されると、丈夫でしなやかな骨づくりに役立っている。増山律子は、カルシウムの吸収に不可欠とされてきたビタミンD作用を欠失した遺伝子組み換えマウスを作出し、ビタミンD作用に頼らないカルシウム吸収の新たなメカニズムとして、リンの摂取量に応じて腸が独自にカルシウム吸収を調節する経路を見出した。

カルシウム量を一定に保ち

骨の健康に寄与するビタミンD

「私たちの体は、食べたものでできている」。健康において食事の重要性を語る際にしばしば用いられる言葉である。中でも体の根幹を成す骨の健康に不可欠なのが、カルシウム、そしてビタミンDだ。

「ビタミンDは小腸でのカルシウム吸収を促進して体内のカルシウム量を一定に保ち、骨の維持などに役立っています。しかしビタミンDが、生体内の各組織でどのように働いているのか、詳細なメカニズムにはいまだ不明な点がたくさんあります」。この謎の解明に取り組んでいるのが増山律子だ。増山は、生体内のさまざまな組織で組織特異的にビタミンD作用を欠くビタミンD受容体(VDR)欠損(KO)マウスを作り、ビタミンDの働きを捉えようとしている。

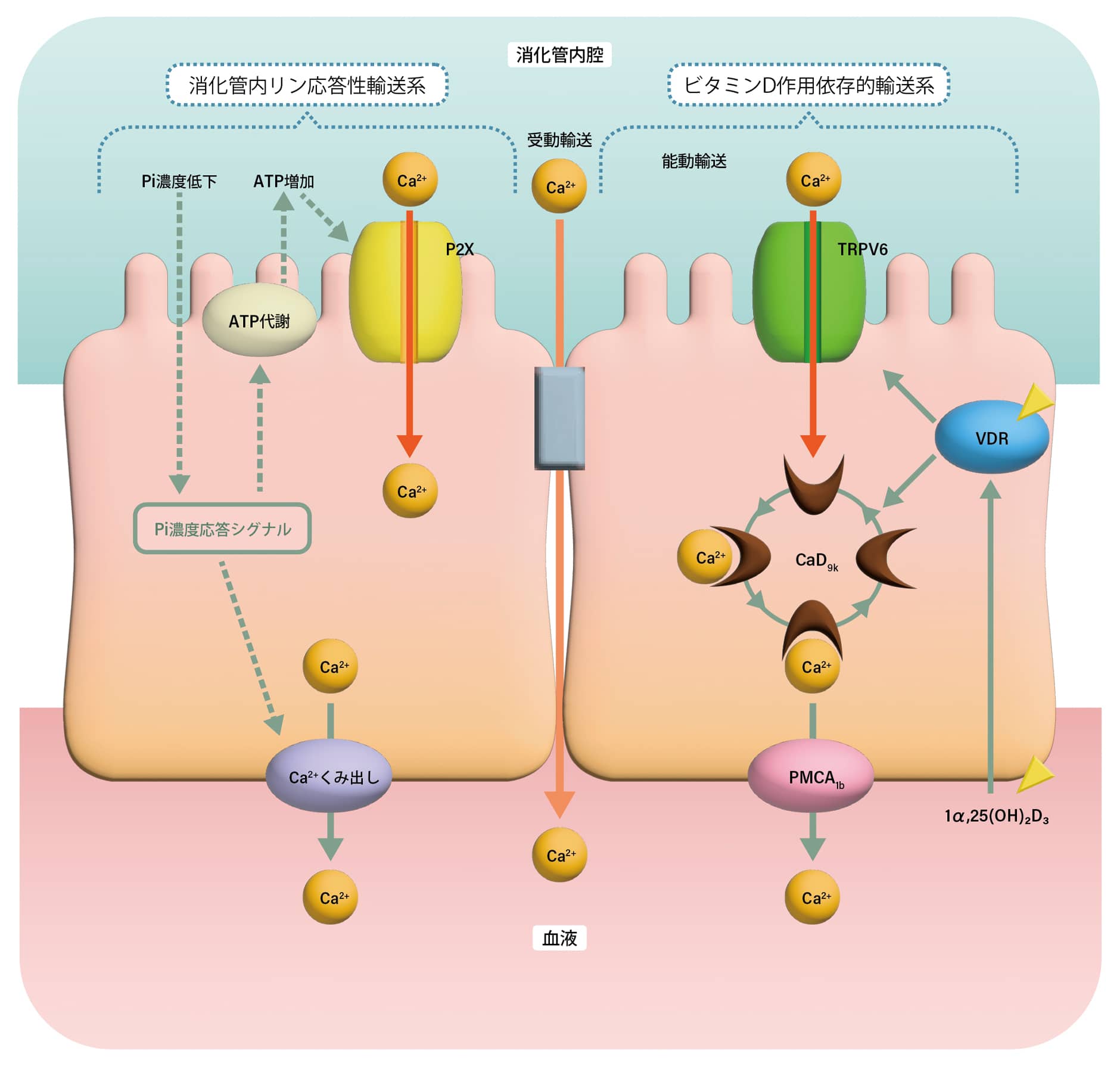

「ビタミンDの働きによって、小腸でカルシウムが吸収される仕組みとして古くから研究されてきたのが、細胞内を通ってカルシウムを輸送する経路です」。増山は、その仕組みを次のように説明した(図1右側)。

食事から摂取したカルシウムは、小腸上皮細胞上に発現しているカルシウムチャネル(TRPV6)を通って、消化管腔側から上皮細胞内へ流入する。続いて、細胞内のカルシウムイオンは、速やかにカルシウム結合タンパク(CaD9kなど)に捕えられて、基底膜側に局在するカルシウムポンプ(PMCA)に受け渡される。そこではアデノシン三リン酸(ATP)のエネルギーを使ってカルシウムは上皮細胞内から血液へ汲み出されることで、吸収の仕組みが完了する。

この一連のプロセスに大きく関わるのが、活性型ビタミンDの1,25(OH)2D3だ。「1,25(OH)2D3はビタミンD受容体(VDR)と結合すると、カルシウムの吸収に欠かせないTRPV6やCaD9kの発現を強力に促進します」。増山が作出した小腸特異的VDRKOマウスでは小腸で活性型ビタミンDの作用が低下するため、TRPV6、CaD9kなどの発現量が減少する。そのためカルシウム吸収は著しく障害される。つまりビタミンDは、食事に含まれるカルシウムが小腸の細胞内を通って血中に吸収されるまでのプロセスを支えているということだ。

カルシウム濃度が高い時

ビタミンDが骨石灰化を抑制

では、ビタミンDをたくさん取れば、その分だけカルシウムを吸収でき、骨を丈夫にできるのか。増山は「ビタミンDは骨を増やすと誤解されがちですが、血中のカルシウムを一定に保つ『恒常性』維持に働くものであり、骨を『増やす』ものではありません。さらに、ビタミンDの働きによりカルシウム吸収が高まる仕組みは、食事から摂るカルシウム量が不足した時により効果的に発動します」と言う。増山が行った実験では、マウスにカルシウムを多く含む食餌を投与した時や消化管内にカルシウムが豊富にある場合には、腸上皮のカルシウムチャネル(TRPV6)の発現量は減少する。ただし、カルシウムの吸収は適正に維持される。別の吸収の仕組みが働くためである。

“ビタミンDはカルシウム恒常性維持に働くものであり、骨を増やすものではない”という考えは、培養細胞を使った実験でも明らかにされた。骨芽細胞前駆細胞に1,25(OH)2D3を投与すると、1,25(OH)2D3-VDRシグナルが骨芽細胞周囲の石灰化を抑制するしくみを見出した。

リンの摂取量を抑えることでカルシウム吸収を増やす新機構を発見

さらに増山は、ビタミンDの作用以外にもカルシウムの吸収を促す新たな経路を発見している。

「食事から摂取するリン(Pi)量を抑えることでも、カルシウムの吸収効率を高めることができます」と言う。実験で、VDRKOマウスに、カルシウム量は正常、リン量を正常食の半量に制限した飼料を与えたところ、高カルシウムを投与した時と同様に、カルシウム吸収が増加し、血中カルシウム濃度が正常になったことを確認した。

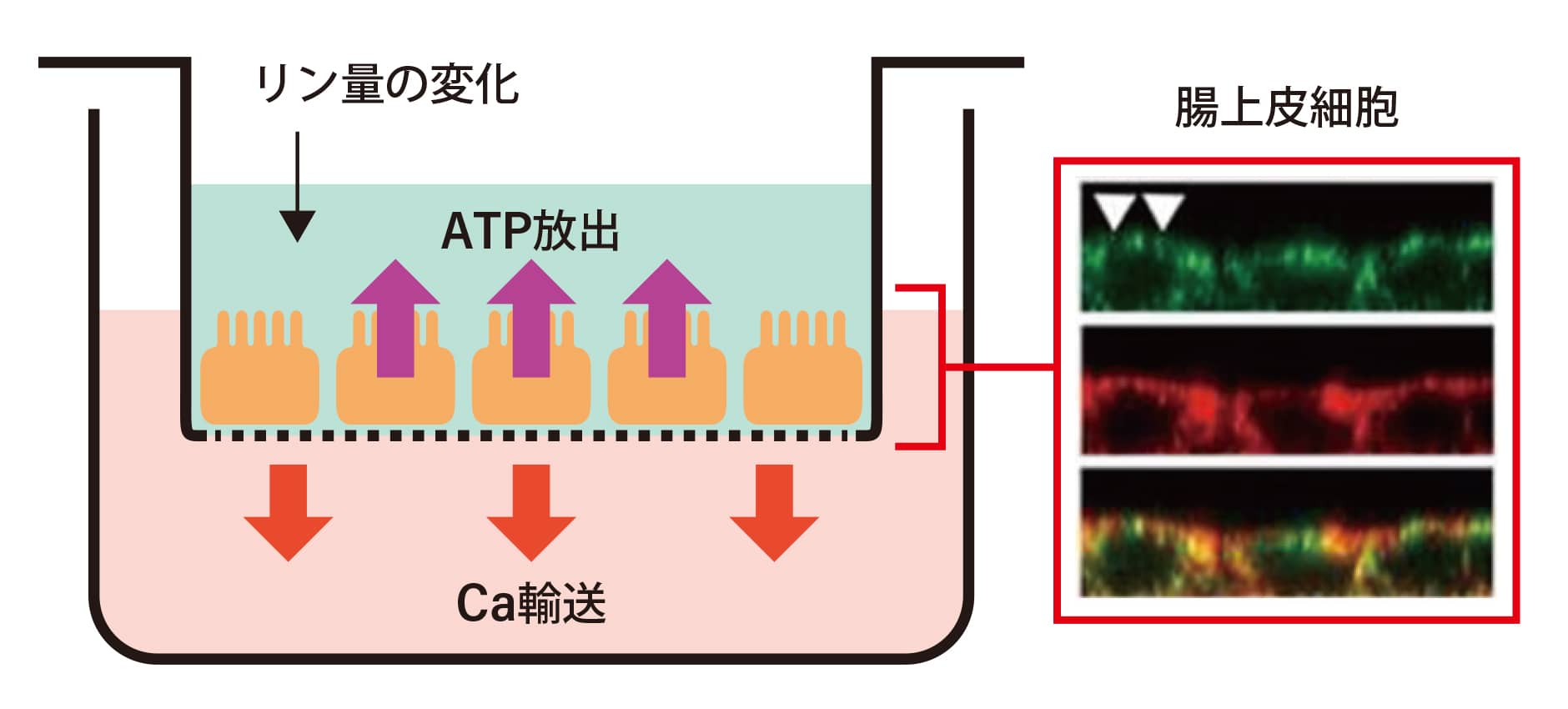

さらに増山は、小腸の腸管腔内環境を実験系で再現し、リン量に応じてどのようにカルシウムが吸収されるかを検討。消化管内のATP代謝の変化が関わるカルシウム吸収調節の新しい経路を見出した。(図1左側)

まず腸上皮細胞を培養して、細胞分化を誘導し、小腸のような管腔側と基底膜側の極性がある細胞を作製した。この培養腸上皮細胞を使って、リン濃度の変化に応じて細胞内外の環境がどう変化するか調べた。そこで注目したのが、ATPの動きである。まずリン濃度を下げると、細胞から管腔側へのATP放出量が増加し、同時に細胞外液にあるATPを分解するタンパク質(ENPP1)の発現量が減少することが明らかになった。

続く実験で、ATPが管腔側の細胞膜上にあるATP受容体(P2X)と結びつくと、細胞内にカルシウムが流入し、その後、基底膜側から細胞外へと放出される、すなわち血中に“吸収される”ことを示す現象も捉えられた。「この結果から、腸上皮細胞は、消化管内のリン量に応答してATP代謝を変化させることで、細胞内を通るカルシウム輸送を調節していることが明らかになりました。つまりビタミンDの作用に関係なく、腸上皮がリン量の変化を感知してカルシウム吸収のスイッチを入れるしくみがあることがわかりました」

生体内のカルシウム吸収は、乳幼児の成長に極めて重要であるだけではなく、「くる病」や骨粗しょう症といった疾患の予防にも不可欠だ。増山のさらなる研究が待たれる。