- TOP>

- 研究支援

研究支援

教員・院生を対象に、図書館の各種制度や利用者向けサービスのうち、研究支援に関する情報をまとめています。

更新履歴

2024.04.16 2025年度コア・データベース募集要項を公開しました。詳細は以下の「データベースを利用および申請したい」から参照ください。【2024.06.13締切】

2024.04.16 2024年度研究用資料費(図書選定枠)の執行方法について更新しました。詳細は「研究に必要な図書資料を申請(購入)したい」から参照ください。

2024.04.16 2024年度大学院図書予算について更新しました。詳細は「研究に必要な図書資料を申請(購入)したい」から参照ください。

2024.03.26 2024年度「研究共通資料」の募集について資料を掲載しました。詳細は「研究に必要な図書資料を申請(購入)したい」から参照ください。

2024.03.26 2023年度採択「研究共通資料」資料詳細を公開しました。詳細は「研究に必要な図書資料を申請(購入)したい」から参照ください。

2023.10.25「研究共通資料」過年度採択資料の詳細を公表しました。詳細は「研究に必要な図書資料を申請(購入)したい」から参照ください。

2023.03.24 2022年度採択「研究共通資料」資料詳細を公開しました。詳細は「研究に必要な図書資料を申請(購入)したい」から参照ください。

【概要】

- 2024年度第1回図書館委員会(2024.4.15)にて、本年度の研究用資料費(図書選定枠)の執行方法について確認しました。

2024年度研究用資料費(図書選定枠)の執行方法について - 2024年度 研究用資料費(図書選定枠)の推薦方法について(2024.4.16 更新)※申請前に必ず確認してください

- 2024年度 研究用資料費(図書選定枠)による推薦図書申込書(2024.4.16 更新)

【Webでの申請】

- MyLibraryから図書申請

- ProQuest Ebook Central:Mediated DDA からの申請

E-bookの試読・購入申請が可能です

利用&申請方式マニュアル(2021.4.1更新)

【申請に関わっての重要なお知らせ】

特になし

【申請・採択に関するお知らせ】

- 2024年度「研究共通資料」の募集について(2024.3.26更新)

▶ 2024年度「研究共通資料」募集要項

▶ 2024年度 研究共通資料申請書<カテゴリーA>

▶ 2024年度 研究共通資料申請書<カテゴリーB>

▶ 2024年度「研究共通資料」申請内容チェックリスト - 採択資料の詳細および報告書 (2024.3.26更新)

各年度に採択された資料の書誌情報、所在等の詳細と報告書を公開しています。

▶ 2023年度採択資料

▶ 2022年度採択資料

▶ 2021年度採択資料

▶ 2020年度採択資料

▶ 2019年度採択資料

▶ 2018年度採択資料

▶ 2017年度採択資料

▶ 2016年度採択資料

【Webでの申請 】

- MyLibraryから図書申請

- ProQuest Ebook Central:Mediated DDA からの申請

E-bookの試読・購入申請が可能です

利用&申請方式マニュアル(2021.4.1更新)

【申請に関わっての重要なお知らせ】

特になし

【概要】

【オープンアクセス、廃刊に関する情報】

- Taylor & Francis 理工学系コレクション

国立情報学研究所(NII)の支援により、ナショナルアカデミックライセンスとしてTaylor & Francis 理工学系コレクション3 分野の電子ジャーナル(124 タイトル)のバックファイルが無償で利用が可能になりました。

タイトルリスト一覧

データベースを利用する・コアデータベースに申請する(教員・院生)

【概要】

【申請・採択に関するお知らせ】

- 2025年度コア・データベース募集要項

- 2025年度コア・データベース契約希望申請書

- 2025年度コア・データベース契約希望申請書

※2024年度以降のタイトル及び契約期間については募集要項のP6、7をご参照ください。

【無料トライアルの実施】

2025年度契約希望申請、選定審査に向けたトライアル

(現在実施している無料トライアルはありません。)

オープンアクセス(Open Access:OA)とは、論文をウェブ上に公開し、誰もが無料で閲覧できる状態にすることです。電子ジャーナル問題などを背景に、世界規模で急速に普及してきており、2017年に実施された調査によれば、全世界の論文の約3割はOA化されているとの結果も出ています。

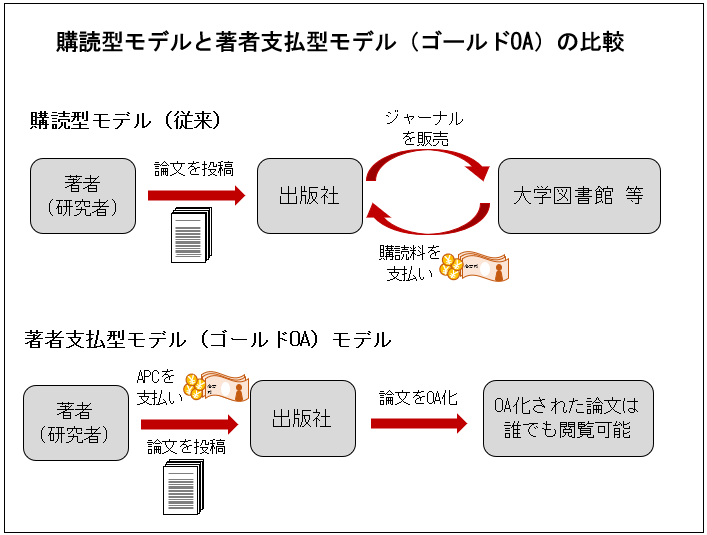

OAは、グリーンOAとゴールドOAと呼ばれる2つの方式に大別されます。グリーンOAは、R-Cubeのような大学や国のリポジトリに、論文などのコンテンツをセルフアーカイブするOAの方式です。もう一方のゴールドOAは、出版社のジャーナルなどを、誰もが無料で閲覧できるようにするOAの方式です。代表的なゴールドOAのモデルとしては、著者が論文掲載料(Article Processing Charge:APC)を支払って論文をOA化する「著者支払型モデル」があります。

論文をOA化すると、①研究成果が広く社会に還元され、②研究分野を超えて様々なイノベーションが生まれる可能性が高まり、③研究者個人にとっても論文が引用される可能性が高まる、といった多くのメリットがあります。

【論文掲載料について】

論文掲載料(Article Processing Charge:APC)とは、ジャーナルに掲載される論文を、インターネットを通じて誰もが無料でアクセスできる「オープンアクセス」な状態にする際に掛かる費用のことです。論文のオープンアクセス化には多くのメリットがありますが、著者支払型モデルのOAの場合、著者が出版社に対して数万円~数十万円のAPCを払うことが一般的です。本学教員の場合、論文掲載料が無料化されたり、割引されたりするジャーナルがあります。

- 論文掲載料(APC)が無料化・割引されるジャーナル(学内者のみ)<2024年2月26日(月)更新>

近年APCを目当てに、査読を十分に行わずに論文を公開してしまう粗悪なOAジャーナル(ハゲタカジャーナルなどと呼ばれることが多い)が、新聞などでも報じられ、社会的な問題となっています。こうしたジャーナルに論文が掲載されてしまうと、研究者としてのキャリアや信頼性を損ねるだけでなく、大学の質も問われることになりかねません。

OAジャーナルの質を見極める際に役立つデータベースや情報を、以下にてご紹介します。ご不明な点があれば、レファレンスカウンターまでお問い合わせください。

【関連セミナー】

2023年11月22日にオープンアクセス(OA)の最新トレンドおよび粗悪学術誌についての特別セミナーを開催しました。特別セミナーの動画は下記のURLからご視聴ください。

オープンアクセス推進に向けた特別セミナー 「オープンアクセス(OA)の最新トレンドおよび粗悪学術誌(ハゲタカジャーナル)への対処について」

講師:EBSCO Information Service Japan 花田 謙一氏

https://www.ritsumei.ac.jp/students/research/member/research_grant/rg01/oa_apc/

① Impact Factor

Impact Factorはジャーナルに掲載された論文が一定期間にどの程度引用されたかを示す評価指標です。本学ではWeb of Scienceを導入しており、採録されている約12,000タイトルのImpact Factorを確認することができます。Impact Factorを有しているジャーナルは、一定評価のあるジャーナルと判断でき、ジャーナルの質を判断する際の参考になります。

② PubMed(MEDLINE)

米国立医学図書館が運営する医学文献データベース「MEDLINE」を含む、文献情報のデータベースです。MEDLINEには一定審査を経たジャーナルが採録されるため、MEDLINEに採録されているかどうかがジャーナルの質を判断する際の参考になります。MEDLINEに採録されているかどうかは、NLM CatalogでジャーナルのタイトルやISSNを検索し、"Currently indexed for MEDLINE"と表示されれば、採録されているジャーナルと判断できます。

③ DOAJ(Directory of Open Access Journals)

スウェーデンのルンド大学が運営するOAジャーナルのデータベースで、質の高い査読つきのOAジャーナルが採録されています。DOAJのウェブサイトでジャーナルのタイトルやISSN検索し、採録されているジャーナルかどうかを確認することができます。

④ 業界団体

論文の出版規範に係る活動を行っているCOPE(Committee on Publication Ethics)や、オープンアクセス出版を推進する協会、OASPA(Open Access Scholarly Publishers Association)など、学術論文出版に係り認知されている業界団体に加盟している出版社などかどうかは、ジャーナルの質を判断する上で参考になります。

⑤ その他

粗悪なOAジャーナルを発行する出版社は、ウェブサイトに虚偽の情報を掲載している場合もありますが、以下のような点を事前に確認された上で投稿をご検討ください。

- 当該ジャーナルで最新の論文が見つかるか

- 出版社の連絡先や査読方法に不審な点がないか

- 編集委員会が設置されており信頼できる研究者が参加しているか

文献管理、文献解析ツールを利用する(教員・院生)

【文献管理ツール】

【文献解析ツール】

- JSTOR Text Analyzerを利用する

~論文のキーワードを自動生成&そのキーワードに基づく関連論文が検索可能に~

紹介動画(1分程)

利用方法動画(8分程度)