- TOP>

- 図書館について>

- デジタル版展示『知識人の自己形成』>

- 第6部 大学卒業後

第6部 大学卒業後

第1章 「近代」の再発見 ─ 大学卒業後の丸山眞男

(1)助手時代

1937(昭和12)年3月に東京帝国大学法学部を卒業した丸山眞男は、4月に同学部助手に採用された。7月には日中戦争がはじまり、加速度的に世情が悪化していくなかで、丸山は南原繁の指導を受けながら日本政治思想史専攻の研究者としての道を歩んでいく。

助手時代に丸山は南原繁の指示で、東京帝国大学文学部の「日本思想史」講義(平泉澄担当)と「日本倫理思想史」講義(和辻哲郎担当)を聴講した。いずれも天皇機関説事件後に行われた国体明徴運動の一環として設置された「国体学」講座だった。法学部に設置された「国体学」講座は「政治学、政治学史第三講座」(「東洋政治思想史」)であり、初年度は早稲田大学教授の津田左右吉、その後は東北帝国大学教授の村岡典嗣が担当した(いずれも非常勤講師)。村岡の後にこの講義を担当したのは丸山自身である。

丸山は津田と村岡の講義に出席したが、1939(昭和14)年12月に行われた津田の講義の最終回では、出席していた右翼学生が津田を質問攻めにする場面に遭遇している。このとき丸山は津田をかばい、強引に外に逃したという。やがて津田に対する国粋主義団体の攻撃が激化し、1940(昭和15)年1月に津田は早稲田大学教授を辞職。翌月には津田が岩波書店から出版していた日本神話と日本古代史に関する4冊の著書が発行禁止処分となり、3月には津田と岩波書店の岩波茂雄が出版法違反で起訴されるに至った。すでに1939年には東京帝国大学でいわゆる平賀粛学があり、河合栄治郎や蠟山政道が教授職を辞していたが、思想統制の矛先は丸山の専門領域にまで及んできたのである。丸山は南原の意を受けて、津田の無罪判決を求める上申書への署名集めに奔走している。

専攻した東洋政治思想史の分野で丸山は、儒学の古典、江戸時代の儒学者・国学者の著作の研究に打ち込み、やがて江戸中期の儒学者・荻生

(2)読書

〈丸山文庫登録番号0199072〉

助手時代、丸山は戒能通孝、磯田進、辻清明、寺田熊雄と明治維新史や日本経済史に関する研究会を行い、土屋喬雄『日本経済史』などを読んだ。また、学生時代に引きつづきマルクスの著作に取り組んだほか、ヘーゲル『精神現象学』、マックス・ウェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』、ボルケナウ『封建的世界像から市民的世界像へ』、大塚久雄『株式会社発生史論』『欧州経済史序説』などを読んだ。儒学や国学にとどまらないこのような読書によって、村岡典嗣から「我々の常識からすると奇妙」だと評されたユニークな助手論文が生み出されたのである。

一方、丸山の実存を強く揺さぶったのがドストエフスキーである。大学卒業前後に読んだ『悪霊』によって、ソビエトの学問に幻滅しつつも抱いていた社会主義に対する信念はうち砕かれ、夜も眠れないほどのショックを受けたという。

私の社会主義への素朴な漠然とした

古在由重・丸山眞男「一哲学徒の苦難の道」帰依 みたいなものが、あそこにでてくるピョートル・ヴェルホエンスキーですか、ああいう革命家のタイプとか、無神論のゆきつく果てとかをつきつけられて、ガラガラと崩れるような感じがしました。いかなる反マルクス主義の書物からもこれほど大きな打撃は受けませんでした。いまでもそのショックから立ち直れないのかもしれない。

もう一人、この時期の丸山の関心を引きつけたのが福沢諭吉であった。

福沢を読みはじめると、猛烈に面白くてたまらない。面白いというより、痛快々々という感じです。そういう感じは今からはほとんど想像できないくらいです。とくに『学問のすゝめ』と、この『文明論之概略』は、一行一行がまさに私の生きている時代への痛烈な批判のように読めて、痛快の連続でした。

丸山眞男『「文明論之概略」を読む』

やがて丸山は荻生徂徠と並んで福沢の研究にのめりこみ、ライフワークとするようになる。徂徠と福沢を思想史研究の出発点に据えたことは、「近代」を再評価していく丸山の関心の所在を端的に示している。

(3)助教授就任

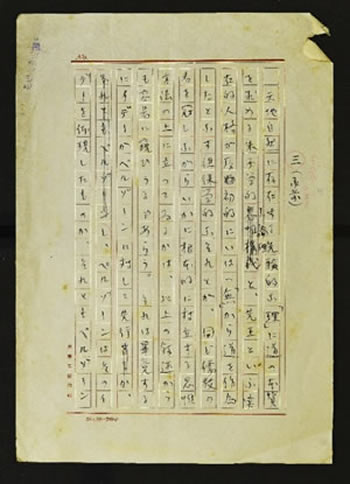

「自然」と「作為」(二)」原稿

〈丸山文庫資料番号614〉

助手論文が高い評価を受けた丸山は、1940(昭和15)年6月に東京帝国大学法学部助教授への昇任が認められた。助教授就任から2年間は講義を免除されたため、この間に丸山は助手論文を補う内容の論文「近世日本政治思想における「自然」と「作為」 ─ 制度観の対立としての」を発表している。明治維新後まで筆を伸ばしたこの論文では、儒学で人がのっとるべきとされる「道」は古代中国の「聖人」が制作したものであると理解する荻生徂徠の解釈を出発点とした。丸山はここから秩序を自然的所与として受け取るのではなく、人が作り上げるものと考える「作為」の論理が取り出した。丸山によれば、この論理こそ「近代」のメルクマールである主体的能動性のあらわれにほかならない。そして、徂徠においては統治者が「上から」秩序を作為するという前提がとられていたのに対し、明治期の福沢諭吉や自由民権論者に見られる契約説はこれを転倒し、民衆が「下から」秩序を作り上げるという観念に到達した。被治者である民衆の自由と権利は、民衆自身の手によって政治的秩序が作為されることではじめて確保されるのである。

こうして丸山は、「公的」領域と「私的」領域の分離という助手論文の議論を一歩進め、政治という「公的」領域のあり方が個人の自由と権利を保障する「近代」的なものとなっていく道筋を日本の思想史のなかに見出そうとした。「近代」の限界を打破することが日本の使命であるという議論が声高に唱えられる時代にあって、丸山は、自由と権利を普遍的な価値として擁護しようとする「近代」の理念に立ち返ろうとしたのである。

(4)対英米開戦

「近世日本政治思想における「自然」と「作為」 ─ 制度観の対立としての」が連載されているさなかの1941(昭和16)年12月、日本は英米との戦争に突入する。開戦の日、師の南原繁は沈痛な顔をして瞑目したまま静かに、「このまま枢軸〔日本やドイツ〕が勝ったら世界の文化はお終いです」と言った。動転していた丸山の心は、この一言で治まったという。多くの人々が時流に迎合していくことに失望していた丸山にとって、自己の立場を固守した南原の存在は大きな支えとなっていた。

やがて戦況が思わしくなくなってくると、南原は高木八尺や田中耕太郎ら他の東大法学部教授とともに終戦工作を試みた。これは、破滅的な結果が予想される本土決戦を避け、なるべく犠牲を伴わない形で戦争を終わらせようとするものであり、皇族を総理大臣に据えて事態を収拾することも模索されていた。丸山は南原からあらかじめこの工作の構想を聞かされている。東大法学部スタッフの間では、日本の敗戦は必至であることが共通認識となっていたのである。

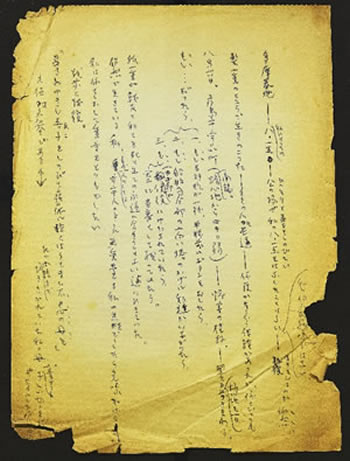

(5)講義

〈丸山文庫資料番号347〉

丸山が「東洋政治思想史」の講義を担当するのは1943(昭和18)年度からとされていたが、実際には1942(昭和17)年10月にはじまった。戦時下の特別措置として卒業が繰り上げられ、学期が短縮されたので、1943年度は通常より半年早い開始となったのである。

丸山のそれまでの研究は問題史の構成をとっていたが、講義は江戸時代の主要な思想家を通史的に順番で取り上げるという内容で行ったため、多くの部分を新たに勉強しながら講義するという自転車操業となった。特に前半の学期は講義が週2回あり、徹夜の連続だったという。丸山にとっては意にみたない出来であったが、講義のために幅広く勉強したことは、丸山の研究に新たな展開をもたらす源泉となった。

(6)結婚

〈丸山彰氏提供〉

助教授となった丸山のもとには多数の縁談が舞い込むようになったが、丸山はそれらをすべて断っている。そして1944(昭和19)年3月、高校時代の友人である小山忠恕の妹ゆか里(1922~2011)と結婚した。妻ゆか里は鉄道省技師小山

(7)軍隊生活

〈丸山彰氏提供〉

大学卒業後の1937(昭和12)年に丸山は徴兵検査を受けて乙種合格とされたが、第二乙種となって現役は免除された。翌年には二等兵教育召集により松本市の陸軍歩兵第50連隊補充隊に応召するが、即日帰郷となっている。1944(昭和19)年7月、ふたたび歩兵第50連隊に応召し、朝鮮の平壌に向かった。結婚から4か月後のことであった。出征の日の朝まで論文「国民主義の「前期的」形成」を執筆し、松本に向かう途中の新宿駅で原稿を同僚の辻清明に手渡したという。平壌では初年兵教育を受けたが、到着後2週間で脚気にかかり、平壌第二陸軍病院に入院した。退院したのは10月で、同月中に召集解除となった。

翌年3月には臨時招集を受け、広島市宇品の陸軍船舶部隊暗号教育隊で暗号教育を受けたのち、同隊の人事係を経て船舶司令部参謀部情報班に配属された。ここでは、国際情報の収集・要約などの作業に従事している。

通常、高等教育機関修了者は士官となることが期待され、そのために幹部候補生を選抜する試験を受けるよう推奨されるが、丸山は幹部候補生となることを志願しなかった。これは、「軍隊に加わったのは自己の意思ではないことを明らかにしたい」と考えたためである。しかし反戦思想の持ち主ではないかと疑われ、志願しない理由をしつこく聞かれて弱ったという。

丸山は入院していたこともあって、軍隊生活の半分以上を一番下の階級である二等兵として過ごし、敗戦の前月に一等兵に昇進、さらにポツダム宣言受諾後の一斉進級措置によって上等兵として召集解除を迎えた(いわゆるポツダム上等兵)。丸山の軍隊生活は通算でも1年に満たなかったが、そこでは些細な理由で振るわれる暴力にさらされた。軍隊では社会における立場は意味をもたず、軍人としての階級によって定められている上下関係に従わなければならない。それがかえって、軍隊に対する国民の支持を生み出していたと丸山は観察している。

兵隊に入ると、「地方」〔軍隊外の一般社会〕の社会的地位や家柄なんかは(皇族をのぞいて)ちっとも物をいわず、華族のお坊ちゃんが、土方の上等兵にビンタを喰っている。なにか、そういう疑似デモクラティックなものが相当社会的な階級差からくる不満の麻酔剤になっていたと思われるのです。

飯塚浩二・豊﨑昌二・丸山眞男「日本の思想における軍隊の役割」

日本の敗戦は避けがたいという見透しをもっていながら、階層秩序の最下層で生き抜いていくしかなかった丸山の軍隊生活は、内面的屈折を伴うものであった。

〔戦争に敗れるという〕大体の見透しがハズレなかったといったところで、べつに何の抵抗をしたわけじゃないし、それどころか、一種の二重人格みたいな生活をしていたんですから、今思い出しても自分の姿はみじめなものです。ああいうメカニズムの中で、自分のなかにある浅ましいもの、いやらしいものをいろんな形でマザマザと実感したことが、マア、しいていえばいい体験だったということになるでしょうね。

宇佐見英治・宗左近・橋川文三・丸山眞男・安川定男・矢内原伊作「戦争と同時代」

(8)被爆と敗戦

はじめて語った1965年の

八・一五記念国民集会での発言メモ

〈丸山文庫資料番号637-2〉

陸軍船舶司令部で国際情報に触れていた丸山は、ポツダム宣言の内容も受諾前に把握していた。宣言が示していた敗戦後の日本の改革方針のなかで特に丸山に感銘を与えたのは、軍国主義の駆逐や民主主義的傾向の復活強化ではなく、「言論、宗教および思想の自由ならびに基本的人権の尊重」であった。

1945(昭和20)年8月6日朝、広島市中心部にアメリカ軍機が原子爆弾を投下したとき、丸山は点呼朝礼のため船舶司令部の広場で整列していた。すぐ前に立っていた司令部の塔が熱や爆風をさえぎったために難を逃れたのである。原爆投下の翌々日には一日中市内を歩き回ったが、放射能についての知識はなかったという。被爆者健康手帳を交付される資格をもっていたが、申請はしていない。それは、自分は「広島で生活していた人間というよりも、至近距離にいた傍観者」だったという意識からであった。

9月12日に召集解除となり、14日に復員。このとき丸山は31歳だった。軍隊での経験も糧にしながら、精神構造から日本を分析する思想史研究者としての歩みがここからふたたびはじまった。

第2章 いのち ─ 大学卒業から敗戦までの加藤周一

(1)繰上げ卒業

中国を戦場とした戦争は、1931(昭和6)年に満州事変が起き、1937(昭和12)年には日中戦争となって戦場は中国全域に広がった。さらに1941(昭和16)年12月の真珠湾攻撃以降、戦線は太平洋・東南アジアにまで拡大する。次第に戦況は日本にとって思わしくなくなり、戦闘員と物資は不足する。ことに1942(昭和17)年6月のミッドウェー海戦で日本海軍が敗れたことを転機に、敗色が濃くなってゆく。加藤が高校生から採りつづけていた『青春ノート』が同年4月で終わっているのは、戦況悪化が加藤に与えた精神的影響も一因かもしれない。

東条内閣は学生に与えられていた徴兵猶予を制限し、修業期間を次第に短縮し、1943(昭和18)年10月には文系の学生を中心に学徒出陣を始めた。加藤の周囲でも、マチネ・ポエティク同人の中西哲吉や親しかった原田義人が召集された。加藤は理系だったこともあり、召集されなかったが、いつ召集されるか分からないという不安と、召集されずに済んだことに対する「後ろめたさ」を感じていた。それが後年に「サヴァイヴァル・コンプレックス」を口にする理由のひとつだったのではなかろうか。

後方ひとり無帽が加藤、

最前列右端は島薗安雄。

加藤と島薗は敗戦直後の

日米合同原爆影響調査団に加わった

旧制大学医学部の修業期間は4年間であり、1940年4月に入学した加藤は、通常ならば1944年3月に卒業の予定であった。しかし、6カ月間の修業期間の短縮があり、卒業は繰り上げられ1943年9月となった。軍医となることを希望する医学生も少なからずいたが、加藤は軍医になることを希望しなかった。

(2)副手として医局勤務

医学部を卒業しただけでは医師になれない。学生時代には患者を診ることはできないからである。今でいう「研修医」、当時は「副手」として、診察の訓練を受けなくてはならない。加藤は佐々貫之が主宰する医局に配属され、のちに血液学の大家となる中尾喜久と三好和夫に指導を受けることになった。加藤にとって医者の世界は、子どものときから慣れ親しんだものであった。しかし、中尾と三好が指導した実験科学の方法は徹底していて、加藤はふたりから医学の方法、あるいは科学の方法の基本を叩きこまれることになった。

中尾は「それだけの事実から、そういう結論は出ないね、そうであるかもしれないが、確かにそうだとはいえない」と諭し、三好は「自分で測りなおさなければだめだ。誰の数値でも、それをもとにしてものがいえると思ったら、大まちがいだぜ」と釘を刺した(『羊の歌』「内科教室」)。

このような実証主義的な方法は、のちに加藤の基本的な方法として育っていった。美術を論ずるときにも、実際の作品を観ない限りはその作品を論じない、文学を評するときにも、実際の作品を読まない限りは評しない、という態度は、厳しい医学的訓練の結果であろう。

軍医として召集される医者も増え、病院の医局員の数は少なくなり、加藤は多忙を極めるようになる。そのうえ東京の交通事情が悪化し、通勤にも支障をきたすようになると、病室の一部を泊り込み用の部屋とすることが暗黙の裡に認められるようになった。加藤はいつのまにか2等病室の一部屋に住み、そこに小型の蓄音機とフランス文学の書物をもちこんだ。かくして、昼間は病棟で患者と接して治療に当たり、夜間は部屋に戻り、どんなに疲れていようとも、西洋古典音楽を聴き、フランス文学を読むという日々を送った。

(3)初めての女友だち

病室に泊まり込むようになると、看護婦室で勤務する看護婦たちの顔を覚えるようになった。そのうちのひとりの看護婦は、加藤に夜食をつくってくれ、自分では食べずに、加藤は全部を平らげた。その事実を書いた加藤には、みずからを責める気持ちがあったのだろう。

看護婦室は一見雑然としていた。しかし、加藤はその雑然さのなかに整理されつくした複雑な秩序を発見する。一見雑然としたなかに複雑な秩序を発見させたものは何か。それは相手に対する関心の深さに違いない。加藤はこの看護婦に強い関心と愛情を感じていた。こうして彼女の出身地の内房を一緒に訪れるのであった。

1945(昭和20)年3月9日深夜から10日未明にかけて、東京は大空襲に遭う。東京大学病院も被災する。『ある晴れた日に』によれば、加藤らは防空壕に逃れる。そこには心を寄せていた看護婦もいた。彼女は、まだやれることがあるかもしれないといって病棟に戻ることを主張した。彼女に対して、行っても無駄だからここにいるようにと強くいう。彼女は「先生は……」といい残して飛び出していった。それが彼女を近くに見た最後で、彼女は二度と加藤の部屋には現れなかった。おそらくこれに近い事実が実際にあったのだろう。この日、加藤の淡い恋は終わった。

(4)同僚医師との論争

月曜書房

装幀は六隅許六こと渡辺一夫

ある日のこと、医局内で同僚医師との論争になった。それは日本軍が守備する島に米軍が上陸したという報道をきっかけとしておこった。報道は「断固敵を粉砕する」といい、加藤は「どうせまた、米軍が占領するのだろう」とつぶやいた。ところが、同僚医師が「どうせまた、とは何ですか」と論争が始まった。「必勝の信念」と「客観的な状況判断」との論争だった。この論争について、加藤は2度書いている。1度は先輩医師との論争として(小説『ある晴れた日に』)、もう1度は後輩医師との論争として(自伝的小説『羊の歌』)。いつのことなのか、どこの島のことなのか。『ある晴れた日に』には沖縄と書かれ ─ それならば1945(昭和20)年6月のことだろう ─ 、『羊の歌』には、島の名も日付も明らかにされていない。

どちらか一方が真実で、どちらか一方が虚構だろうか。あるいは両方とも虚構だろうか。おそらく似たような論争はあったのだろう。知識人 ─ 合理的な分析と判断ができる人たち ─ であっても、自分の専門外以外では、そのような合理的な分析と判断を放棄してしまう人たちがいることを、加藤は身をもって知ったのである。この経験は、日本の知識人が科学的な方法をもっていないのではなく、時と場合によってはそれを放棄することができるという特徴として捉えることになる。そして「戦争と知識人」という加藤にとって重要な論考に結実していく。この論考は『日本文学史序説』への助走と位置づけられる。

(5)中西哲吉の死

中西哲吉は第一高等学校の後輩であり、マチネ・ポエティクの同人でもあった。高校生のときから文筆に優れ、周囲からはその文才を高く評価されていた。長谷川泉は「高校生離れした剛腕のライターが二人いた。一人は東村勝人、一人は中西哲吉である」と記す。山崎剛太郎は「論理的な頭脳をもち、真面目で、反軍的な思想の持ち主だった」と述べた。加藤と同じように、詩を詠み、小説を書き、評論を著し、戯曲も書いた。その反軍的思想は大学当局から睨まれる存在であり、ときに筆名を使い、ときに他の学生の名前を騙って、学内紙誌に投稿した。掲載禁止処分を受けたことがあったが、中西はひるまなかった。このような中西を加藤は高く評価した。

中西は学徒動員で戦地に赴くこととなる。大学生は幹部候補生として召集されるが、中西はそれを嫌い2等兵で応召した。その中西がフィリピンで戦病死したという報せが届いた。

中西は死んでしまった。太平洋のいくさの全体のなかで、私にどうしても承認できないことは、あれほど生きることを願っていた男が殺されたということである。(中略)みずから進んで死地に赴いたのでも、「だまされて」死を択んだのでさえもない。遂に彼をだますことのできなかった権力が、物理的な力で彼を死地に強制したのである。私は中西の死を知ったときに、しばらく茫然としていたが、我にかえると、悲しみではなくて、抑え難い怒りを感じた。太平洋戦争のすべてを許しても、中西の死を私が許すことはないだろうと思う。それはとりかえしのつかない罪であり、罪は償わなければならない。……

『羊の歌』「青春」

加藤は戦争を語り、憲法第九条の護持についてのべるとき、しばしば「裏切りたくない」という。それは「中西の死」に対してである。「羊のようにおとなしい沈黙を守ろうと考えたときに、実にしばしば中西を想い出したのである」(同上)。加藤の憲法第九条を護るという姿勢は、親友を失ってしまった罪に対する償いなのであり、それゆえ決して揺るがないものなのだった。

(6)信州上田への疎開

3月の東京大空襲を受け、東京帝国大学も被害を蒙った。建物の損壊や火災が発生しただけではなく、大学の機能も失われた。各学部の研究室も疎開を考えたが、その疎開の手配は大学本部や学部本部が行なうのではなく、各研究室の縁故を頼り、才覚を使って自分たちで疎開先を探さなければならなかった。大学はまったくなす術を知らなかった。

加藤が所属する佐々内科は信州上田の結核療養所に、わずかの患者と医局員の三分の一が、少しの医療機器と薬剤とともに疎開することになった(今日の国立病院機構信州上田医療センターと思われる)。

しかし、日本国政府と報道は、あいも変わらず「本土決戦」「焦土作戦」「竹槍作戦」「一億玉砕」「鬼畜米英」を声高に唱えていた。上田の療養所には防空壕もなく一台のポンプもなかったが、それでもバケツリレーの防空演習を真面目に行なっていた。反戦的だと思われていたらしい療養所長赤松新と加藤には、話しかけてくる人もなく、それとなく避けられていた。

(7)1945年8月15日

療養所長赤松と加藤は、8月10日頃から新聞の論調が変わり始めたことに気づいた。「本土決戦」「焦土作戦」「一億玉砕」の文字が消えて、「皇国護持」(『秋田魁新報』8月10日)、「国体護持」(『讀売報知』8月11日)、「大御心を奉戴 最悪の事態に一億団結」(『朝日新聞』8月12日)、「私心を去り国体護持へ」(『毎日新聞』8月13日)が強調されはじめた。

8月14日、政府は御前会議を開き、ポツダム宣言について議論を交わしたが、結局、天皇の「聖断」によって、ポツダム宣言の受諾、すなわち無条件降伏を決めた。

8月15日正午、いわゆる「玉音放送」を聞いた。加藤は天にも昇るような思いであったが、事務長は「これはどういうことですか」と所長に尋ねた。事務長はじめ診療所の要職にある人は沈鬱の表情をしていた。しかし、平職員で涙を流した者はひとりもなく、若い娘たちは朗らかに歌を歌い、笑い転げていた。大日本帝国に対する組み込まれ度の違いが、敗戦という事実の受け取り方の違いとなって表れたのである。

しかし、「玉音放送」の効果は抜群で、「一億玉砕」「鬼畜米英」は一夜にして雲散霧消し、何事もなかったかのように、「平和国家建設」「ようこそアメリカさん」に衣替えしたのである。所長や加藤を避けていた職員は、親近感を示しながら近づいてくる。なんという無節操! なんという変わり身の早さ。これは加藤には衝撃的であった。「いったい日本人のものの考え方とは、どういうものなのか」。これが加藤の生涯を通じての主題となるのである。

(8)焼け野原の東京

疎開先から加藤が東京に戻ったのは9月のことである。上野駅に降り立った加藤の眼に映ったものは焼け野原と化した東京の光景であった。加藤の家も焼けてなくなっていた。しかし、加藤が目の当たりにしたものは、建物がすべて焼き払われた焼け野原だけではなかった。「嘘とごまかし、時代錯誤と誇大妄想」、そういうものがすべて焼き払われた光景でもあると思った。

『千代田区戦争体験記録集』東京都千代田区、1997

焼け野原の上には「広い夕焼けの空」が広がり「瓦礫の間に伸びた夏草」は瑞々しかった。それらは偽物ではなく、間違いなく本物だった。たとえ焼け跡であっても、嘘で固めた宮殿よりは美しい、と加藤は感じた。たとえあばら屋ではあっても、そこに建てられるものは、人間を大事にする思想であり、文化であり、政府であり、何よりも人間自身である、と加藤は考えた。加藤の胸には輝く希望が溢れていた。

いつも孤独を生き、対象に対する懐疑を失ったことがない加藤が、人びとや社会に対して何事かをなさんとする気概を無条件に強くもてたのは、焦土と化した東京の焼け野原を目の当たりにしたときにほかならなかった。