大阪いばらきキャンパスの空間コンセプト

Chapter3では、大阪いばらきキャンパスの開設の経緯や敷地概要、教学コンセプト、整備の特色等について説明する。

3.1大阪いばらきキャンパスの開設の経緯

開設の経緯

立命館学園では、2011年度から始まる中長期の計画期間を前に、2020年の学園像として、「学園ビジョンR2020」を策定し、キャンパス創造の議論の到達点を踏まえ、「教育・研究の質向上」を最大のテーマとして正面に掲げた。

2011年3月全学に示された文書には、「これまでの長期計画と異なる点は、個々の大きなプロジェクトや新展開を先行させるのではなく、学園の本来的役割である教育・研究を立命館憲章の精神に則って高めていくこと」としており、その質向上のために、

①多様なコミュニティにおける主体的な学びの促進

②立命館らしい研究大学への挑戦

③学ぶことの喜びを実感できる学園づくり

の三点が計画の柱とされた。(2011.3.16常任理事会「未来をつくるR2020-立命館学園の基本計画-」)

2010年12月22日、常任理事会の下にキャンパス創造委員会及びキャンパス計画委員会を設置して以降、両委員会の下に置かれた各種の委員会・部会・ワーキンググループをはじめとして、各学部・研究科ならびに各機関での活発な議論を通じて、計画の具体化が進められた。

2011年10月12日には常任理事会として「キャンパス創造の基本構想について」を取りまとめ、1)キャンパス創造に関する「7つの重点課題」、2)経営学部及び政策科学部の2015年大阪茨木新キャンパスへの新展開、3)衣笠キャンパス及びびわこ・くさつキャンパスの再整備計画、4)大阪茨木新キャンパス基本計画策定の基本方針等を決定した。その際、大阪茨木新キャンパスへの新展開が、立命館学園全体の充実に貢献すること、そのために「7つの重点課題」を設定し、その解決を図ることをキャンパス創造の重要な課題として位置づけることが確認された。その後、2011年11月には大阪茨木新キャンパス開設準備委員会及び同準備室が設置され、また2012年1月には経営管理研究科とテクロジー・マネジメント研究科の移転・新展開も決定された。

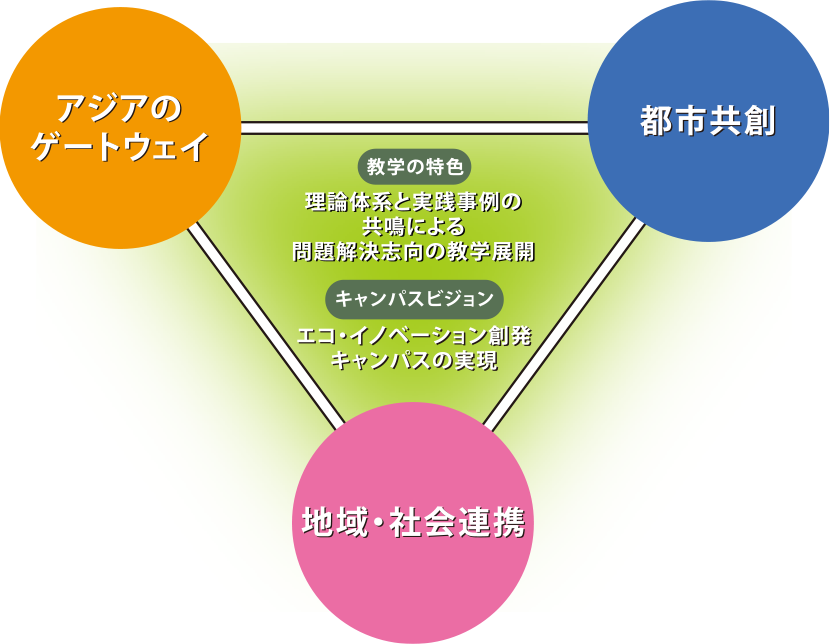

2010年11月に取得決定がなされた新キャンパス用地は、大阪府茨木市のサッポロビール工場跡地で、JR茨木駅から徒歩5分という交通至便な立地にあり、「都市型の立地」、「大阪」という点が最大の特色である。このような都市型の立地を活かして、産業界や地域、自治体等とのさらなる連携による教育・研究、また、地域や社会に開かれた活動の可能性を広げることがポイントとなっている。また、京都・滋賀に次ぐ大阪展開にあたり、歴史性からもアジアとの繋がりや、商都大阪という側面を新キャンパスの立地特性ととらえ、「アジアのゲートウェイ」「都市共創」「地域・社会連携」という3つの教学コンセプトを掲げた。さらに、キャンパスを実験・研究・実践の場として位置づけ、進化を続けるイノベーション創発キャンパスとして、移転する学部・研究科の教学特性も踏まえて、「理論体系と実践事例の共鳴による問題解決志向の教学展開」を教学面における特色に設定した。

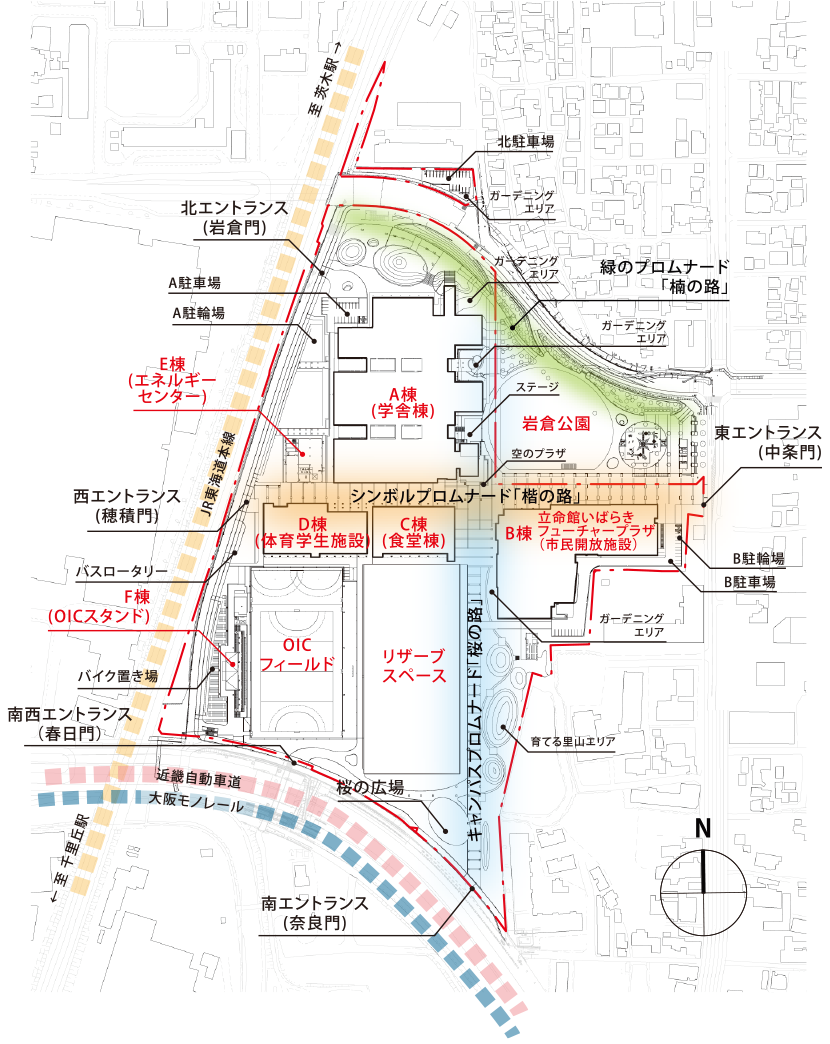

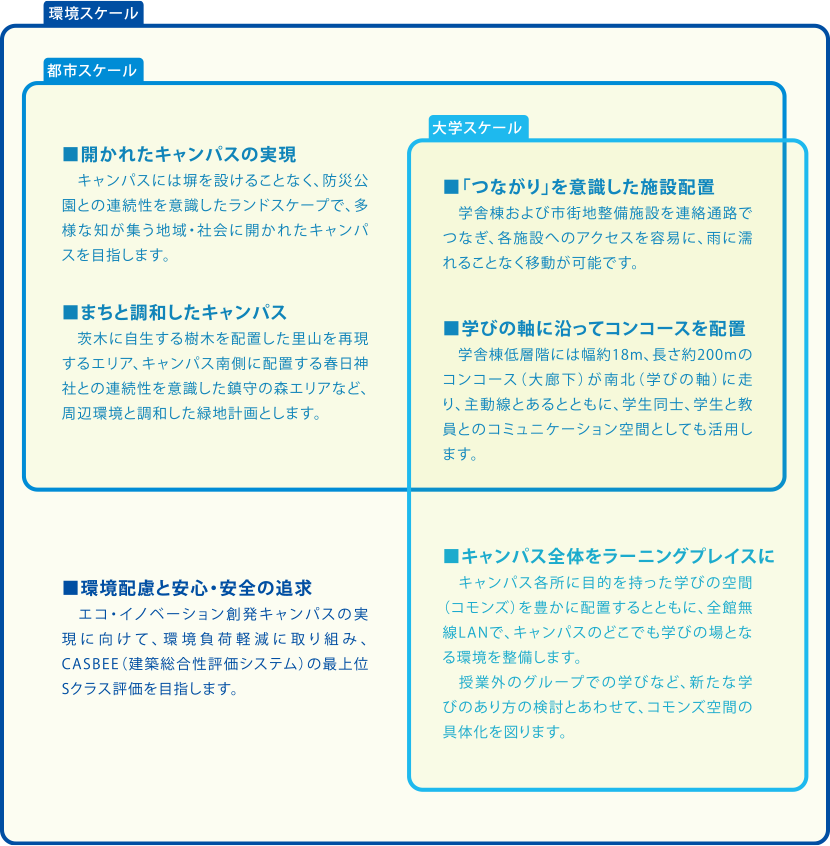

ソフトだけでなく、ハードの基本骨格についても、早い段階で整理された。用地購入から1年間で、行政との協議を行いながら、現在に至るゾーニングや軸線の設定をしている。キャンパスのハードの骨格については、土地利用の歴史や変遷、現在の周辺環境を踏まえて、茨木に歴史的に残る東西、南北の街路の軸にあわせたゾーニングがなされている。東西軸は「市民交流の軸」、南北軸は「学びの軸」とし、防災公園についても、周辺環境を考慮に入れ、市民もアクセスしやすい位置に配置された。2011年11月には、この軸線の設定とキャンパス内のゾーニングが全学に提示、決定され、北東に防災公園、北西に学舎、南東に市街地整備、南西にスポーツというゾーニングとなった。

これをもとに、茨木市との基本協定も同月取り交わされ、以下の方向性が確認された。

①防災公園(1.5ha)および市街地整備エリアの土地(1.5ha)を市へ売却し、市街地整備エリアの土地は市が本学に無償貸与する

②市街地整備エリアに市の支援を受けて大学が市民も利用できる大学施設を建設する

③キャンパス周辺のインフラ等を茨木市が整備する

以上の経過を踏まえ、検討・具体化が進められてきた衣笠キャンパス、びわこ・くさつキャンパス、大阪茨木新キャンパスのキャンパス創造とキャンパス整備に係る基本的な方針が、「立命館大学キャンパス創造とキャンパス整備に係る基本的確認」(2012年3月28日常任理事会)としてまとめられ、2012年度以降、大阪茨木新キャンパスの開設に向けた取り組みが本格化することとなった。

大阪茨木新キャンパス開設準備委員会は、委員会の下に、①教学部会、②学生部会、③研究部会、④図書館部会、⑤社会連携部会、⑥管理運営部会、⑦キャンパス整備部会の7つの部会と「事務局連絡会」を置き、2015年4月のキャンパス開設に向けた検討が精力的に進められた。課題がきわめて広範囲に及ぶため、全学的な体制の下、関連機関・部署や多くの教職員の協力を得て具体化が推進された。また、2012年10月には、OIC開設準備課が発足、同年11月には、キャンパス計画室が発足した。

大阪茨木新キャンパスの基本計画に関しては、まず2012年5月に「大阪茨木新キャンパスの基本設計の到達点と今後の取り組み」(2012年5月30日常任理事会)が報告され、この内容は全学討議に付され、意見集約が行われた。その後も各部会での検討が継続され、その検討の到達点については、「大阪茨木新キャンパスの基本構想(OIC開設準備委員会第1次答申)」(2012年10月3日常任理事会)として報告され、同文書についても全学討議・意見集約が行われた。

2013年7月には建設工事が着工され、2013年9月にはキャンパス名称が正式に「大阪いばらきキャンパス(略称:OIC)」に決定された(2013年9月4日常任理事会)。新キャンパス用地取得をめぐっては、その後の財政問題も含め、全学での厳しい議論があった。しかし、そうした厳しい議論を通して、OICの開設は、既存キャンパスの狭隘化解消に向けた展望を持ちつつ、教育・研究の抜本的な質向上を可能とするキャンパス環境を実現していく上で、キャンパス創造のきわめて重要な課題であることが確認された。

また、大阪府茨木市に本学の新たなキャンパスを開設することは、新たな地域との関係を構築するものであると同時に、学生の通学圏を拡大させるものとして、その意義が確認された。さらに、OIC開設に向けた取り組みの中で、キャンパス開設の前から、多様な形での地域連携が開始され、地域と大学との新たな関係構築の重要な礎となった。

このように、OIC開設は、本学の教職員だけではなく、学生の参加、茨木市や地域住民の多大なる協力のもとで推進されたものである。こうして、大阪いばらきキャンパスは上述の特徴を備えて、2015年4月に2学部4研究科、約6,000名の規模で開設された。また、2016年4月には総合心理学部が開設し、2018年4月には大学院人間科学研究科、2019年4月にはグローバル教養学部の開設を予定している。

2015年4月の開設以降、OICでは、「いばらき×立命館デー」や「アジア・ウィーク」をはじめ、地域連携の様々な取組が進められている。門も塀もない開かれたキャンパスには、多くの市民が憩いや交流を求めて集っている。OICは、多くの人々が集う地域・社会に開かれたキャンパス、新しい学びを追求するキャンパスとして、これからも展開していくことが期待されている。

3.2キャンパスの基本情報

3.2.1キャンパスの概要

大阪いばらきキャンパスの教学コンセプトは、「アジアのゲートウェイ」「都市共創」「地域・社会連携」(3.4参照)であり、「実践事例と理論体系による問題解決志向の教学展開」を教学の特色としている。

またキャンパスビジョンとして、「エコ・イノベーション創発キャンパスの実現」を掲げている。

- 【所在地】

- 茨木市岩倉町2番150

- 【面積】

- 106,878.00㎡

(隣接して茨木市のより防災公園1.5万㎡を整備)

※衣笠:125,720.88㎡、 BKC:629,521.88㎡ - 【アクセス】

- JR茨木駅から徒歩約5分

阪急南茨木駅から徒歩約10分

大阪モノレール宇野辺駅から徒歩約7分

3.2.2学部・研究科の構成

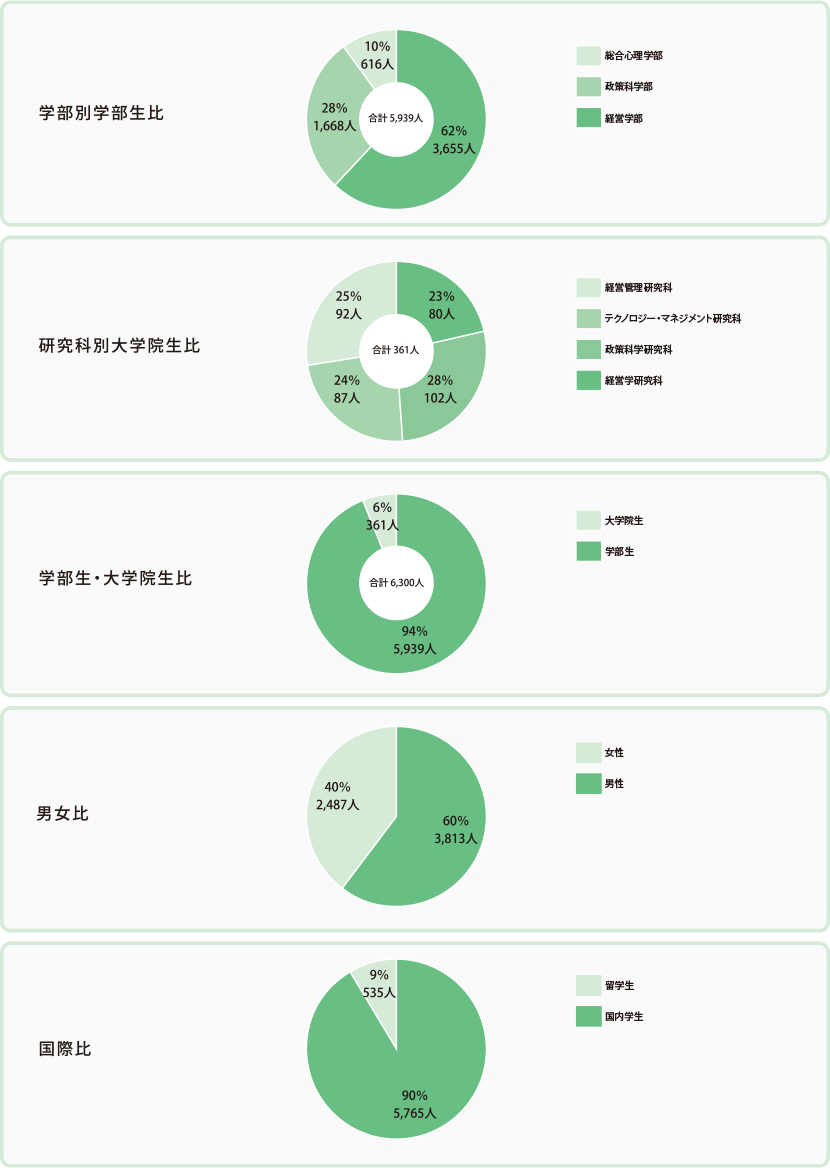

下図に2017年度時点の大阪いばらきキャンパスの学部・研究科の構成と学生数を示す。2015年4月の開設時には経営学部、経営学研究科、テクノロジーマネジメント研究科がびわこ・くさつキャンパスより、政策科学部、政策科学研究科が衣笠キャンパスより、経営管理研究科が朱雀キャンパスより移転し、2016年4月には新たに総合心理学部が開設された。また、2018年4月に人間科学研究科、2019年4月にグローバル教養学部が開設予定である。

※経営管理研究科経営管理専攻企業経営コースは、2015年度より募集停止。

※留学生とは、在留資格「留学」を取得できるもので外国籍を持つものをいう。

3.3敷地概要

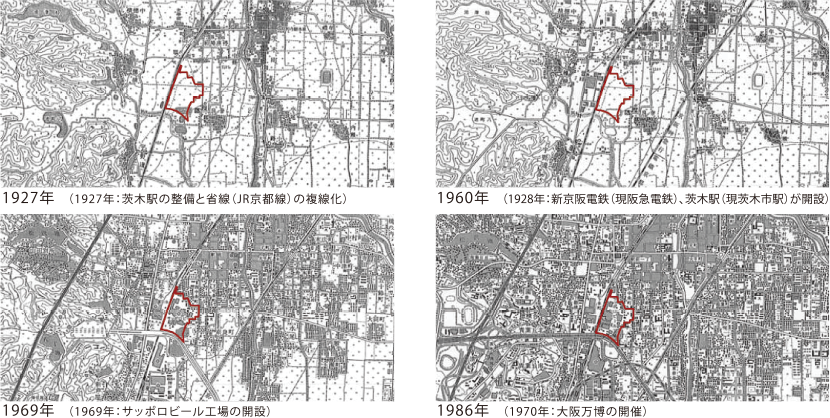

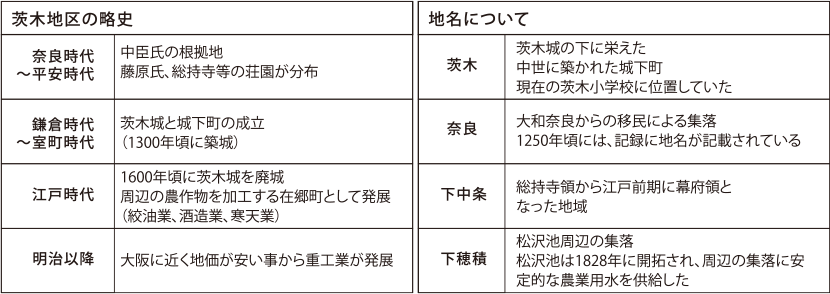

3.3.1茨木の歴史・背景

周辺施設について

大阪いばらきキャンパスは、東西南北のグリッド状に道路網が走る茨木の街並みの中に、北は都市計画道路、西にJR東海道線、南に近畿自動車道に囲まれている。またJR東海道線をはさんだ西側には大型商業施設があり、2018年3月には松ヶ本線アンダーパスにて通行が可能となった。

3.3.2キャンパス建設地の履歴

埋蔵文化財の調査結果

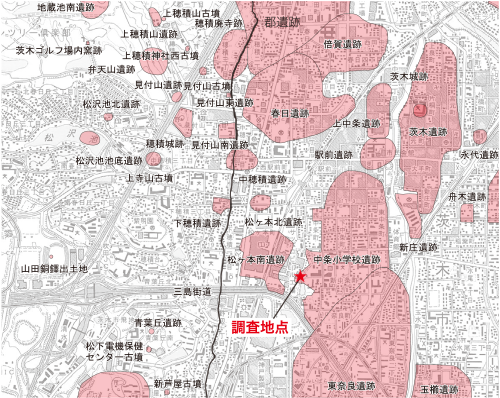

三島平野が広がる茨木市域南部には、数多くの遺跡が広がっている。キャンパスの近くでは、日本で唯一のほぼ完全な形を保った銅鐸鋳型が出土した東奈良遺跡、島下郡家(郡の役所)の推定地である郡遺跡などが知られている。

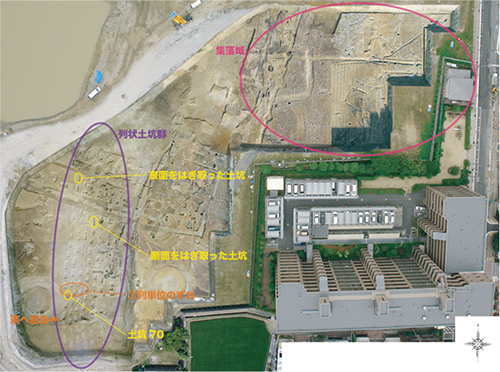

中条小学校遺跡はキャンパスから東へ広がる遺跡である。2012年度におこなわれたキャンパス建設に伴う発掘調査では、全国的に例をみない、列状に並ぶ土坑群が見つかり、注目を集めた。

列状土坑群

本キャンパス建設に伴う調査で初めて認識された遺構群である。121基の土坑(当時の人が堀った穴)が横7列の列状に配置され、南北80mにわたって帯状に続いている。この列状土坑群は調査区外の南北にも続くと考えられ、見つかった以上に長いものであったことは間違いないとみられる。また、調査区の南端で若干東へ屈曲している。個々の土坑は長軸2~3m程度、短軸1m、深さ40~50cm程度の大きさが多いが、ばらつきがある。個々の形状についても若干異なるが、似た形状のものがかたまって存在しており、掘る人のくせであったと推測される。土坑の列が3列まとめてずれる箇所があり、土坑の掘削単位を知ることができる。また、整然と並んでいることから、時期を隔てずに掘られたと推測される。

キャンパス建設前の土地利用(サッポロビール工場)

ビール工場には貨物の引込み線があり、南北軸とずれたJRの線路と平行に工場群が並んでいた。

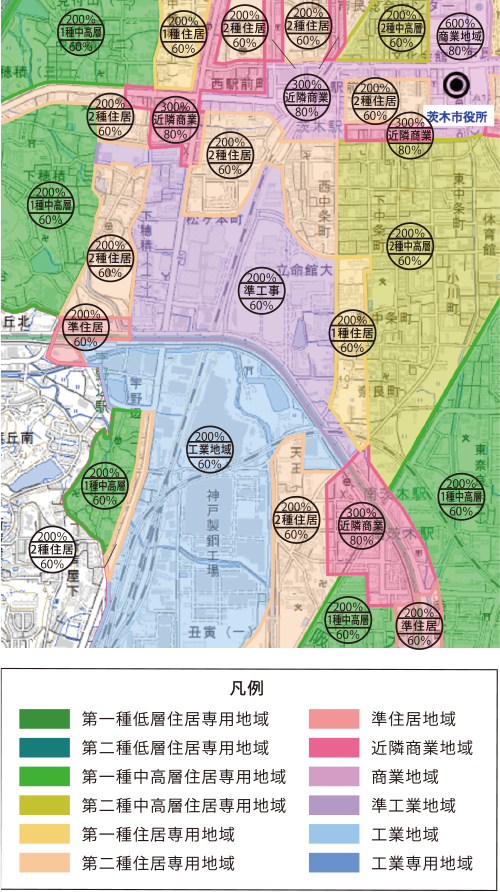

3.3.3都市計画的な条件

【建ぺい率】

敷地面積に対する建築面積の割合。建築基準法によって、敷地内に適度な空地を確保し、防火と市街地環境への配慮を目的として都市計画区域内の用途地域に応じて上限が定められている。

【容積率】

敷地面積に対する延床面積の割合。建物の規模を規制する数値のひとつで、都市計画区域内の用途地域に応じて上限が定められている。

【用途地域】

都市計画において、将来の土地利用の方針を踏まえ、用途の混在を防ぐことを目的として定められている。

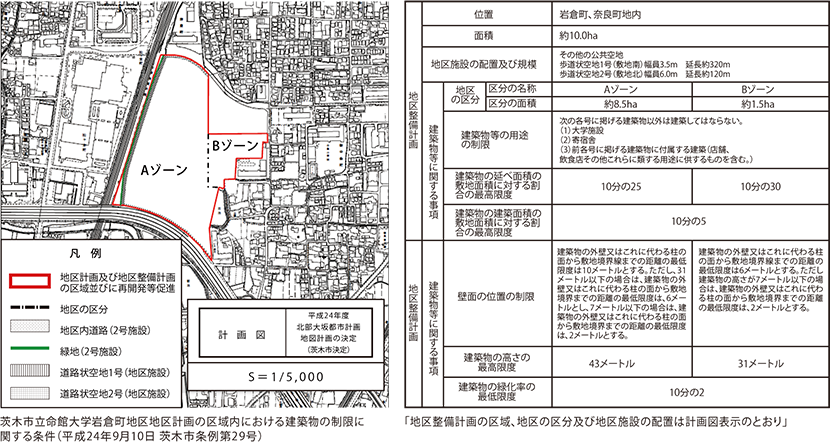

3.3.4地区計画

キャンパスの建設にあたり、岩倉町、奈良町地内の約10.0haを対象に、用途制限、容積率、建物高さ、緑化条件などを定める二つのゾーンを含み、地区計画を設定している。詳しくは下の図のとおりである。

3.4基本的な考え方

3.4.1教学コンセプト

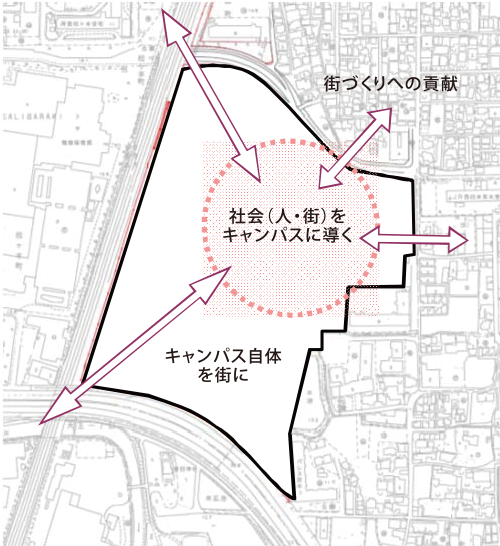

大阪いばらきキャンパスの3つの教学コンセプトである「アジアのゲートウェイ」「都市共創」「地域・社会連携」は、いずれも都市・地域・アジアといった都市・地理用語が用いられており、キャンパス空間はこれらの教学コンセプトを形態として表現するような構成になっている。

アジアのゲートウェイ

世界の成長センターであるアジアにおいて、日本の経験と知の蓄積を活かし、アジアから世界へ、世界からアジアへ、人と人、知と知を繋ぐゲートウェイとしての役割を目指す。

都市共創

都市に集積する多様な人材や組織をつなぎ、都市の中に点在するポテンシャルを引き出すことによって、新たな価値の共創を目指す。

地域・社会連携

地域・社会の課題解決を教育・研究テーマとして取り組むとともに、共同した多様な活動を通じて、相互の信頼関係を育み、豊かな地域・社会の創造に取組む。

3.4.2キャンパス整備の特色

前項で見た教学コンセプトを反映するために、大阪いばらきキャンパスの計画においては、大学スケール、都市スケール、環境スケールの3つのスケールにまたがる多様な特色を持たせるように考えられている。(計画の詳細については、chapter4以降を参照)

参考:都市共創と地域社会連携に関わる経緯と、キャンパス開設前の取り組み

大阪いばらきキャンパスでは、都市共創と地域・社会連携の教学コンセプトにふさわしいキャンパスをつくるために、キャンパス開設前から、地域との協定や覚書の取り交わしや、市民や地元企業等と学生が協働するなどの取り組みが先行的に行われた。以下はその一部である。

①茨木市・商工会議所との連携

協定・覚書等の締結

- 大阪いばらきキャンパス設置に関わる基本協定書に基づく覚書の締結(2011年12月)

開設時期、移転学部、防災公園・市街地整備エリアの整備、キャンパス周辺のインフラ整備等の確認 - 茨木市、茨木商工会議所及び立命館大学の連携協定に関する協定書の締結(2012年8月)

まちづくり、学術研究、教育、文化、国際交流等の連携 - 基本協定書に関する覚書の締結(2013年3月)

市街地整備施設の財政支援に関する確認 - 覚書に基づく確認書の締結(2013年3月)

市街地整備施設の施設構成および市民利用に関する確認

茨木市

- 茨木市が実施する「まちづくり寺子屋」(全5回)2013年度講師協力(政策科学部)など、講座・セミナーの連携・共同化の検討。

- 防災公園の活用を含む、防災連携に関する協議を開始。イオン茨木店を含む3者での連携協定の締結。

- 次期総合計画におけるワークショップ受入れを開始。

- 研究センターの研究プロジェクト等での連携協力、シンポジウム等での後援など。

- 社会連携スペースへ商工会議所が入居。

②企業との連携

イオン茨木(イオンリテール株式会社)

- JR線路を挟んで隣接するイオン茨木と連携し、地域環境負荷軽減や防災連携の取組み、流通・マーケティングに関する教育・研究連携を協議。

NEXCO西日本との高架下活用検討

- キャンパス南に隣接する近畿自動車道の高架下の活用可能性検討に関してNEXCO西日本と連携。まちのにぎわいづくり、安心安全な通学路を目指し協議。

スマートコミュニティに関する研究連携

- デザイン科学研究センターにおいて、茨木市内工場跡地でのスマートコミュニティ実証事業を進める東芝、大阪ガス等との研究プロジェクトを開始。

③その他の連携

- デザイン科学研究センター主催、茨木市・茨木商工会議所後援により、スマートコミュニティに関するシンポジウムを開催。

- 科学技術振興機構(JST)の「問題解決型サービス科学研究開発プログラム」へ「ソリューション創発志向型のフィールドデータ・マネジメント産官学地連携による地域のコト(物語)づくり」

④学生の活動等

学生グループによる茨木まち歩きプロジェクト

- 学生有志のグループにより、茨木と学生を繋ぐ役割を担うことを目標に活動を開始。茨木市役所や茨木商工会議所をはじめ、地域の方々へのインタビュー、アンケート調査を実施。

クラブ・サークルの茨木市での活動

- 能楽部による郡山宿本陣での仕舞・ワークショップの実施、交響楽団による演奏会の開催等。