- TOP>

- 図書館について>

- デジタル版展示『知識人の自己形成(二)』>

- 第3部 1941年12月8日 ― 太平洋戦争開戦の日

第3部 1941年12月8日 ― 太平洋戦争開戦の日

第1章 1930年代後半の状況

2.26事件以降、1941(昭和16)年12月の太平洋戦争開戦までの5年半余りは、国家総動員体制がつくられていく時期だった。国家総動員法が施行され(1938年)、国民徴用令が実施された(1939年)。1940(昭和15)年は大政翼賛会が発足し、「反軍演説」を行なった衆議院議員斎藤隆夫(さいとうたかお)が議員を除名された年であり、紀元2600年を祝った年でもあった。

思想統制は、社会民主主義者や自由主義者に対してまでも拡がった。第一次人民戦線事件(1937年)、第二次人民戦線事件(1938年)によって社会民主主義者まで弾圧の手が伸び、さらに矢内原忠雄も東京帝国大学を追われた(1937年)。東大総長平賀譲(ひらがゆずる)によって経済学部の河合栄治郎(かわいえいじろう)・土方茂美(ひじかたせいび)が休職を命じられ(平賀粛学、1939年)、津田左右吉(つだそうきち)も「皇室の尊厳を冒瀆した」という有罪判決を受けて、早稲田大学教授を辞任する(1940年)。

対外的には、大日本帝国が大陸への進出を深め、戦線を中国全土へと拡げていった。盧溝橋で日中両国軍が衝突して「日中戦争」が始まり(1937〔昭和12〕年7月)、南京を占領し(同年12月、このときに南京虐殺事件を起こす)、1938(昭和13)年には広東、武漢を占領、1939(昭和14)年には海南島に上陸する。一方、満蒙国境では、張鼓峰(ちょうこほう、1938年)やノモンハン(1939年)で、日本軍とソ連軍は衝突した。

中国の抗日戦線を主導する蒋介石(チャンチェシー)を支援する米英ソは、フランス領インドシナを経由する「援蒋(えんしょう)ルート」をつくって軍需物資を輸送した。この援蒋ルートを封鎖するために、日本はフランスのヴィシー政府と交渉し、北部フランス領インドシナを占領。ついで石油、鉄鉱石、錫(すず)などの資源を目的に南部フランス領インドシナを占領するが、米英との激しい対立を招くことになる。

明治時代以降、日本の対外政策の基本として、朝鮮、満蒙、シベリアへの進出を基本的戦略とする「北進論」と、台湾や中国の一部、南洋諸島への進出を基本戦略とする「南進論」があった。陸軍皇道派は「北進論」を取り、海軍および陸軍統制派は「南進論」を取った。1936年広田弘毅内閣は「南北併進」を掲げたが、米英との対立が激しくなると、1941年には南進論を外交の基本とした。

日米交渉は続いたものの、ついに1941年12月8日にマレー半島と真珠湾で戦端を開いた(写真:開戦を報じる新聞)。すでに大日本帝国政府は、アメリカ、イギリス、オランダとの交戦を決定していた。アメリカは孤立主義(モンロー主義)を取り、第二次世界大戦には参戦していなかったが、これによって参戦を決断せざるを得なくなった。イギリスのチャーチルやフランスのドゥ・ゴールは大いに喜び、「これで勝利はわれわれのものになった」と快哉をあげた。

第2章 南原繁のことば【丸山】

(1)「経済新体制」をめぐって

「近代日本人の肖像」

1937(昭和12)年の日中戦争開戦後、日本では戦時体制への移行が本格化するが、1940(昭和15)年になると、これをさらにおしすすめようとする「新体制運動」が近衛文麿(このえふみまろ)を中心として行われた。経済の領域では、同年7月に成立した第2次近衛文麿内閣によって「経済新体制」が立案されていくが、丸山眞男はここに、資本主義的経済体制が前提とする私有財産制度や経済的自由主義を根本的に変革し、生産手段が社会化される社会主義的経済体制をめざす動きを読み取り、それを評価する趣旨の文章を書いている。

統制が経済法則を顧慮しなければならない間は、その統制はたかだか旧経済機構の修繕の意味しか持たず、それ自身新しい経済体制樹立という「大事」の主体的媒介者たりえない。

従来の統制は客観的には前者の範疇に属するに限らず恰(あたか)も後者に属するが如くに振舞ったところから色々の困難や摩擦が発生したのだろう。幸い近衛内閣の下に漸く後者的意味での統制確立の気運は熟して来た。(「或日の会話」1940年〈『丸山眞男集』第1巻〉)

ところが、こうした動きは財界の強い反発を招き、最終的には資本主義的経済体制を維持する内容に落ち着くこととなった。こうした反動の中心となったのが、阪急東宝グループの創始者で第2次近衛内閣の商工大臣を務めた小林一三(こばやしいちぞう)であった。結局のところ事態の推移は、ファシズムの反資本的なプログラムは資本にとって都合のよい形に変えられていくという、前述した1936年末における丸山の判断(第2部第2章(7)参照)の範囲内に収まっていったといえる。

(2)政治における自由主義

(1936年12月)

政治の領域では、丸山は大学時代から一貫して自由主義とファシズムを対立的に捉え、前者の立場から後者を批判する姿勢をとっていた。

1939(昭和14)年8月の独ソ不可侵条約の締結は、日本の知識人を驚愕させた。丸山の周囲では、自由主義からファシズム的な全体主義ないし国家社会主義に移行することが世界史的必然と考える立場と、ナチス・ドイツと結ぶソ連を批判する立場に分かれた。丸山は後者の立場に与(くみ)し、本郷キャンパスの食堂で磯田進と激論を交わしている。だが、ファッショ陣営の大立者ドイツと反ファッショ陣営の先鋒ソ連の提携は、ファッショ―反ファッショの図式を揺らがせ、歴史の混沌とした現実を丸山に印象づけた。

1941(昭和16)年6月の独ソ戦開始は、丸山にとって曖昧なものとなっていたファッショ対反ファッショの図式を明確化させるという意味をもつ出来事だった。丸山は開戦の報道に触れたときのことを次のように回想している。

ぼくは家でバンザイを叫びました。ぼくの頭の中の図式に独ソ不可侵条約はどうしてもうまく収まらない。ドイツがソ連と開戦した。ソ連は直ちに英米と同盟を結んだ。そうすると共産主義を含めた自由主義対国際ファシズムという図式で割り切れるようになった。曖昧になっていたファッショ対反ファッショという図式がはっきりしたわけです。(『定本 丸山眞男回顧談』上)

大学3年生のときに執筆された丸山にとって最初の論文「政治学に於(お)ける国家の概念」では、かつて存在していた自由主義と資本主義との適合関係が失われた時代として現代が位置づけられている。独占化が進行する金融資本の段階に至った資本主義にとって、自由主義は桎梏に転化し、それを打破するためにファシズムが資本によって支持されているという見立てであった。しかし、自由主義それ自体にコミットするようになっていた丸山にとっての問題は、ファシズムによって自由主義の問題を克服するのではなく、資本主義の支えを失った自由主義をどう根拠づけるのかということであった。

(3)南原繫から学んだこと

「近代日本人の肖像」

1941(昭和16)年12月8日の真珠湾攻撃は、日本中を高揚感で満たした。丸山はその日、師である南原繁(なんばらしげる)を訪れている。

真珠湾攻撃の日――日本中が浮き足立った一二月八日に私は大学に来まして、すぐ先生の研究室に行き「先生、大変なことになりましたね」と。先生は非常に悲痛な顔をしてジッと目をつむって「これで枢軸〔ドイツや日本〕が勝つようだったら世界の文化はおしまいです」と言われた。(「南原先生と私」1977年〈『丸山眞男話文集』第1巻)

国家や力の強弱をこえた正義の基準があり、日本であっても例外ではない。南原は日本中が国体の正義に燃えるなかで、超越的価値観から日本の行いを悪だと断罪していた。

そういうものの見方を、あの困難な時代に堅持しておられたということが、私が南原先生から教わった最大の教訓の一つだったと思います。(同前)

現実に密着した視点しかもたない場合、経験的に存在するものの絶対化につながり、大勢に押し流されてしまう。現実をこえる視点に立つことで、「正しさ」という普遍的規準から経験的存在を判断できるようになり、時流に抗することも可能になる。対象から距離をとる姿勢は、関東大震災の際に萌芽的に見られたが、南原との出会いによって、こうした精神的態度が丸山において確立したのである。

このことは、現代における自由主義の存立基盤という大学時代以来の問題にもかかわっている。自由主義は、資本主義の一定の段階に対応するものであり、市民層の利害関心の表現として登場した近代の産物である。しかし丸山はそこに、特定の社会層だけに妥当するのではない、普遍的な価値を見出した。個人の自由を権利として保障するという近代自由主義の理念には、人が自己を賭すに値する価値がある。このように理念そのものが人を動かす力をもつことのうちに、自由主義の支えが求められていった。

(4)太平洋戦争の捉え方

〈丸山彰氏提供〉

太平洋戦争の捉え方は、国際関係と、そのなかにおける日本の位置に対する認識によって異なるものとなる。戦後に丸山と親交を結ぶことになる中国文学者の竹内好は、米英の帝国主義とその圧迫に苦しむアジア諸民族との対立という枠組みで国際関係を捉え、日本が東アジアを解放する戦いとして太平洋戦争を位置づけた。

丸山の父・幹治はハルノートを見て、「これじゃ、戦争せざるをえないな」と言った。ここに丸山は、権益争いの果てに日本にとって譲れない一線に到達したと考える「普通のリアリズム」を見出している。

これに対して南原繁は、ファシズム対反ファシズムという枠組みで事態を捉え、反ファシズムの側に価値を置く判断をした(前節参照)。これは、半年前の独ソ戦開始時に明確化したと丸山が考えていた、自由主義対国際ファシズムという図式に沿ったものであった。

晩年の丸山は、太平洋戦争はアメリカ、イギリス、オランダに対しては侵略戦争ではなかったと主張する言説に対して、以下のような考えを語っている。

ABCD包囲陣に対する日本のディフェンスの戦争だったというのがよくあるでしょ。それはあるところで議論を打ち切ってしまった。なぜABCD包囲網ができたか、ということを問わないわけ、それは。満州事変以後の日本の行動と関係するんですね。だから〔中国〕大陸〔の問題〕と切り離せない。(「戦争とオペラをめぐる断想」1994年〈『丸山眞男話文集』第3巻〉)

真珠湾攻撃にはじまる太平洋戦争は中国問題と切り離せない関係にあり、中国での日本の行動がアメリカなどの行動を惹起した点を無視できない。アメリカなどに対しても防衛戦争ではなく「アグレッシブ・ウォア」であったというのが、丸山の考える真珠湾攻撃であり、太平洋戦争だった。

だがそれは、真珠湾攻撃が報復のためにあらゆる攻撃が許容される「だまし討ち」であったことを意味しない。丸山は、アメリカの政治哲学者マイケル・ウォルツァーが1977年の著書Just and Unjust Warで行った議論を引き合いに、真珠湾攻撃と原爆投下を等価と考えるアメリカ人の考え方に疑問を呈している。

原爆を落とす以外に日本を降伏させる手段はなかったのか、軍事手段でいいんですよ、それ〔証明〕を全然していない。報復のためには一切が許されるという論理を許すとすれば別だが、そんなことはキリスト教の論理から言ってもあり得ない。(同前)

(5)尾形典男とジョニ・ウォーカー

〈勁草出版サービスセンター、1991年〉

戦争勃発の影響は丸山の知己にも及んだ。1941(昭和16)年7月に丸山と同じく南原繁の下で東京帝国大学法学部助手となった尾形典男(おがたのりお)は、助手採用の翌月に海軍に入隊した。戦争勃発後には南原の研究室に幾度か軍服姿で足を運んでいる。ある日、研究室に居合わせた丸山は尾形を誘い、本郷の「百万石」で会食した。尾形は海軍士官の 「役得」で入手したであろうジョニ・ウォーカーの角瓶を丸山に供した。丸山は「この御時節に世界第一級の、しかも敵国産のウィスキー」を手にする「贅沢」を味わった(「憶い出すことども」1991年〈『丸山眞男集』第15巻〉)。

(6)鶴見和子との出会い

〈Ⅷ、藤原書店、1997年〉

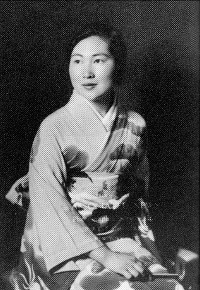

戦争は丸山にとって思いがけない出会いをもたらしてもくれた。コロンビア大学大学院で学び博士論文の執筆にとりかかるはずだった鶴見和子(つるみかずこ)は、日米開戦にともなって帰国を余儀なくされたが、日本でも学問を継続する道を選び、先輩の紹介で丸山の研究室に出入りするようになった。丸山から論文「近世日本政治思想における「自然」と「作為」」が掲載された『国家学会雑誌』を寄贈された鶴見は、これを読みふけり、深い感銘を受けている。

鶴見はその後、丸山の自宅にも訪れるようになり、1944(昭和19)年には丸山が「赤紙」(臨時召集令状)を受け取るところにも居合わせている。丸山にとってアメリカで教育を受けた鶴見の飾らない人柄とざっくばらんとした物言いは快いものであり、鶴見の父・鶴見祐輔(つるみゆうすけ)経由で入手したアメリカの戦後処理方針の情報を教えてくれるなど、重要な情報源ともなった。

二人の交流は戦後さらに発展した。鶴見の弟・鶴見俊輔(つるみしゅんすけ)が発起人となった「思想の科学研究会」への参加を依頼された丸山は、これを快諾した。1946(昭和21)年5月に雑誌『思想の科学』が創刊されると、丸山はハロルド・ラスキ『信仰・理性及び文明』の書評、バートランド・ラッセル『西洋哲学史』の合評などを寄稿している。日米開戦がもたらした二人の出会いが、戦後に花開いたと言えよう。

第3節 弾丸と飢えへの恐れ【加藤】

(1)小説と詩歌

第一高等学校時代に加藤は学内の『校友会雑誌』や『向陵時報』に、映画評、演劇評、そして小説や詩歌を投稿していた。『崖』、『山の樹』、『しらゆふ』といった同人誌にも寄稿したことはすでに述べた。この頃に投稿していた作品にはどんなものがあるか。小説や詩歌、映画評、演劇評がほとんどであり、日本の社会や政治を直接的に論じる評論文はなかったわけではないが、その数は少ない。

『校友会雑誌』には小説のみ3点を発表、『向陵時報』は卒業までに16回寄稿しているが、ひとつの例外を除いて、小説・詩歌、映画評、演劇評であった。ひとつの例外とは、のちに述べる「戦争と文学とに関する断想」である。同人誌に発表したのは詩歌と翻譯詩と文学評論である。

加藤が一高時代に採りはじめた冊からなる『青春ノート』でも事情はあまり変わらない。『青春ノート』は1937(昭和12)年末あたりから書きはじめたと推測できるが、1938(昭和13)年までの加藤の関心は、政治に強く向かっていたわけではなく、主として文学に、それも小説や詩歌に向かっていた。「ノートⅠ」から「ノートⅢ」までは、そのほとんどが1938年に綴られているが、その3冊のノートに書かれるのは、小説や詩歌が中心である。

戦争と触れあうのは「石川達三『生きてゐる兵隊』覚書」(一九三八年三月)という書評と「インテリ」(1938年7月8日)寸評くらいである。「インテリ」には次のように書かれる。

この国の言論が今日程「インテリ」を尊重したことはない。何故なら今日程「インテリ」の攻撃されたことはないからである。

また「インテリ」は評判に反して(傍線部傍点)戦場では勇敢だそうである。しかし「インテリ」が嘗て評判に反しなかったためしはない。何故ならインテリジェンスとは評判に反すること正にそのことだからである。

芥川の『侏儒の言葉』を想いおこさせるこの文章は、のちの加藤の文章を彷彿させるものがあるが、他の多くの文章は必ずしもそうとはいえない。反時代的な言説をノートに記すための加藤自身の機がまだ十分には熟していなかったということだろうか。

(2)1939年の変化

1939(昭和14)年に入るとにわかに変化が生じる。『青春ノート』には「マルキシズム」(1939年1月)と題した文で、マルクス主義者の転向を問題にした。続いて「戦争と文学に就いて」「続戦争と文学に就いて」(ともに1939年1月)が記される。このふたつを草稿として『向陵時報』に藤澤正(ふじさわただし)の筆名で「戦争と文学とに関する断想」(『向陵時報』1939年2月1日、「著作集8」と「自選集1」に収録)を発表する。加藤自身が「著作集」に収録するときに書いた「追記」にいうように、この文章は必ずしも反戦の文章ではない。しかし、戦争は文化を破壊するものであるからこそ、戦争は文化を考え直す機会になるのだ、というはなはだ逆説的な主張をもった文章で、婉曲に反戦を主張したのだった。

1939年以降の「ノート」に綴られる文章には、ふたつの主題が特徴的に表れてくる。ひとつは「戦争」であり、もうひとつが「インテリ=知識人」である。戦争のさなかに、知識人の果たす役割について考えはじめていたことを意味する。この問題意識が戦後になって「戦争と知識人」(『近代日本思想史講座4』筑摩書房、1959年)を書かせることにつながるのである。

1939年は、高等学校最後の3か月と浪人生活を余儀なくされた日々である。翌年の入学試験に備えなければならなかった年に、加藤は戦争の動向に注意を払い、インテリの役割に思いを馳せ、ノートに綴りつづけた。それは加藤の時代に対する危機意識の表れだろう。

(3)戦争とインテリ

この頃の加藤がノートに書きつけた戦争に関わる文章は「国家と文化(下田講師の問題に関する草稿)」(「ノートⅣ」)や「戦争に関する断想」(「ノートⅤ」)、「その後に来るもの」(「ノートⅤ」)、「一九四一年」(「ノートⅧ」)、「「学生と時局」と云ふ目下流行の問題に関連して」(「ノートⅧ」)といったものだった。

加藤が綴った「戦争」とは、主として第一次大戦のヨーロッパであり、1930年代の第二次世界大戦を控えたヨーロッパの状況だった。また源実朝の『金槐集』を取りあげ、実朝の孤独について記した。

日本を離れ、現在を離れた主題を設けて戦争を論じた理由はふたつあるだろう。ひとつはその頃の加藤が主としてヨーロッパ文学、ヨーロッパ思想、ことにフランス文学、フランス思想に関心を寄せていたということ。もうひとつは、直接的に日本の問題を論じることを――まったくなかったわけではないが――なるべく避けようとしたことに違いない。

その状あたかも戦時下に、林達夫(はやしたつお)がキリスト教文化史研究に力を注ぎ、渡辺一夫が16世紀フランスの文学に分け入り、石川淳(いしかわじゅん)が江戸文学に遡り、丸山眞男(まるやままさお)が江戸時代の政治思想に進んでいったことと軌を一にするように思われる。言論の自由のないところでは、知性は現在に向かわずに、歴史をさかのぼる。

しかし、フランスについて述べ、源実朝を論じるときにも、いつも戦争に突き進む当時の日本を念頭に置いていたに違いない。当時の心境について、のちに次のように綴っている。

いくさはいよいよ酣(たけなわ)となり、日本の文壇は軍国主義と妥協したり、それを煽(あお)ったりしていた。そのすべてが――もちろん例外が全くなかったわけではないが――私には本来の意味での文学とは思われなかった。身の周りには同時代の文学がない。やむことをえず、私は、あるいは私たちは、フランス文学のなかに同時代を見出そうとしていたのであろう。いつ兵士として召集され、戦場であるいは戦場に向かう途中で、殺されるかわからないという状況のもとでは、自分自身と同じように感じる人間が、地上のどこかに生きて呼吸していると感じることが、生きてゆくために必要な条件の一つとなる。(「フランスから遠く、しかし……」『パリ1930年代』岩波新書、1981年)

源実朝論も「ノートⅧ」に書き、『しらゆふ』に発表したが、源実朝の『金槐集』は、加藤が愛読していた古典のひとつである。愛読した理由はふたつある。ひとつは加藤自身も戦争が進むなかで、自分もいつ死ぬかわからないという実感があり、源実朝の孤独と死の予感の意識と共通するものがあったこと。もうひとつは、当時、『万葉集』人気とともに『金槐集』も人気が高かった。それは『金槐集』の一部の歌が万葉調だといわれていたからである。そういう風潮に対する批判として書いたこと。この二つである。

(4)1941年12月8日

『朝日新聞』

太平洋戦争の始まった日について、加藤は「ノートⅧ」に記し、のちに『羊の歌』に綴った。しかし、両者に書かれる内容はかなり異なっている。

「太平洋戦争」といわれる戦争が始まったという事実を知ったのは、12月8日の朝、大学に着いたときのことである。「ノートⅧ」では友人から「とうとうはじまったね」と声を掛けられる。ところが『羊の歌』では、ひとりの学生が大学構内で号外を読みあげたとある。いずれにせよ、登校するまで加藤は開戦とい事実を知らなかったことになる。

「ノートⅧ」では、授業に出ると教授たちは「医学生の覚悟」を促し、「男子の本懐」を説いたとある。しかし、加藤はヴェルレーヌを思い、歌川広重の絵を思い出しつつ、「弾丸や飢えは僕を変へるであらう。勇気の要るのもその時であらう。それまでは如何なるニュースも僕を変へることは決してない。僕は今も晴れた冬の空を、美しい女の足を、又すべて僕の中に想出をよびさますあの甘美な旋律を愛する。présenceとは豊かなものだ」と綴った。

太平洋戦争開戦の日に、「弾丸や飢えが僕を変へるであらう」と恐れた日本人はどれほどいただろうか。同時に、冬の空の澄んだ青さと、女の脚の美しさと、ショパンの音楽の美しさに思いをいたした人もきわめて稀だったろう。

一方『羊の歌』「ある晴れた日に」には次のように書かれる。「附属病院のなかの階段教室へ入り、診断学の講義――でそれはあったろう――が、いつものようにはじまって、いつものように終るのを、茫然と見まもっていた。講義の内容は耳に入らず、ただ落着きはらった教授が今朝の号外のことを知っているのだろうか、それともまだ知らないので、何事もおこらなかったように平然としているのだろうか、と考え続けていた」。

この違いは何だろうか。「ノートⅧ」に記したのは、おそらく開戦、その日のことに違いない。『羊の歌』に綴ったのは、開戦から4半世紀後のことである。それでも12月8日のことを間違って記憶したとは考えにくい。「医学生の覚悟」をいい、「男子の本懐」だといった教授もいれば、何事もなかったように講義を進めた教授もいたということなのだろうか。

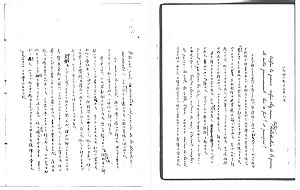

一九四一年一二月八日の項

いずれにせよ、開戦の事実によって加藤自身が鼓舞されることはなく、暗澹 たる思いに沈んでいたことは間違いない。自宅に戻ると母織子から「どうなるのだろうか」と問われ、「勝ち目はないですね」「他に考えようがないですよ」と苛立ちながら、吐き捨てるように答えている(『羊の歌』「ある晴れた日に」)。

「その頃の私はいくさが近づきつつあることを知らなくはなかったが、英米両国を相手にしてのいくさがほんとうにおこるだろうとは信じていなかった」(同上)と綴る。これは加藤家と親しくしていた大叔父岩村清一の考えでもあった。海軍リベラル派の岩村は、米国一国を相手とする戦いならば、まだ作戦の立てようはあるが、英米両国相手の戦いでは、作戦の立てようがない、と語るのを加藤は聞いていた。

(5)文楽かベートーヴェンか

『羊の歌』「ある晴れた日に」には、加藤は、この日新橋演舞場に文楽の引っ越し公演を見に行ったとある。やがて戦争によってかき消されるだろう日本文化に対する哀惜の念が加藤にはあったということでよく知られた件である。しかし、何を見たかについてははっきりと書かれていない。わずかに「半七さん今頃は……」という科白が引用され『艶容女舞衣 酒屋の段』(はですがたおんなまいぎぬ さかやのだん)であったことが示唆され、名人古靭太夫(こうつぼだゆう)が語ったように記される。

ところが、当時の講演記録によれば、12月8日には『艶容女舞衣 酒屋の段』は上演されず、古靭太夫は戦時中「酒屋の段」を一度も語っていないと自ら述べる(『豊竹山城少掾聞書』和敬書店、1949年)。「酒屋の段」は他の義太夫によって、翌12月9日から上演された。つまり「12月8日」と「半七さん今頃は」と「古靭太夫」とが一つに結びつかないのである。しかも八冊にわたる『青春ノート』には、文楽についての記述はどこにも、ただの一行も綴られていない。

だからといって、加藤がその後『艶容女舞衣 酒屋の段』を一度も見ていないわけではない。のちのちに書いた「柱をめぐる旅」という文章で「人形浄瑠璃の舞台で、柱をめぐっての立廻りや「今頃は半七さん……」の科白が柱と切り離せないことも知った」(『太陽』平凡社、1988年8月号、「著作集19」収録)と書いたが、これは実際の舞台を見ないと書けない文章である。

一方、「ノートⅧ」には、「豊増昇(とよますのぼる)のベートーヴェンをききに行こうと思ったが、妹が心細いと云ふからやめた」とある。実妹本村久子(もとむらひさこ)の証言によれば、母の止めるのを振り切って出かけた。どこに出かけたのか。「さあ、音楽会だったかしら。そのへんは記憶がはっきりしません」とややあいまいに答えてくれた。しかし、加藤は豊増昇のベートーヴェン・ピアノソナタ演奏会に行ったのだと私は確信する(ふたつの公演は同じ時間帯の公演であり、ふたつとも見ることは不可能である)。

豊増は戦前から戦後初期にかけて活躍した名ピアニストで、指揮者小澤征爾(おざわせいじ)やピアニスト館野泉(たてのいずみ)の師匠である。1941年、豊増は29歳の若さで、ベートーヴェン・ピアノソナタの全曲演奏会(全七回)を続けていて、12月8日はその最終演奏会の日であった(精しくは拙著『加藤周一はいかにして「加藤周一」となったか』岩波書店、2018年、参照)。

12月8日に、ベートーヴェンを聴きに行った理由は何だろうか。加藤は戦争に勝ち目はないと判断していた。いずれ戦争が激しくなり、芸術を楽しむどころではなくなる。しかも自分は、戦争によって生命を落とす可能性があると認識していた。芸術に触れる最後の機会かもしれない、という予測さえあったろう。それが妹には心細いといわれ、母からは止められたにも関わらず、出かけていった理由に違いない。