- TOP>

- 図書館について>

- デジタル版展示『知識人の自己形成(二)』>

- 第4部 敗戦の体験

第4部 敗戦の体験

第1章 真珠湾攻撃からポツダム宣言へ

太平洋戦争が始まって半年間、日本軍は破竹の勢いで進んだ。グアム占領(1941年12月)、マニラ占領(1942年1月)、シンガポール占領(1942年2月)、ジャワ島上陸(1942年3月)、ラングーン占領(同年同月)、バターン半島占領(1942年4月)、ビルマのマンダレー占領(1942年5月)。一方、太平洋ではハワイ諸島の東には進めなかった。1942(昭和17)年6月に西太平洋のミッドウェー海戦で、空母四隻を失う。これを機に日本軍は劣勢に転じる。

日本軍の撤退や全滅は各地で相次いだ。ガダルカナルに米軍上陸、ソロモン海戦(ともに1942年8月)、ガダルカナル(1942年12月)、ニューギニア(1943年1月)、アッツ島(同年5月)、マーシャル群島(1944年2月)、サイパン島(同年6月)、グアム島(同年7月)、テニアン島(同年8月)、レイテ沖海戦(同年10月)と敗北が続く。

焼野原になった東京・両国付近。

手前右の丸い建物は両国国技館、

左手の四角い建物は両国小学校、

右手に流れる川は隅田川。

サイパン、グアムを失い、日本周辺の制空権、制海権を奪われ、B29の日本列島への空襲が1944年10月以降本格的に始まった。空襲だけではなく、海岸近くから砲撃する「艦砲射撃」も各地で受けた。1945(昭和20)3月9日の深夜から10日未明にかけて、東京に対しておよそ300機のB29による夜間無差差別爆撃が行われ、22万戸の家屋が焼失し、12万人の死傷者が出た。

続いて3月13日には名古屋が、14日には大阪が、17日には神戸が大空襲を受ける。4月1日にアメリカ軍は沖縄本島に上陸、6月23日に守備軍が全滅する。にもかかわらず、最高戦争指導会議は、6月8日に「本土決戦」を決め、新聞・ラジオも「聖戦貫徹」「焦土作戦」を唱え、戦意を鼓舞しつづけた。

一方、連合国は、1945年2月にヤルタ会談で(米英ソが参加)、ドイツの戦後処理のほかに、ソ連の対日参戦と、ソ連の南樺太、千島列島の領有を認めた。さらに7月にはドイツのベルリン郊外ポツダムで米英ソによる会議をもち、会議における合意に基づいて、米英と中国による日本の無条件降伏を求めるポツダム宣言を出した。後日にソ連が署名に加わった。しかし、鈴木貫太郎内閣は7月28日「ポツダム宣言黙殺・戦争邁進」の談話を発表する。

アメリカ軍は、8月6日広島に、同9日に長崎に原子爆弾を投下し20万を超える犠牲者が生じた。しかも8月8日にはソ連が対日宣戦布告する。8月14日御前会議が開かれ、昭和天皇の「裁断」によってポツダム宣言を受けいれることを決定。8月15日正午の「玉音放送」によって、敗戦が詔勅という形で告げられた。詔勅は以下のとおりである。

朕深ク世界ノ大勢ト帝国の現状トニ鑑ミ非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾セムト欲シ茲ニ忠良ナル爾臣民ニ告グ

朕ハ帝国政府ヲシテ米英支蘇四国ニ対シ其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通告セシメタリ

抑ゝ帝国臣民ノ康寧ヲ図リ萬邦共栄ノ楽ヲ偕ニスルハ皇祖皇宗ノ遺範ニシテ朕ノ拳々措カサル所曩ニ米英二国ニ宣戦布告セル所以モ亦実ニ帝国ノ自存ト東亜ノ安定トヲ庶幾スルニ出テ他国ノ主権ヲ排シ領土ヲ侵スカ如キハ固ヨリ朕カ志ニアラス然ルニ交戦已ニ四歳ヲ閲シ朕カ陸海将兵ノ勇戦朕カ百僚有司ノ励精朕カ一億衆庶ノ奉公各々最善ヲ尽セルニ拘ラス戦局必スシモ好転セス世界ノ大勢亦我ニ利アラス加之敵ハ新ニ残虐ナル爆弾ヲ使用シテ頻ニ無辜ヲ殺傷シ惨害ノ及フ所真ニ測ルヘカラサルニ至ル而モ尚交戦ヲ継続セムカ終ニ我カ民族ノ滅亡ヲ招来スルノミナラス延テ人類ノ文明ヲモ破却スヘシ斯ノ如クムハ朕何ヲ以テカ億兆ノ赤子ヲ保シ皇祖皇宗ノ神霊ニ謝セムヤ是レ朕カ帝国政府ヲシテ共同宣言ニ応セシムルニ至レル所以ナリ 朕ハ帝国ト共ニ終始東亜ノ解放ニ協力セル諸盟邦ニ対シ遺憾ノ意ヲ表セサルヲ得ス帝国臣民ニシテ戦陣ニ死シ職域ニ殉シ非命ニ斃レタル者及其ノ遺族ニ想ヲ致セハ五内為ニ裂ク且倚戦傷ヲ負ヒ災禍ヲ蒙リ家業ヲ失ヒタル者ノ厚生ニ至リテハ朕ノ深ク朕軫念スル所ナリ惟フニ今後帝国ノ受クヘキ苦難ハ固ヨリ尋常ニアラス爾臣民の衷情モ朕善ク之ヲ知ル然レトモ朕ハ時運ノ趨ク所堪へ難キヲ堪へ忍ヒ難キヲ忍ヒ以テ萬世ノ為ニ太平ヲ開カムト欲ス

朕ハ茲ニ国体を護持シ得テ忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚シ常ニ爾臣民ト共ニ在リ若シ夫レ情ノ激スル所濫ニ事端ヲ滋クシ或ハ同胞排擠互ニ時局ヲ乱リ為ニ大道ヲ誤リ信義ヲ世界ニ失フカ如キハ朕最モ之ヲ戒ム宜シク挙国一家子孫相伝ヘ確ク神州ノ不滅ヲ信シ任重クシテ道遠キヲ念ヒ総力ヲ将来ノ建設ニ傾ケ道義ヲ篤クシ志操ヲ鞏クシ誓テ国体ノ精華ヲ発揚シ世界ノ進運ニ後レサレムコトヲ期スヘシ爾臣民其レ克ク朕カ意ヲ体セヨ

裕仁 天皇御璽

昭和二十年八月十四日

日本は1945年9月2日に降伏文書に調印した。日本を含めてアジア全体で2000万人以上の民を犠牲にした戦争は、ついに日本の敗北に終わった。

第2章 「開かれた社会」への出発【丸山】

(1)近代中国思想研究

〈丸山文庫草稿類資料82〉

一度目の応召が1944(昭和19)年10月に解除となったのち、丸山眞男は『孫文(そんぶん)全集』や梁啓超(りょうけいちょう)の著作など、近代中国思想の文献を日本語訳で読んだ。そして高橋勇治著『孫文』の書評を執筆している。この書評で注目されるのは、方法面で丸山の思想史研究に発展が見られることである。これは、丸山のそれまでの論文が思想を外から捉えていたことを批判し、思想を内側から捉えることをすすめた、親友の永山正昭(ながやままさあき)によるアドバイスを取り入れたものである。この方法によって孫文の三民主義にアプローチした丸山は、孫文の問題意識が、中国の近代国家化のために中国国民の内面における政治的主体性の確立を求めるものだったという理解に至っている。

支那(しな)が真の近代的民族国家として成長して行くためには、如何(いか)にしても、如何に困難であらうとも身につけねばならぬ条件と孫文が考へたものは(中略)経済機構乃至(ないし)政治組織それ自体よりもむしろ、さうした機構なり組織なりを内面的に支へて行く国民意識の問題、換言すれば、国家的=政治的なるものを国民大衆の内面的意識のなかにとり込むこと、それによって四億国民の一人一人が国家的秩序をまさに己(おの)れの秩序として主体的に担って行く様な国家を造り出すこと――即(すなわ)ち是(これ)である。

このような形でデモクラシーとナショナリズムを結びつける問題意識は福沢諭吉(ふくざわゆきち)にも見出され、戦後になると丸山自身のものになっていく。

(2)ポツダム宣言

『備忘録 丸山一等兵』における

ポツダム宣言に関する記載

〈丸山文庫草稿類資料0-1〉

2回目の入営中、広島市宇品町の陸軍船舶司令部で国際情報に触れていた丸山は、1945(昭和20)年7月26日に発表されたポツダム宣言の内容も受諾前に把握していた。宣言が示していた敗戦後の日本改革方針のなかで丸山に感銘を与えたのは、言論、宗教および思想の自由の確立であり、とりわけ基本的人権の尊重であった。

超越的なものに帰依して時流に流されることがなかった南原繁の姿に学びつつ、「近代」に普遍的な理念を見出していった丸山にとって、普通には観念的と言われてしまうような民主主義や基本的人権の理念は、「ほとんど生理的なものとして自分のなかにあ」った(丸山眞男・鶴見俊輔「普遍的原理の立場」1967年〈『丸山眞男座談』第7冊〉)。

ぼくは戦争中にしばしば、オレは十八世紀に生れるべき人間じゃなかったのか、という観念に悩んだほど、自由、平等といった抽象的概念に深く心をつき動かされる性質でした。(「戦争と同時代」1958年〈『丸山眞男座談』第2冊〉)

(3)被爆

〈1946年、Australian War Memorial〉

※戦争中は陸軍船舶司令部として使われた。

丸山はこの建物の前にいたため原爆の直撃を免れた。

丸山は、二度目の召集により滞在していた広島で被爆した。しかし、自身の被爆体験について公の場ではじめて語ったのは、原爆投下から20年が経過したのちである。復員後はじめて広島を訪れるのは、さらに10年以上後の1977年であった。

のちに丸山は、戦後をかえりみて一番足りなかったのは原爆体験の思想化だったと述べている。関東大震災、戦時期の学問・思想への抑圧、軍隊生活についてはその体験を思想化することに努めてきたが、自分の思想を練りあげる材料として原爆体験を位置づけてこなかったという。その理由の一つとされたのが、戦争一般の残虐性の中に原爆の問題を解消してしまったことであった。

原爆の意味を深く考えるきっかけとなったのが、1954年の第五福竜丸事件である。このとき丸山は、原爆症が現在の問題であることに気づかされた。「広島は毎日起こりつつある現実で、毎日々々新しくわれわれに問題を突きつけている」(「二十四年目に語る被爆体験」1969年〈『丸山眞男話文集』第1巻〉)。

(4)敗戦

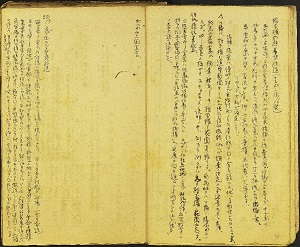

〈『丸山眞男戦中備忘録』〉

ポツダム宣言をめぐっては陸軍を中心に、天皇の統治権を否定するものと解釈し、「国体」の変革につながるものとして受諾に反対する意見が存在していた。最終的には昭和天皇が、ポツダム宣言を受諾しても「国体」は護持されると判断して降伏を決定したが、陸軍には徹底抗戦を求める将校も多く、東京ではクーデタ未遂事件が発生している。丸山が配属されていた広島の船舶司令部も同様の状況であり、丸山は、暴発を抑えるための説得工作を上官の酒井四郎中尉と計画した

しかし、実際にはほとんど説得するまでもなく、司令部内の強硬論は沈静化してしまった。それは配給された物資を自分の家に運ぶのに忙しくなってしまったからであった。一方、兵士たちは復員できることを喜ぶ者が多かった。全体として言えば「国体」は、人々の内面からのコミットメントに支えられていたものではなかったのである。

(5)戦後の出発

〈丸山文庫草稿類資料659〉

復員してから1カ月半後の1945(昭和20)年11月1日、丸山は戦後最初の講義を開始した。その冒頭のことばは、戦後の丸山の問題関心の所在を示すものであった。

われわれは今日、外国によって「自由」をあてがはれ強制された。しかしあてがはれた自由、強制された自由とは実は本質的な矛盾――contractio in adjectio――である。自由とは日本国民が自らの事柄を自らの精神を以(もっ)て決するの謂(いい)に外ならぬからである。われわれはかゝる真の自由を獲得すべく、換言するならば、所与としての自由を内面的な自由に高めるべく、血みどろの努力を続けなければならないのである。

占領軍によって与えられた「自由」を自分たち自身のものにしていくこと――これが、戦後の丸山の思想と行動を貫く課題であった。その歩みは、のちに「開かれた社会」と呼ばれることになる社会のあり方をめざすものだった。

第3章 敗戦と広島【加藤】

(1)人びととの連帯意識

1945(昭和20)年3月9日深夜から10日未明にかけての東京大空襲のとき、加藤は東京帝国大学医学部の附属病院に勤務していた。その頃には自宅に帰ることは稀で、病院内に寝泊まりしていたことはすでに述べた。空襲で火傷を負った人びとが次々に病院に運びこまれてきた。

いくらか空いていた病室は忽ちいっぱいになった。寝台の数は限られていたから、床にふとんを敷き、病室の床ばかりでなく、廊下にも病人を寝かせた。看護婦のすべて、医局員のすべてをあげて、私たちは、応急の処置に全力をつくした。火傷の患者は、重症の場合には、循環障害をおこす。応急処置といっても、局所の手当ということだけではすまない。数日の間誰もがほとんど文字通り寝食を忘れて働きつづけた。私はその後もながく病院で働いていたが、そのときほど我を忘れて働いたことはなかったし、またそのときほど我を忘れて働く人々の仲間であったことはない。担ぎこまれた患者たちは、老人も、子供も、男も、女も、同じ爆撃を忍び、同じ生死の境に追いこまれた一種の仲間にちがいなかった。彼らは相互にたすけ合って私たちの手の足らぬところを補ってくれたし、私たちの仕事そのものが、私たちを含めての仲間のなかでの、たすけ合いに他ならなかった。爆撃機が頭上にあったときに、私は孤独であった。爆撃機が去って後の数日ほど、私が孤独でなかったことはない。(『羊の歌』「内科教室」)

ともに被災した人びとへの献身的治療を施すなかで、人びととの連帯意識が加藤のなかに芽生えた。太平洋戦争が始まったときとはまさに正反対の感覚を味わったのである。

開戦直後の心境については、次のように綴っている。「東京市民は、〔日本がアメリカ・イギリスと戦争状態になったことを〕世界中がよろこんでいることを知らなかったから、みずからよろこんでいたのである。私は、そのよろこびを暗澹(あんたん)たる気もちで眺めていた。そのときほど私が東京の人々を遠くに感じたことはない」(『羊の歌』「ある晴れた日に」)。

(2)信州上田への疎開

3月の東京大空襲を受け、東京帝国大学も被害を蒙った。建物の損壊や火災が発生しただけではなく、大学の機能も失われた。各学部の研究室もさらなる被災を恐れて疎開(そかい)を考えたが、その疎開の手配は大学本部や学部本部が行なうのではなかった。各研究室がみずから縁故を頼り、才覚を恃(たの)んで自分たちで疎開先を探さなければならなかった。

疎開した佐々内科の人びと。

最前列で、ベレー帽をかぶるのが加藤。

初めて最前列で写真に納まる。

加藤が所属する佐々内科は、信州上田の病院と、その分院である結核療養所に、わずかの患者と医局員の3分の1が、少しの医療機器と薬剤とともに疎開することになった。

上田の療養所には防空壕もなく1台のポンプもなかったが、それでもバケツリレーの防空演習を、鉢巻をして、脚絆(きゃはん)をつけて、かいがいしく行なっていた。「米軍からみて、この町に爆弾を落としても、意味がないのではないかしら」「そんなことをいうと、ここの人たちは、侮辱されたと思うぜ。日本で東京につぐ目標は上田市だと考えているからね」「万一来れば焼けますね」「もちろん。しかし、君、政府が上陸用舟艇に、竹槍でたち向えといいだす時代だ、わかりきったことが、わからなくなっているのだな……」(『羊の歌』「八月一五日」)。反戦的だと思われていたらしい院長と加藤には、院内では話しかけてくる人もなく、それとなく避けられていた。

(3)敗戦の詔勅

その頃加藤は考えていた。もはや日本政府は「本土決戦」か「降伏」かの選択しかない。そのどんな小さな兆候でも読みとろうと、目を凝らし、耳をそばだてていた。そして広島・長崎への原爆投下の直後から、新聞の論調が変わっていくのを見逃さなかった。

それまでは「敵を殲滅(せんめつ)する」とか「一億玉砕」とかいっていたものが、「皇国護持」(『秋田魁(さきがけ)新報』8月10日)、「国体護持」(『読売報知』8月11日)、「大御心(おおみごころ)を奉戴(ほうたい) 最悪の事態に一億団結」(『朝日新聞』[東京版]8月12日)、「私心を去り国体護持へ」(『毎日新聞』8月13日)というような見出しが紙面に現れてきた。

『朝日新聞』

加藤は敗戦を告げる放送を疎開先の病院で聴いた。にわかに、加藤は天にも昇る気持ちを抑えがたく、歌いだしたい気分に襲われた。長く待ちに待っていたこの日が、とうとうやってきた。加藤にとって敗戦は二重の解放を意味した。ひとつは、長く重くのしかかっていた「戦争からの解放」だった。もうひとつは、自由を抑圧する「体制からの解放」だった。これで死ななくて済む、生き延びられる。自由も得られる。しかし、何人かの親しい友人たちを戦争によって失ってしまったという悔恨の思いも強く抱いていた。それは戦後になって「サヴァイヴァル・コンプレックス」だといい、「友人を裏切りたくない」という感情となって、加藤の活動、とりわけ反戦の言論、そして九条の会の活動を支えた

敗戦を告げた「玉音放送」は機械の調子が悪く、しかも漢語が多い文章で、聞き取りにくかった。院内でもすべての人がその意味を解したわけではなかった。事態の意味をつかみかねて、事務長は「これはどういうことですか」と院長に尋ねた。「戦争が終わったということだ」と院長は答えた。事務長や職員たちと疎開していた医局員の多くは、沈痛な表情をしていた。しかし、数十人の看護婦たちは、何事もなかったように、屈託のない笑い声を立てて、病室へと戻っていった。皇国主義教育も戦意高揚宣伝も若い娘たちまでは浸透していなかった、と加藤は実感する。

(4)一変した診療所内の空気

「玉音放送」を境に、病院内の空気、職員の行動は一変した。それまでは院長や加藤が反戦的であることを感じて、それとなく避けていることに気づいていた。ところが彼らは、にわかに接近しはじめた。彼らは食料を心配し、アメリカ軍が町にやってくることに不安を感じていた。だからこそ正確な事情が知りたい。そういう心配や不安をとり除いて、正確な情報を与えてくれるのが院長や加藤だと考えたのだろう。しかし、日本国の行く末について心配する人は、ほとんど誰もいなかった。何も上田の病院に限った話ではない。新しい日本をつくることや、古い体制のもとに苦しんでいる人を救出しようとした人は少なかった。それゆえ獄につながれている政治犯は、日本人自身によっては釈放されなかった。8月15日に獄にあった羽仁五郎は、これで解放されると待っていたが、誰も来なかった、と述べている。

その頃片山敏彦が信州に疎開していたが、「民主主義が勝った。これで世界はよくなるのです」と興奮していた。しかし、築地小劇場で活躍していた俳優・鶴丸睦彦(つるまるむつひこ)は「そんなことはない。帝国主義相互の戦争が一方の勝利で終わったということに過ぎない。アメリカは、日本の支配階級を温存しますよ。見ていてごらんなさい」といった。加藤は片山の考え方に近かった。第二次大戦を民主主義とファシズムの戦いと捉えていたからである。しかし、その後の歴史は、片山の考えよりも鶴丸の考えの正しかったことを証明した。

内閣総理大臣は鈴木貫太郎から東久邇稔彦(ひがしくになるひこ)に変わった。東久邇内閣は「国体護持」と「一億総懺悔(いちおくそうざんげ)」を唱え、国体を維持することに腐心し、治安維持法を廃止するつもりはさらさらなかった。ゆえに三木清は1945(昭和20)年9月26日に獄死し、戦時中最大の言論弾圧事件「横浜事件」は、同年9月から10月にかけて、治安維持法によって判決が出されたのである。政治犯を釈放し、治安維持法を廃止したのは、連合国司令部の「押しつけ」であった。よし日本国憲法が連合国軍最高司令部によって「押しつけられた」としても、押しつけられたのは、日本国憲法だけではなかった。

(5)焼け野原の東京

上田に疎開した加藤は、九月にひとりで東京に戻った。上野駅に降りたった加藤の眼に映ったものは焼け野原と化した東京であった。しかし、加藤が見たものは、建物がほとんどすべて焼き払われた光景だけではなかった。「嘘とごまかし、時代錯誤と誇大妄想」が焼き払われた光景でもあった。

「広い夕焼けの空」と「瓦礫の間にのびた夏草」は、偽物ではなく本物だと感じた。広い空の下に、夏草が伸びる大地の上に、嘘で固めた宮殿ではなく、たとえあばら屋ではあっても、そこに建てられるものは、人間を大事にする思想であり、文化であり、政府であり、なにより人間自身だ、と加藤は考えた。

あふれるような希望を加藤は抱いた。人びとに対する強い連帯感をもったのは、空襲下の被災者への治療をしている最中のことだったが、加藤が、社会に、人びとに対して何ごとかをなさんとする気概を生涯でもっとも強く感じたのは、戦災で一望の戦災で一望の焼け野原と化した光景を目の当たりにしたときのことだった。

(6)原子爆弾影響日米合同調査団

敗戦直後に「原子爆弾影響日米合同調査団」が組織され、加藤はその調査団に加わることを求められた。この調査団は、連合軍最高司令部が1945年10月12日に出した「原子爆弾調査命令」に基づく。ファレル准将が率いるマンハッタン計画グループ、オーターソン大佐を代表とする軍医監本部指揮下の総司令部グループ、そして東京帝国大学都築正男(つづきまさお)教授の組織した日本人医師団の三者によって構成され、調査団の全権代表はオーターソン大佐が務めた。都築が組織した日本人医師団のひとりが加藤であった。しかし、連合国司令部がいい出した調査ではない。都築が始めようとしたところに、連合国司令部が介入してきたのである。

広島平和記念資料館

日本人医師団の代表格である都築は原爆症や熱傷研究の専門家である。大正時代に、放射線の大量かつ長時間にわたる照射が人体に与える影響についての動物実験を行なっていた。「原爆症研究の父」とも呼ばれる。6年間の海軍軍医を経て、1937(昭和12)年に東京帝国大学医学部教授に就く。広島・長崎の被爆者の診察・調査、その後、太平洋ビキニ環礁で被爆した第五福竜丸乗組員の診察・調査にも当たった研究者である。

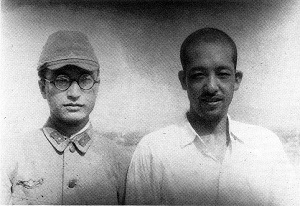

8月6日、丸山定夫が率いる移動劇団「桜隊」は爆心地近くで被爆した。隊員の一人仲みどりは帰京して都築外科で受診した。その後、まもなく仲は命を落とすが、都築はその症状のひどさに驚き、現地調査の必要を感じた。

日米合同調査団より前に、大日本帝国陸海軍は、被爆直後からそれぞれ調査を行なっており、白血球数の著しい低下を確認している。そして広島にあった中国軍監区司令部は、京都帝国大学の医学部と理学部に調査を依頼し、京都帝国大学の「原爆災害総合研究調査団」は現地で調査に従っていた。ところが、9月17日に折からの枕崎台風の直撃を受けて、調査団員9名を含む被爆者ら100名以上が大野陸軍病院で犠牲となった。枕崎台風は各地に大きな被害をもたらしたが、とくに広島県では死者・行方不明者が2000人を超える甚大な被害を受けた。京都大学は調査の続行を断念した。

一方、外国人ジャーナリストによる現地取材が行なわれていた。そのひとりにウィルフレッド・バーチェットがいる。『デーリー・エクスプレス』紙のバーチェット記者は、9月2日に東京湾に停泊するミズーリ号艦上で行なわれた降伏文書調印式を取材するよりも、広島に入って原爆投下後の実情を取材することを優先する。二日午前六時に単独で東京を発ち、9月3日午前2時に広島に着いた(バーチェット『広島TODAY』連合出版、1983年)。そして広島の惨状を世界に発信した(〈The Atomic Plague〉、『デーリー・エクスプレス』1945年9月5日)。

東京に帰ったバーチェットは、連合国総司令部に、原爆被害の惨状を告げ、アメリカから医師団を派遣することを訴えたが、連合国総司令部の反応は「9月上旬現在、広島・長崎には原爆症で苦しんでいる者はひとりもいない」(9月7日記者会見)というものであった。権力というものはこういうものである、広島然り、福島然り。

合同調査団は、米軍飛行機で東京・立川を発ち、残留放射能が強かっただろう広島の地に降りたった。日米合同調査団の調査目的はあくまでも原子爆弾の影響に関する軍事的研究である。しかし、日米の医師団には大きな違いもあった。アメリカ側医師団は原子爆弾の破壊効果に着目し、日本側医師団は破壊からの恢復(かいふく)に着目していた。ちなみに合同調査団の調査資料は、アメリカがほとんどすべて本国にもち帰った。

(7)口をつぐむ被爆者たち

調査団員は被爆者を診断し、標本を採り、被爆者たちに聞き取りを行なった。しかし、被爆者たちは口をつぐんで語ろうとしなかった。

広島で被爆した丸山眞男が被爆後に広島を訪れるのは1977(昭和52)年のことである。「被爆以来、行く気しないわけ、どうしても行く気しない。(中略)ほんとに被爆した人間はとうてい行く気しない。それを、やっと勇を鼓して行った」(丸山眞男『自由について 七つの問答』SURE、2005年)と述べる。

重い経験というものは、それについて人が語ることをしばしば拒む。その理由は何だろう。ひとつは、いかなる経験を語るにも過去に意味を付与された言葉によって語らざるを得ない。しかし、重い経験、あるいは前代未聞の経験は、過去に意味を付与されたどんな言葉をもってしても表現しきれない。どう表現しようとも、同時に、そういうことではない、という意識が生じる。

もうひとつは、その重い経験を自分自身が乗りこえないと語ることができない。自分なりにその経験について整理し、客観的に見られない限りみずから語ることはできない。そして、重い経験は、自分の経験であって、どう表現したところで、自分以外の人間には伝わらない、という意識が生じる。これらは、いずれも、その人の経験を語ることを躊躇(ちゅうちょ)させる。かくして、語ろうとする者は聴こうとする者に対して、聴こうとする者も語ろうとする者に対して、「超え難い無限の距離」を感じることになる。

加藤は広島で残留放射能を浴びただろうとはいえ、丸山のように直接に被爆したわけではなかった。広島で被爆した人を見たのである。しかし、加藤は、はたして自分は広島を見たのだろうか、という疑問を強く感じていた。アラン・レネ監督の映画《Hiroshima mon amour》(邦題『24時間の情事』、脚本マルグリット・デュラス、1959年)で、行きずりのフランス人女性と日本人男性とが一夜をともにして「私はヒロシマを見た」「いや、きみはヒロシマを見ていない」と繰りかえす会話のように、自問自答を繰りかえしていたに違いない。

しかし眼のまえの患者と医者との間の沈黙は、破らなければならなかった。言葉であらわせることを言葉であらわし、その意味を見つけ、そうすることで、その人にとっての経験を、私の観察し分類することのできる対象に変えなければならない。

「そのときあなたは何処にいましたか」と私はいった。

「姉の亭主が出征していましたから、姉の家で……」。

「お姉さんの家は、この地図の上でいえば、どの辺に当りますか。……なるほど、爆心から三粁ぐらい……家は木造ですね、その中で、あなたはどちらを向いていましたか」。そういう質問は、その人にとって、あきらかに、どっちでもよいことにすぎなかったろう。そういう質問を、広島の被害者に浴びせるのは、ほとんど野蛮な行為である、と私は感じていた――家が木造であろうとなかろうと、姉の子供は死に、姉の眼はみえなくなり、その人の人生は変ったのである。いうべからざる経験が一方にあり、当人の人生にとっては何の関係もない事実が他方にある。しかし世界を理解するためには、一個の人生を決定するだろういうべからざる経験ではなくて、言葉に翻訳することのできる事実を言葉に翻訳することが、必要なのである。もし広島が私に教えたことがあるとすれば、それは、その対照がどれほど激しく、どれほど堪え難いものにまでなり得るかということであったろう。すなわち私は、黙って東京へ帰るか、留って広島の「症例」を観察するか、そのどちらかを選ぶほかはなかった。広島の「症例」ではなく、広島の人間を眼のまえにして、私には言うこともなく、また為ることもなく、そもそもそこに長く留る理由もなかった。私は留った。(『続羊の歌』「広島」)

どんなに言葉で表わすことがむつかしかったにせよ、世界を理解するには、あるいは科学者として研究を全うするには、眼の前の正視しがたい事実であろうとも、これを冷徹に観察し、厳密な言葉で科学的に表現しなければならない。広島に即していえば、完全に医学の領域に限定して、医者である加藤が患者である被爆者を「症例」として見ざるを得ない。ところが、人間は科学や医学のために生きているのではない。科学的に、あるいは医学的に分析出来るのは、その人間のうちのほんのわずかな部分に過ぎない。その人間を全体的に理解しようとすれば、とうてい科学や医学だけでは十分ではない。のちのち「科学と文学」といった論考に結実する考えのきっかけのひとつを与えられた。

かくして広島に「長く留る理由もなかった」と加藤は考え、留まって調査を続けるかどうかについて悩んだ。しかも、合同調査に自主的に参加したのではなく、指導官の命令的な誘いで合同調査に参加した加藤に、医業を廃する覚悟をもたない限りは「広島に行かない」選択肢や、ひとり「東京に帰る」選択肢はなかったろう。ゆえに「私は留った」というよりも「留まらざるを得なかった」。「留った」以上は、被爆者を完全に「症例」として観察するしかない。

「留る」ことを決断した加藤は、「観察者」としての自分の無力と孤独を悟った。「高みの見物」を標榜し、観察者であり続け、観察者としての自負をもっていた加藤だが、広島では観察者にさえなれないことを強く意識した。広島の体験は加藤にとって重かった。のちに加藤は医業を廃することになるが、その理由のひとつは、間違いなく「広島体験」にあった。