- TOP>

- 図書館について>

- デジタル版展示『知識人の自己形成』>

- 第5部 大学時代

第5部 大学時代

丸山眞男と加藤周一が卒業した東京帝国大学は、1886(明治19)年の帝国大学令にもとづいて設置された3年制の高等教育機関である帝国大学の一つ。帝国大学にも適用された1919(大正8)年施行の大学令によって「国家に須要なる学術の理論及応用を教授し並其の蘊奥を攻究する」ことが目的とされ、同時に分科大学制から学部制に移行した。帝国大学は最終的に東京、京都、東北、九州、北海道、京城(ソウル)、台北、大阪、名古屋の9校が置かれたが、京城と台北を除いて1949(昭和24)年に4年制の新制大学に移行した。1913(大正2)年から翌年にかけて京都帝国大学で発生した沢柳事件を機に教授会による自治が慣行として認められるようになったが、これは1933(昭和8)年の京大事件(瀧川事件)の過程で維持することが困難となり、その後、思想信条を理由に外部からの圧力によって教官が処分されるケースが東京帝国大学経済学部などで続発した。

帝国大学は基本的に高等学校卒業者の進学先だったが、定員割れが起きた場合は専門学校や高等師範学校の卒業者などにも門戸が開かれた。医学部をはじめとして志願者が定員を上回る学部では高等学校卒業者に対しても入学者選抜試験が行われ、不合格となり浪人した者は「白線浪人」と呼ばれた。尋常小学校入学以降に飛び級・飛び入学や留年・浪人をしなかった場合、帝国大学卒業時の年齢は戦後の新制大学卒業者より1歳上の23歳となる。1913年に東北帝国大学に3人の女子学生が入学して以降、一部の帝国大学はごく少数ながら女子学生を受け入れていた(すべての帝国大学に女子学生が入学できるようになったのは戦後の1946年)。当時は朝鮮や台湾といった「外地」を除き、20歳に達した男子には徴兵義務が課されていたが、帝国大学を含む高等教育機関在学者には在学中の徴集が26歳まで猶予される特権があった(ただし理工系と教員養成系を除いて1943年10月にこの猶予は停止され、いわゆる「学徒出陣」が行われた)。帝国大学は学歴社会の頂点を占めており、卒業者の就職先は官僚や大企業の職員、各種の専門職などが中心だったが、大学卒業者の増加や経済不況の影響によって就職難に見舞われた時期もあった(昭和初期など)。

東京帝国大学は1877(明治10年)に設立された東京大学の後身であり、所在地は東京市本郷区本富士町(現在の東京大学本郷キャンパス)。学部制がとられた際に法・文・経済・医・工・理・農学部が置かれ、1942(昭和17)年には千葉県千葉市に第二工学部が設けられた(1951年廃止)。

第1章 政治学との出会い ─ 大学時代の丸山眞男

(1)政治学科へ

1934(昭和9)年4月、丸山眞男は東京帝国大学に入学した。学生の間には、高校までで学生生活は終わりで、大学は砂漠のような無味乾燥としたものと考える風潮があった。丸山は長谷川如是閑から「さんざん悪口を聞かされ」ていたが、入ってみると講義が面白く、大学も捨てたものではないという感想を抱いた。高等学校時代の丸山はドイツ文学を専攻することを志望していたが、一高のドイツ語教師・菅虎雄と父の忠告に従って法学部に進学した。経済学部を選ばなかったのは、京都帝国大学経済学部に進んだ兄の後を追うのが癪に障ったからである。法律は嫌いだったため、法学部では政治学科に所属した。しかし、実定法の解釈学を勉強したことは非常によかったという。大学では一高時代の友人のほか、磯田進(労働法学者)、宇佐美誠次郎(財政学者)、平沢道雄らと新たに親交を結んだ(肩書はいずれも後年のもの)。

(2)1年次

丸山が在学した時期の東京帝国大学は、刻々と軍国主義への道をたどっていた満洲事変以後の時勢の影響を受け、岐路に立たされつつあった。1934(昭和9)年晩秋から本格化する「天皇機関説問題」において、天皇を国の最高機関と位置づける東京帝国大学名誉教授・美濃部達吉の「天皇機関説」は、国粋主義的な軍人や団体の集中攻撃にさらされた。機関説論者とみなされた一木喜徳郎(枢密院議長)、金森徳次郎(法制局長官)らはその職を追われ、全国の憲法学者も改説を余儀なくされたのである。そして東京帝国大学法学部の「憲法学」講座を担当していた宮沢俊義は、大学に残った最後の機関説論者として懐疑の目で見られることになった。丸山は、機関説問題が浮上する前に行われた宮沢の最初の講義を受講している。その内容は、コントの三段階説を用いるなど卓抜な比喩と明快な論理で日本憲法学を講じるもので、丸山には興味深く感じられた。その後丸山は、宮沢の講義の種本と見抜いたケルゼンの『一般国家学』を読み込んでいく。

また、後年まで影響を与えたのが末広厳太郎の「民法」の講義である。この講義で丸山は、のちに「「である」ことと「する」こと」(『日本の思想』所収)で引用することになる「権利の上に眠る者」ということばを末広が語るさまを目にしている。東大での日々は、早くも政治学者「丸山眞男」の形成を促しつつあった。

(3)2年次

独逸社会民主党史論』受講ノート

〈丸山文庫資料番号122〉

大学生時代を通じて足繁く通ったのは経済学部の河合栄治郎の講義だった。単位を取得できない河合の特別講義に、1年次と2年次に続けて出席している。1年次のテーマは「自由主義」、2年次のテーマは「ドイツ社会民主党史論」だった。なかでも2年次の講義では詳細な受講ノートを作成している。河合はこの講義で修正主義論争を詳細に解説し、ベルンシュタインは自身の所信に忠実であったがゆえに社会民主党内で孤立を余儀なくされたと結論づけた。丸山はそこに、自由主義の立場は一貫していながら、「思想善導」政策に携わって「御用教授」と揶揄されるほどマルクス主義を批判していた時代から、ファシズム批判へと軸足を移しつつあった河合の苦悩を感じ取っている。河合の講義からは、『ラッサール全集』を図書館で借りて読破するほどの影響を受けた。

この年受講した授業はほかに、神川彦松「外交史」、田中耕太郎「商法」、有沢広巳「統計学」などがある。

(4)3年次

この年丸山は、大学卒業後も指導を受けることになる南原繁(1889~1974)の「政治学史」講義を受講する。もっとも、講義自体は丸山の期待からは外れたものだった。開口一番「この講義には、哲学にたいして自発的な関心をもつ学生だけ出席してほしい」と言い、政治を「文化的創造の業」と言い切る南原の講義は、マルクス主義をくぐり、政治を科学的認識の対象と考えていた丸山には理解しがたいものだった。しかし逆に、このようなことを言う南原の思想を見極めたいと強い関心を抱くに至った。そこで、ヘーゲルの『歴史哲学序説』を講読する南原のゼミに参加している。また、政治学や法学だけでなく、経済学や社会学にも関心をもつようになる。法学部で中田薫「法制史」、経済学部で大内兵衛「財政学」や矢内原忠雄「殖民政策」などの講義を受講したほか、経済学部・文学部に進んだ一高時代の友人たちとマルクス経済学関係の書籍を読む読書会を行った。

丸山は当初、卒業後は記者になり海外で勤務することを希望していたが、法学部助手募集の掲示を観て心が揺らぐ。南原に相談したところ、日本の伝統思想・中国の古典政治思想の研究を勧められ、研究生活に入ることを決意した。

(5)近代自由主義の再評価

自身の学問的・政治的立場に再考を促す機会も訪れた。1935(昭和10)年5月の経友会講演会で自由主義的政治家・尾崎行雄(咢堂)の講演を聴いたときのことである。ここで尾崎は私有財産の不可侵性をとうとうと説いた。

ぼくは社会主義の洗礼を受けているから、なんとなく私有財産というのは悪という感じでいるわけです。ところが〔尾崎は〕、天皇陛下といえども、法律によらずして、私有財産に一指も触れることはできないと言う。そういう議論は聞いたことがないのです。日本の左翼も私有財産攻撃でしょう。いかなる権力も侵すべからざる権利としての私有財産というのはヨーロッパ的ですね。なるほど、そういうものかと思ったので強く印象に残っています。

『定本 丸山眞男回顧談』上

丸山に衝撃を与えたのは、自然法や自然権という国家以前の超越的・非歴史主義的な根拠にもとづいて、権力に対して個人の権利の不可侵性を主張する、近代ブルジョア自由主義の立場だった。

ナチスが政権を掌握したのちにドイツの国会で政府への全権委任法が審議されたとき、社会民主党党首のオットー・ウェルズが行った反対演説もまた、この時期の丸山とって同様の意義をもつものであった。

ウェルズは、そういう〔見える限りの人民はあげてハイル・ヒットラーという〕重たい、いまの歴史的現実にたいして、自由と平和と正義を「永遠不壊の理念」として対峙させた。……ちょうど大学生時代にかけて日本は雪崩をうったような転向時代でしょう。それ以後の「歴史的動向」は、ナチほどではないにしても、周囲の情勢ことごとく非、という実感だったことは加藤〔周一〕さんも同じだったろうと思うのです。そういうなかで、ずっとぼくの頭からはなれなかった問題は、歴史をこえた何ものかへの帰依なしに、個人が「周囲」の動向に抗して立ちつづけられるだろうか、ということです。

加藤周一・丸山眞男「歴史意識と文化のパターン」

日本的な歴史主義とマルクス主義的な歴史主義は、ともにあらゆる価値観を歴史的産物とみなす点で共通している。丸山自身もまた、個人の自由や私的な権利を尊重する価値観を、歴史的制約をもつものとして相対化して捉えていた。しかし尾崎とウェルズの講演を通じて丸山は、超越的な価値に帰依することによって社会や時代の趨勢に立ち向かうという非歴史主義的な立場の重要性に気づかされたのであった。

丸山の大学卒業後にはじまる戦時体制への移行は、経済統制を通じて資本主義がもたらす問題に対処しようとする面をもっていたという意味で、社会主義と同様の方向性をもつものであった。一部の社会主義者は社会主義の実現を夢見て戦時体制に協力していくが、丸山はそうした道を選択しなかった。それは、国家権力を制限する政治体制や資本主義的経済体制と結びついている近代ブルジョア自由主義の意義を、丸山が再評価していたことと無関係ではない。そのときの丸山の眼前には、アカデミズムの牙城に拠って立つ東大法学部と、キリスト教とカント哲学を自己の支えとする南原繁の姿があった。

(6)読書

Ideology and Utopia :

an Introduction

to the Sociology

of Knowledge

〈丸山文庫登録番号0182479〉

大学時代に入ると、丸山の読書にも当局の取り締まりの影がみられるようになる。1年次にはモーパッサン『女の一生』の翻訳本と原文を読み比べ、検閲によって削除された箇所探すなど、当局の言論弾圧を潜り抜けるようなことをしている。2年次にはリッケルト『認識の対象』を読み、新カント学派の「価値」概念にも一定の理解を示している。だが、政治的なるものを「ザロモン的」にイメージする丸山にとって、政治はあくまで科学的に捉えるべき対象であった。

先述した読書会では宮地健次郎や平沢道雄らの4人でローザ・ルクセンブルクの『資本蓄積論』『蓄積再論』、ヒルファーディングの『金融資本論』などを、『資本論』を参考にして読みこんだ。読書会を続けていくなかで、ヒルファーディングへの批判を十分に行わないソビエト連邦のアカデミズムに不信をもつに至ったという。

丸山はさらに、新カント派的な価値相対主義の立場に立つ法哲学者ラートブルフや、知識社会学者マンハイムの『イデオロギーとユートピア』などを原書で読み、見識を広げていった。父のすすめで陸羯南をはじめて読んだほか、マックス・ウェーバーやカール・シュミットの政治論などにも手を伸ばした。こうした丸山の専攻にとらわれない学習の成果は、のちに助手論文の執筆に結実することになる。

文学の領域で大学時代の丸山の心を強く掴んだのがロマン・ロランであった。旧制高校的教養主義から手にとった『ベートーヴェンの生涯』に感銘を受け、フランス語の習得を志し、助手時代には念願のフランス語原文で読んでいる。3年の夏休みには松本武四郎の勧めで避暑地に『ジャン・クリストフ』を持参して読書に明け暮れた。ロランのことばは丸山に強い印象を残し、教壇に立った後もたびたび引用句を学生に披露している。たとえば渋谷教育学園理事長の田村哲夫は、1957年の講義で丸山が締めくくりに『ベートーヴェンの生涯』の一節「力の限り善を為せ 何ものにもまして自由を愛せよ たとえ玉座の

(7)論文・執筆記事

寡作だった高校時代と異なり、大学生時代の丸山は数々の文章をものした。たとえば1年次の1月、岡義武の「政治史」講義の課題として、「明治政府の秩禄処分とその影響 ─ 武士階級の階級分化の過程に関する一考察」と題するレポートを提出している。そのために丸山は、講座派マルクス主義の立場から書かれた『日本資本主義発達史講座』(岩波書店、1932~33年)を熟読し、岡からは「立場一貫」という評価を受けた。

〈丸山文庫資料番号350〉

2年次には緑会(東大法学部教官・学生の親睦団体)の懸賞論文への応募をめざし、友人の猪野謙二とともに宮城県刈田郡越河村の寺にこもった。このときの懸賞論文の題は蠟山政道が出題しており、「デモクラシーの危機を論ず」というものだった。ドイツでは丸山の高校3年次にナチスが権力を掌握し、共産主義陣営が人民戦線路線に転じるなど、ファシズムの台頭によるデモクラシーの危機と、それに対するデモクラシー陣営の共闘体制が顕著になった時代だった。蠟山の出題はそうした時代背景を反映したものであった。論文執筆のために、丸山はブライスの『近代民主政治』をはじめ、デモクラシー関係の文献を読みあさった。なかでも読み込んだのがラスキの『危機に立つデモクラシー』と『理論と実際における国家』である。いずれも蠟山の「政治学」講義で紹介されたものだった。結局、2年次には懸賞論文を提出できなかったが、丸山はラスキの多元的国家論を入口に西洋諸国の政治と政治学への理解を深めていった。

3年次には満を持して緑会懸賞論文に応募した。論題は「政治学に於ける国家の概念」、出題者は南原繁だった。丸山の論文は第二席Aに入選し、南原の目に留まることになる。

また、随筆や翻訳にも手を伸ばした。『東大春秋』という雑誌に、山野冬男のペンネームで横田喜三郎・我妻栄・宮沢俊義を批評した「法学部三教授批評」、高眞三郎のペンネームでフェリックス・ハレ「性犯罪の社会的原因」の翻訳を寄稿している。

(8)映画・演劇

帝国大学での勉強の傍ら、映画や観劇趣味はヴァリエーションを増していった。しかし、日本ファシズムの影は丸山の趣味にも忍び寄りつつあった。

大学に進学する頃から丸山は、新劇運動の拠点だった築地小劇場に通いはじめた。多くの法学部学生は官僚になるための試験勉強に忙しく、観劇したのは経済学部や文学部の学生が多かった。先述した読書会のメンバーとはここで知り合った。1年次の11月には新協劇団の『夜明け前』(久保栄演出、村山知義脚色、滝沢修主演)を観て感動し、島崎藤村の原作を徹夜で読み通した。

この築地小劇場は弾圧の舞台でもあった。1936(昭和11)年5月に新協劇団が上演し、東大の各学友会と演劇研究会が後援した『天佑丸』(ハイエルマンス作、久保栄演出、丸山はこの戯曲を観ている)は、漁師と網元が激しく対立する描写を含んでいたため当局の警戒するところとなり、後日研究会の幹部は取り調べを受け、謹慎処分を受けた。

丸山は戦前の築地小劇場を覆っていた雰囲気を次のように回想している。

あの時代の築地というのは、単なる娯楽ではなくて、一つの運動だったと思います……築地は狭いというせいもあって、舞台と観客席の一体感があった。戦後の大劇場ではちょっと望み得ないでしょうね。あの築地の狭い舞台でやったということで意味があったのではないかと思います。

『定本 丸山眞男回顧談』上

また映画では、『会議は踊る』(E・シャレル監督)や『外人部隊』(J・フェデー監督)など洋画を多く観た。

第2章 心の支え ─ 大学時代の加藤周一

(1)1年の浪人生活

加藤が第一高等学校を卒業するのは1939(昭和14)年3月のことである。東京帝国大学医学部に入学するのが1940(昭和15)年4月。ここに1年間の空白がある。この1年について何も書いていないが、加藤は浪人生活を送ったのである。

第一高等学校時代に、加藤は文学に関心を寄せ、『校友会雑誌』の編集にかかわり、同誌や『向陵時報』に数多く寄稿した。そして文学部への進学を希望していた。ところが当時の加藤家の経済状態は、まったく流行らない開業医だった父信一の収入では、余裕がなかった。しかも、東京帝国大学といえども文学部卒業では、就職も当てにできない。将来の家計を心配した母織子は加藤の文学部進学に異を唱え、医学部進学を薦めた。一方、父信一は当時の花形だった工学部進学を勧めた。母織子の薦めに従って、加藤は文学部志望から医学部志望に切り替えた。友人山崎剛太郎は、加藤が文学部に進まないことに驚かされる。加藤は山崎に「文学は文学部に進まなくとも学べるからね」と答えたという。

しかし、文学部進学を希望していた加藤は、医学部進学のための勉強をまったくしていなかった。それでも合格するほど入学試験は甘くなく、東京帝国大学医学部の入学試験に失敗し、浪人生活を余儀なくされた。浪人生活に入っても、加藤は予備校には通わず自宅で勉強した。しかも、受験勉強に励むかたわら文学関係の読書も進め、浪人生活中に採られた『青春ノートⅥ』には「小林秀雄論」「立原道造論」「立原道造論覚書」を綴った。同人誌活動にも関与し、小島信夫らの主宰する『崖』や鈴木亨らの主宰する『山の樹』に寄稿した。同人誌活動に携わったのは、次の入学試験には合格する自信があり、かつ文学活動への情熱止みがたかったからだろう。1940年4月には、首尾よく東京帝国大学医学部への合格を果たした。

(2)医学部での授業

医学部に進学し、内科学、そのなかでも血液学を専攻した。しかし、誰にどのような授業を受けたか、どんな授業に感銘を受けたかについて、加藤はほとんど書き残していない。

わずかに書かれたのは、太田正雄(作家名は木下杢太郎)の皮膚科学講義に出席していたことについてである。太田が使った『皮膚科学講義』という教科書(立命館大学加藤周一文庫所蔵)について『言葉と人間』という著書に言及がある。この講義を何年に受講したかは不詳だが、感銘を受けた講義であったのだろう。「太田正雄における歴史意識の意味が『皮膚科学講義』に、歴史的なわく組のなかでの分類学の方法の検討という形で、あきらかに読みとれる」と評価する。学生のときにこの評価通りに考えたのかどうかは分からないが、何らかの感銘を受けた講義であったことは間違いない。それゆえに、加藤は太田についていくつかの評論を書き、実現しなかったにせよ、太田正雄の評伝を著わす計画をもち、かつ『鷗外・茂吉・杢太郎』を著わすことよって近代日本思想史を辿ろうとしたのである。

もうひとつは卒業の前年に齋藤茂吉の経営する青山脳病院(当時は世田谷区松原にあった)で、研修を受けようとしたことである。しかし、茂吉との面談の様子は描かれるが、齋藤の人となりが中心になり、研修の内容については触れられない。

医学部での講義内容について、これ以外はどこにも書かれてはいない。

(3)仏文研究室への出入り

医学部へ進学したのちも、加藤は文学に対する情熱を失うことはなかった。文学に対する関心は主としてふたつの方向性があった。ひとつはフランス文学に対する関心が拡がったことである。すでに中学校時代に芥川龍之介に傾倒していたことは述べたが、芥川を介してアナトール・フランスを知り、さらにフランス文学の森に分け入る。

もうひとつは日本文学史上のいくつかの歌集を読んだ。すでに『万葉集』は中学時代以来折に触れ読みつづけてきた。さらに藤原定家の『新古今和歌集』『拾遺愚草』、日記『明月記』、西行の『山家集』、『建礼門院右京太夫集』、そして源実朝の『金槐和歌集』を読んだ。なかでも藤原定家と源実朝を好んだ。

ことに定家の和歌は象徴詩といえるものであり、象徴詩に関心をもち、それはフランス文学にも影響を及ぼし、フランスの象徴詩人たち ─ ボードレール、マラルメ、ヴェルレーヌ、ヴァレリーに関心を寄せるのであった。同時にフランス文学を独学ではなく、きちんと学ぼうと考えたはずである。

父信一のかかりつけの患者に東京帝国大学文学部仏文学科の辰野隆がいたことはすでに述べたが、父信一は、加藤が仏文の講義を受けられるかを辰野に打診し、快諾を得た。こうして加藤は文学部仏文研究室に出入りするようになり、講義も受けたのである。

当時の仏文科はそうそうたる陣容を誇り、教授が辰野隆、助教授に渡辺一夫、鈴木信太郎、講師に中島健蔵、助手に森有正、学生には三宅嘉徳、福永武彦、中村真一郎がいた。また英文学の中野好夫や倫理学の吉満義彦も仏文研究室に顔を出していた。このすべての人たちとの交友が始まったのである。

加藤が受講した科目には、辰野の「19世紀文芸思潮」、渡辺の「モリス・セーヴやモンテーニュの講読、鈴木の「マラルメ研究」、中島の「『サロメ』講読」などがある。仏文以外では、吉満義彦の倫理学、神田盾夫の「ギリシア語講読」を受けた。神田は、加藤の大叔父の義兄高木八尺の実弟であり、遠縁に当たる。神田の言動は敢然と反戦を貫いていた。

この頃の加藤は、フランス文学関係の書物を読み漁った。主として第一次大戦後のフランスの作家たち、そして戦間期の《ユーロップ》や《N・R・F》を片端から読んだ、と自らいう。ほぼ鎖国状態にあるなかで、西洋に開いた小さな窓であったに違いない。

仏文研究室の雰囲気は、医学部のそれとは違った。何よりも自由であり、好戦的な言辞も、非戦的な言辞も許され、その言辞を咎められることはなく、他言されることは決してなかった。

諸先生のなかで加藤がもっとも親近感を抱いたのは、渡辺一夫である。渡辺の学問というよりも、むしろその生き方や諷刺の精神を大いに学んだといえる。渡辺は「六隅許六」(ミクロコスムのアナグラム)の名で、加藤の『1946 文学的考察』『ある晴れた日に』の装幀を手掛けるなど、渡辺の晩年まで続いた。

医学部以外の人たちとの交流は仏文研究室だけではなかった。法学部の川島武宜とその弟子の立石芳枝との勉強会にも加藤は参加した。

戦時下に加藤と交流のあった人たちのなかで、戦争反対の意思をはっきりと表明したのは、渡辺と川島のふたりだった。渡辺について渡辺や川島が、「絶えず「狂気」を「狂気」とよび、「時代錯誤」を「時代錯誤」とよびつづけるということがなかったら、果して私が、ながいいくさの間を通して、とにかく正気を保ちつづけることができたかどうか、大いに疑わしい」と加藤は書き残した。渡辺や川島との少数者としての連帯意識をもって、戦時下の孤独を忍んだと思われる。

(4)同人誌活動

加藤は第一高等学校時代に校内誌『校友会雑誌』の編集委員を務め、寄稿したのは『校友会雑誌』や寮内新聞『向陵時報』だった。前述の通り『崖』に寄稿しはじめたのは浪人時代である(「春日抄」39年6月、「窓」39年10月)。また『山の樹』にもカロッサやリルケの翻訳を載せたが(40年1月、同年2月)、これも浪人時代のことである。

大学に入学してから発表した作品はむしろ少なくなり、『崖』や『四季』に発表した「旅行に就いて」、「牧場について」、そして「物象詩集に就いて」がある。『四季』は堀辰雄・三好達治が中心となった同人誌である。

このほかにあまり知られていないが、東京帝国大学医学部昭和十五年会が主宰した『しらゆふ』(漢字表記すれば白木綿)という学生同人誌があり、この同人誌に加藤は3回寄稿した。すなわち「倦怠に就て」、「嘗て一冊の「金槐集」餘白に」、「頌」(ピエル・ルイス論)である。

同人誌に発表した作品を見ると、詩歌あり、小説あり、翻訳あり、評論あり。後年の加藤の活動領域と同じく幅広さをもっている。

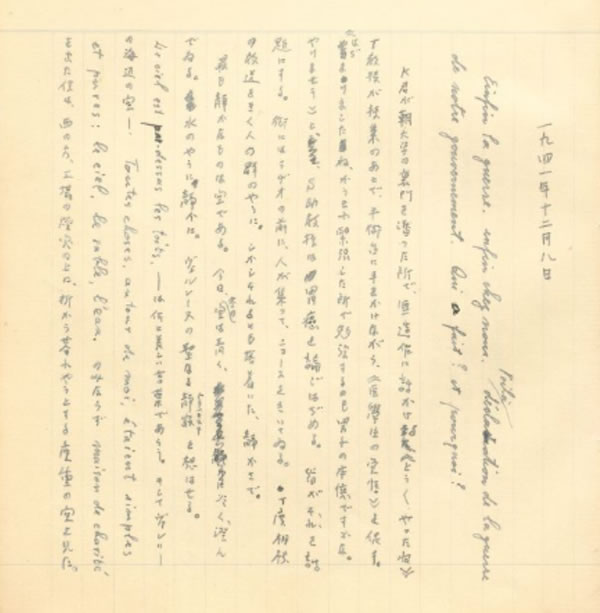

(5)1941年12月8日

太平洋戦争の始まった日、加藤は授業に出た。教授たちは「医学生の覚悟」を促し、「男子の本懐」を説く。しかし、加藤はヴェルレーヌを思い、広重の絵を思い出しつつ、「弾丸や飢えは僕を変えるであらう。勇気の要るのもその時であらう。それまでは如何なるニュースも僕を変えることは決してない。僕は今も晴れた冬の空を、美しい女の足を、又すべて僕の中に想出をよびさますあの甘美な旋律を愛する。présenceとは豊かなものだ」と『青春ノートⅧ』に綴った。

太平洋戦争開戦の日に、「弾丸や飢えが僕を変えるであらう」と恐れた日本人はどれほどいるだろうか。同時に、冬の空の美しさと、女の脚の美しさと、ショパンの音楽の美しさを思った人も少ないだろう。

『羊の歌』「ある晴れた日に」によれば、加藤はこの日、新橋演舞場に文楽の引っ越し公演を見に行ったと綴られる。何を見たのかについては書かれないが「半七さん今頃は……」という科白が引用され『艶容女舞衣 酒屋の段』であったことを示唆する。しかし、講演記録によれば、この日『艶容女舞衣 酒屋の段』は上演されず、翌9日からの公演であった。そして8冊にわたる『青春ノート』には、文楽についての記述は一行も綴られていない。やはりこの日は『青春ノートⅧ』に切符を持っていたことが記され、また実妹の証言に示唆されるように、豊増昇のベートーヴェン・ピアノソナタ演奏会に行ったと思われる(ふたつの公演は同じ時間帯の公演であり、ふたつとも見ることは不可能である)。当時、豊増はベートーヴェンのピアノ協奏曲と奏鳴曲の全曲演奏会を続けていて、12月8日はその最終演奏会の日であった。

(6)マチネ・ポエティク

加藤の青春時代は詩歌によって彩られる。好んで内外の詩集を読み、詩歌を詠んだ。加藤も多くの詩歌を詠み、「藤沢正自選詩集」を編み、『青春ノートⅤ』に挟み込んでいる。「類は友を呼ぶ」、おのずと同好の士が集まり、それぞれの詠んだ詩歌や書いた小説、評論を朗読する会を始めた。1942(昭和17)年秋のことである。同好の士であるから、詩歌の好みも共通し、時代に対する態度もほぼ共通する。フランス文学が好きで、戦争に対しては疑問、もしくは批判的態度をとる人びとの集まりであった。

同好の士は、加藤のほかに、福永武彦、中村真一郎、窪田啓作、原條あき子、白井健三郎、中西哲吉、山崎剛太郎、枝野和夫らである。「マチネ・ポエティク」の命名者については諸説あって、正確にはわからない。

彼らは月に1度、主として加藤の家に集まって、自作の朗読を行なった。同人誌はもたなかったが、おそらく用紙統制が厳しくなっていたからだろう。

彼らがもっとも関心の高かったのは、押韻定型詩である。それはフランス詩歌からの影響でもあり、九鬼周造「日本詩の押韻」に触発されたともいえる。

彼らが詠んだ詩歌は、戦後になって『マチネ・ポエティク詩集』として出版された。しかし、詩壇からは批判され、大きな運動にはならず1950(昭和25)年に終わった。

(7)音楽と能楽

加藤の音楽の出会いは、祖父の蓄音機から流れる歌劇の詠唱と母の奏でる琴の音から始まる。小学生のときに『船頭小唄』や『枯れすすき』といった歌謡を知った。西洋の古典音楽を知るのは第一高等学校時代のことだろう。音楽好きの学友とともに、東京の大きな町にあったいわゆる名曲喫茶で、西洋古典音楽を聴いた。加藤が好きだったのは、ベートーヴェンやショパンといったロマン派の音楽、ことにピアノ曲だった。

実際の演奏会に出かけるようになるのは、大学に入ってからのようである。『青春ノート』には、しばしば演奏会のことが綴られる。加藤が音楽界に出かけて、その感想をノートに記した最初は、レオニード・クロイツァーのピアノ演奏会である。その後、ローゼンストックの指揮する新響の演奏会、草間(安川)加壽子、井口基成、豊増昇といったピアニストたちの演奏会である。ここからも加藤の好みがロマン派のピアノ音楽であったことが分かる。

日本の古典芸能では、すでに高等学校時代に歌舞伎座の一幕見に通ったことは述べた。しかし、能楽は高等学校時代には観ていなかった。能楽を観るきっかけは、中村真一郎の親類で、鉄工所の経営者が、その息子の出征の「壮行会」で、能楽を観ることを加藤に勧めたのであった。加藤はそれ以来、水道橋の能楽堂をはじめとし、都内にいくつかあった能楽堂に通う。こうして梅若万三郎の謡や金剛巌の舞を知って、強い感動を与えられたのである。

能楽を観る習慣は、戦争末期に身に付いたのだが、加藤がしばしば能楽堂に足を運んだのは、能楽の特徴と深くかかわっていたに違いない。能楽のうち「夢幻能」と呼ばれる演目は、「彼岸の世界」と「此岸の世界」とが描かれる。そういう能楽の世界に惹かれたのは、万三郎や巌の芸の高い水準ばかりではなく、加藤が「生きる世界」が「死の世界」と背中合わせに結びついていたという、当時の時代状況と大いに関係しているに違いない。能楽の世界に、自分自身のあり得る可能性を投影させていたからにほかならない。