毎日、猛暑が続き、夜は熱帯夜...。ついつい、冷たいビールが飲みたくなる季節です。

さて、先週、"まつりのあるまち:祇園祭..."のトピックで、祭りを支える地域社会と住民の姿を、得意の?「続きを読む...」で書き記すはずだったのですが、仕事に忙殺されて、まだ続いていません...。

せっかく、このトピックに興味を持って頂いた方もいるので、この今日のブログの原稿を書き上げたら、7月17日の記事にまで遡って、得意の?(もうええか...)「続きを読む...」を編集したいと思います。

もう少しだけ、時間を下さい...。

さて、前置きが長くなりましたが...

7月20日に文部科学省が、「スポーツ立国戦略」の原案を発表しました。2000年にスポーツ振興基本計画が策定されましたが、この基本計画のビジョンは、今年度までの10年間を見越したものでした。

7月20日に文部科学省が、「スポーツ立国戦略」の原案を発表しました。2000年にスポーツ振興基本計画が策定されましたが、この基本計画のビジョンは、今年度までの10年間を見越したものでした。

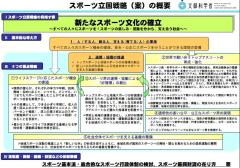

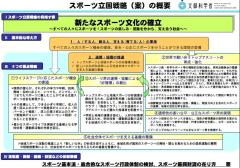

今回のスポーツ立国戦略の原案は、次の10年間に国がどのようなスポーツ振興を図ろうとするのかという、いわば「国の方向性」を示したものといえます。このスポーツ立国戦略は原案であり、発表された7月20日から8月12日まで「熟議」という意見交換の期間に入ります。

戦略案については、以下に示す文部科学省のURLから入手することができますが、公表されている概要については、左上図にあるとおりです。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/07/1295841.htm

文部科学省が"スポーツ立国"という政策を打ち出したのは、今回が初めてではなく、2007年、そうまだ政権が交代する前の自民党政権時代に諮問機関から「スポーツ立国ニッポン」という答申が提出されています。この答申の副題が「国家戦略としてのトップスポーツ」というもので、自民党政権時代には、"競技力強化"に力が注がれようとしていたことがうかがえます。

政権が変われば政策も...ということは、子ども手当や事業仕分け、また高速道路の料金に関する方針などから鑑みても理解できると思いますが、民主党政権になって示された今回のスポーツ立国戦略の内容にも、自民党政権時代に打ち出された内容との違いが見受けられます。

今回の提案は、"スポーツ立国"のために、「1.ライフステージに応じたスポーツ機会の創造」「2.トップアスリートの育成・強化」「3.スポーツ界の連携による"好循環"の創出」「4.公平・公正なスポーツ界の実現」「5.社会全体でスポーツを支える基盤整備」といった5つの重点戦略が掲げられています。

重点戦略とはいうものの、政策の性質上、内容が総花的な感じになっているのは否めないのですが、1997年から一貫して文部科学省が力を注いできた「総合型地域スポーツクラブ」を活用し、スポーツ環境の整備を図って、"生涯スポーツ社会"を実現するということに重点が置かれているように感じ取れます。また今回のスポーツ立国戦略の中では、総合型地域スポーツクラブを基軸に、地域におけるスポーツ活動を、民主党が掲げる"新しい公共"によって実現するという点が強調されています。

総合型地域スポーツクラブとは何か?またこのクラブがどのような役割や期待が寄せられているのか、さらには、提案された内容が本当に国がめざす姿として掲げられている"新しいスポーツ文化の確立"に資するものとなっているのかという点は、また別の機会に改めて考えることにしたいと思います。

国や地方自治体の方向性を示す政策を策定することができるのは、行政組織にしかできません。いわば国や都市の"顔"となるこの政策の策定と意味について、少しだけ考えてみたいと思います。

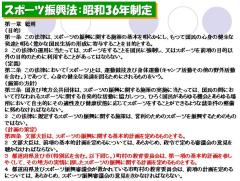

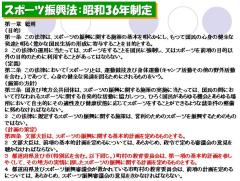

そもそも国や地方自治体のスポーツ政策は、1961年に公布された「スポーツ振興法」によって規定されたものです。左図は、スポーツ振興法の第1条から「計画の策定」が記される第4条までを示したものです。

そもそも国や地方自治体のスポーツ政策は、1961年に公布された「スポーツ振興法」によって規定されたものです。左図は、スポーツ振興法の第1条から「計画の策定」が記される第4条までを示したものです。

第4条第3項には、「都道府県及び市(特別区を含む)町村の教育委員会は、第1項(文部科学大臣は、スポーツの振興に関する基本的計画を定めるものとする)の基本計画を参しゃくして、その地方の実情に即したスポーツの振興に関する計画を定めるものとする」という内容が記されていますが、国ですら、この法律に則って、スポーツ振興計画を策定したのは、この法律が制定されてから40年もの時を経た2000年9月のことです。

それまでは、保健体育審議会の答申を国のスポーツ振興計画として代用し、それに基づいて各自治体で、様々な施策・方策が展開されてきました。

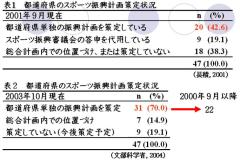

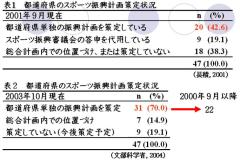

左図に示したものは、以前、論文にまとめた結果なのですが、2000年9月に国が基本計画を策定した以後、1年後に都道府県単独のスポーツ振興計画を策定した自治体は、全体の4割程度であったのが、3年後には7割の自治体が独自のスポーツ振興計画を策定したということがわかります。その後、2006年の段階では、47都道府県中、41の自治体でスポーツ振興計画が策定されるに至りました。

左図に示したものは、以前、論文にまとめた結果なのですが、2000年9月に国が基本計画を策定した以後、1年後に都道府県単独のスポーツ振興計画を策定した自治体は、全体の4割程度であったのが、3年後には7割の自治体が独自のスポーツ振興計画を策定したということがわかります。その後、2006年の段階では、47都道府県中、41の自治体でスポーツ振興計画が策定されるに至りました。

ただ、市町村に目を向けてみると、地域間の格差はありますが、総合計画や教育基本計画の一部でスポーツ振興についてふれられている程度にしか過ぎず、市町村レベルでスポーツ振興計画を策定している地域の方が圧倒的に少ない傾向にあります。

私が15年間住んだ徳島県では、平成の大合併といわれる市町村合併前までは50市町村が存在しましたが、単独のスポーツ振興計画を策定している自治体は、1つしかありませんでした。しかもそれは、2000年に国が策定した以前に策定された計画です。合併後、徳島県の自治体数は半減しましたが、ようやく、最近になって三好市がスポーツ振興計画を策定しようとする動きがあるぐらいで、その他の自治体については、政策の策定に関して、関心が薄いようです。

政策が策定されていないにもかかわらず、スポーツ振興にはある一定の予算が付き、事業が執行されています。これって、おかしくないですか?

政策や方針が決まらないまま事業が執り行われるというのは、本末転倒で、事業は政策目的や目標を達成するための手段でしか過ぎないにもかかわらず、めざす方向が定まらないままその手段を講じられるというのは、違和感を感じてしまいます。政策が策定されないまま事業を実施している自治体の行為そのものを全否定するつもりはありませんが、「スポーツ振興」という方向性は定まっていたとしても、限られた資源は、効果的かつ効率的に向けられるべきというスタンスに立てば、やはり、望ましい状態とはいえないでしょう。

何も地方自治体、とりわけ、スポーツ行政を司る教育委員会をはじめとしたスポーツ振興部局にけんかを売っているようなことがいいたいのではなく、"行政組織にしかできない、また行政組織だからこそできる役割や機能"ということを考えれば、それは、やはり、"政策を策定する"ということに他ならないでしょう。しかもそれは、"まちの未来を切り開く"政策の策定です。

なぜならば、政策は、まちの顔、まちの誇り、つまり、"ホームタウン・プラウド(誇り高きまち・ふるさと)"を醸成し、まちの文化を象徴する存在となるからです。

確かにスポーツ振興法に記されるように、国の基本計画を参酌し、都道府県、市町村というように各自治体が政策の一貫性を担保しつつ、地域の実情に即した政策を策定して、スポーツ振興を進める必要があることは十分認識しています。しかしながら、これほど"地方分権社会"と叫ばれながら、都道府県が掲げる政策は、横並びの発想とも受け取れるような画一的な計画が多いのも事実です。

地方都市におけるスポーツ行政の実情は厳しく、公務員の人員削減や予算カットにともない、専任の担当者が確保できないという地域もたくさんあるようです。日常の煩雑な雑事や仕事に忙殺され...という状況は、理解できますが、やはり、「まちの顔」となる政策の策定とその実現は、行政職員にとって最も高い優先順位が置かれるべき仕事です。

"ビジョンなくして、意味ある事業はなし..."というところでしょうか...。

ただ、単に策定すればいいのかということではなく、策定される政策には、地域住民の想いや願いが託されるべきでしょう。意味ある行為には、行為者の主体性が不可欠です。

"must"ではなく、意思や願望という意味合いを含む"will"で各自治体の政策が策定されることを願ってやみません。

会議の合間を縫って、恵庭近くにある北海道ハイテクアスリートクラブの中村監督にインタビューさせてもらいに【ippo】先生と伺いました。ご存じのように、陸上の女子100m日本記録保持者の福島千里さんを指導されている先生です。屋内の130mの直線走路、トレーニング施設を備えたスポーツ施設には、随所に工夫と最新の機器が備えてありました。お話しの中で興味深かったのが、指導者は指導しすぎてはいけない、というお話しで、指導するときは簡潔に「一言だけ」を話すように心がけているとのこと。教えきるのではなく、選手が考える、創意工夫する余地を残して指導することを意識した考え方です。このインタビュー記事は、日本トレーニング科学会の機関誌『トレーニング科学』の連載「一流コーチに聞く」に掲載予定です。次号もしくは次々号を楽しみしておいて下さい。

会議の合間を縫って、恵庭近くにある北海道ハイテクアスリートクラブの中村監督にインタビューさせてもらいに【ippo】先生と伺いました。ご存じのように、陸上の女子100m日本記録保持者の福島千里さんを指導されている先生です。屋内の130mの直線走路、トレーニング施設を備えたスポーツ施設には、随所に工夫と最新の機器が備えてありました。お話しの中で興味深かったのが、指導者は指導しすぎてはいけない、というお話しで、指導するときは簡潔に「一言だけ」を話すように心がけているとのこと。教えきるのではなく、選手が考える、創意工夫する余地を残して指導することを意識した考え方です。このインタビュー記事は、日本トレーニング科学会の機関誌『トレーニング科学』の連載「一流コーチに聞く」に掲載予定です。次号もしくは次々号を楽しみしておいて下さい。

学会初日の夕食は、【Izumi】先生のご実家で、お母様の手料理をご馳走になりました。桜島の花火が正面にみえる「特別桟敷席」にて、豪華料理に舌鼓をうち、花火を堪能し、贅沢な夜を与えて頂きました。ありがとうございました。

学会初日の夕食は、【Izumi】先生のご実家で、お母様の手料理をご馳走になりました。桜島の花火が正面にみえる「特別桟敷席」にて、豪華料理に舌鼓をうち、花火を堪能し、贅沢な夜を与えて頂きました。ありがとうございました。