急に秋めいてきましたが、

みなさん、いかがお過ごしですか。

昨日と本日は、スポーツ健康科学部でも

AO 入試が執り行われ、たくさんの高校生が、

本学部二期生となるべく、集まって下さいました。

スポーツ健康科学部の一般入試では、

今年、センター試験方式 が導入されます。

11/7 (日) の「秋のオープンキャンパス」を含め、

入試相談会も、各地で行っていますので、

積極的に足を運んで下さいね。

それでは、また。失礼致します。

良い休日を。

敦

2010.10.17

2010.10.16

スポーツをする子どもの顔が輝かないのはなぜ?

スポーツは、何のために、誰のためにあるの?

子どもたちの内面からあふれだす"スポーツ大好き!"という気持ちをどう応援し、勇気づけるの?

そんなことを考えるセミナーの講師として招かれ、今日は、徳島県に行ってきました。

徳島大学に在職していた1年ほど前に、小学校低学年までをターゲットにあて、「運動大好き!身体を動かすの大好き!スポーツ大好き!」という子どもたちを勇気づけ、応援できるようなプログラムがつくれないのか?というコンセプトのもとに、徳島市内の精鋭部隊?を集めて、「キッズインストラクター」という資格のプロデュースしました。

"勇気づける""応援する"というフレーズを目にして、みなさん、ん??という気持ちになった人もいるかもしれません。

それは、これまで子どもたちのスポーツ指導者に関する資格は、「子どもたちに○○を身につけさせる」「子どもたちの○○を養う」、あるいは「子どもたちの○○を育む」ということをプログラムの方向性や目標に置き、養成講習会が開催されてきました。

しかし、よく考えれば、「~身につけさせる」「~を養う」「~を育む」という言葉で終わる文章の主語は、「子ども」ではないですよね。つまり、大人たちがある一定の方向づけをすることが前提で、上記の文意において、子どもたちは、能動的でも、主体的でもなく、客体、つまり、受動的にスポーツとかかわりあうということに示すものでした。

英語の"encourage"や"cheer"という言葉には、子どもたちが主体であり、周りにいる大人たちは、自己決定によって行動する子どもたちを励まし、勇気づけ、応援する存在であるということへの理解を促したいという、この資格をプロデュースする際の我々の"想い"が込められています。つまり、大切なのは、子どもたちが心から"スポーツ大好き!""スポーツがしたい!"という気持ちがあふれ出してくることだと...。それを励まし、勇気づけ、応援するというスタンスで介入するというのが、このプログラムの共通のコンセプトです。

このプログラムは、講義・演習・実習の3つのアプローチを併用し、体験をベースに進められるプログラムです。プログラムのウリは、とにかく、受講生にとって"目からウロコ..."という想いを抱かせることです。つまり、経験の有無を問わず、新しい価値観を受講生の方々にメッセージし、"体験"→"理解"→"分かち合い"→"一般化と再現性"という知のスパイラルを図ろうとするものです。

とにかく、ユニークなプログラムで、精鋭部隊?(笑)の複数の講師陣が講義や演習、また実習を担当するのですが、それぞれのプログラムの一貫性や連動性を大切にするために、プログラム全体を通したファシリテーターが4日間のプログラムをナビゲートし、知のスパイラルを促進します。

とてもいいプログラムで、内容をじっくりとご紹介したいのですが...

また長いブログを作成すると、【忠】先生に、「長いねん!」って、お叱りを受けるので、興味のある方は、徳島県スポーツ振興財団にお問い合わせください。テキストも、大変優れています(笑)。

2010.10.15

キンモクセイの匂いがほのかに香るいい季節になってきました。スポ健では学部1年生の後期に「スポーツ健康科学セミナーⅠ」という授業があります。この授業、スポ健の先生全員の研究内容を紹介しながら、体育教育、スポーツマネジメント、スポーツ心理、スポーツ生理・生化学、バイオメカニクス、トレーニング科学、スポーツ栄養、スポーツ医学などなど体育、スポーツ、健康に関する最新の知識を勉強するコーナーがあります。1年生から専門的な研究内容を勉強するの?難しくない?と思われるかもしれませんが、少しでも最新のスポーツ・健康科学の研究内容や知識に触れることで興味を持ってもらえるいい機会だと思っています。今は全部を理解できなくても2年、3年、4年生と学年が上がるにつれて知識が深まったとき、「あのとき話していたことは、こういうことか!!」となることはとっても大切なことだと勝手に思っています。今週は、【GH】先生(写真)と【Moto】が研究内容について説明しました。

【GH】先生は、低酸素トレーニングを競技力向上のためだけでなく、健康維持・増進にも利用できるかもしれない、という最近のホットな研究内容を説明しました(写真)。【Moto】は競技力向上のためのトレーニングや健康の維持増進の運動効果の個人差に遺伝タイプが関与していて、それを考慮したトレーニングプログラムを開発するために、運動効果の個人差に影響する遺伝タイプを探索する、という研究内容を説明しました。授業後の学生の感想を見ていると、意外に理解していてスポ健の学生のレベルの高さに驚きました!!

by Moto

2010.10.14

チリのサンホセ鉱山の落盤事故が起こって2ヶ月以上経ちました。そして、今日、閉じ込められていた作業員33人が無事に救出されたとのこと。外の光をまた見ることができて本当によかった!と思います。

元気"そう"に姿を現した作業員の映像を見ると、どうして、決して衛生的ではない場所で過ごせたのか、その力に驚かされます。役割を決めて過ごしたという情報は、早い段階で流れてきましたが、それのおかげなのか、カメラ担当がいて自分の姿を映されることを意識したからなのか、普段からそういう現場での作業だったので体がある程度は慣れていたおかげなのか、家族との交信ができたからなのか、地上でみんなが注目し心配してくれているという想いに支えられたのか・・・いろいろ想像しますが、どうだったのでしょうか??

窮地に追い込まれたときに、その人に染み付いた行動パターンが出るといわれます。普段からリーダー的な役割や行動をとっている人は、混乱の状況の中でも的確に人を誘導できるというわけです(例えば、火災等に遭ったときなど)。落盤事故が起きて、リーダーシップを発揮する作業員がいたという話を聞いたときに、それを思い出しました。

アイコアの星たちも、ごく自然に、そのときどきに必要なことを自分なりに判断してふるまえるようになることを願いつつ・・・。

そういう星たちをどう育てるか、その情報を収集するために産業能率大学に出かけてきました。【忠】先生、【智】先生と一緒に。産能大は、私の分野や関連分野ではとても有名な大学・創始者で、一度は直接話しを伺ってみたいところでした。それが実現し、うかがった話の中では、先生方による日ごろからの努力をみせてもらった印象があります。とくに、インターンシップをはじめとして、企業等の開拓、長期的な連携については、建学の精神に則ってかなり力を入れておられました。いつか、どこかで話しをさせていただきます・・・。

【ippo】

←キャンパス内...日が暮れて、湘南海岸は眺められず...

2010.10.13

新しいことを学ぶ、ということは、楽しいことである。

過日の大学院の授業(スポーツ教育実践特論)で、スポーツ教育学の性格について、スポーツ健康科学部の大学院生と、議論した。

その際に、話題となったのが、ドイツのスポ-教育学者ナウル氏が描いたヨーロッパにおける体育概念の広がり、である。(写真上)

10月9日~11日に開催された日本スポーツ教育学会国際大会に、その当の本人が来日して大会に参加し、まさに過日大学院生と議論した内容について、講演をした。

学会では、韓国スポーツ教育学会を代表する方々、台湾スポーツ教育学会を代表する方、カンボジアの体育のキーパーソン、また、体育教師教育について、アメリカの事例の提供を受けたり、と様々な情報を得た。

まさに、新しいことを学ぶ、ということは、大変楽しいと感じだ学会であった。

【 智 】(201009 写真上、ナウル氏による体育概念の広がり、写真下、第30回日本スポーツ教育学会国際大会論文集)

2010.10.12

2010.10.11

前回,ご紹介したように,

写真にあるのは,外国船の出入国も扱う,大桟橋です.興味深いのは,その大桟橋の上をウッドデッキ上にして,市民が景色を楽しんだり,ウォーキング,ジョギングで汗を流したりできるようにしています.興味深いことに,傾斜がつけてあり,離れてみるとくじらの背中のようにも見えます.平地を歩くだけでなく,適度な傾斜は筋への刺激をたかめ,同時に姿勢制御を行うために脳神経系の刺激にもなります.『大さん橋プロジェクト』でできた建造物ですが,この構想に関わった行政の方,市民の方の中に,スポーツ健康科学の知識をお持ちの方がいたかもしれません.我々の学部,研究科で学んだ方は,このようなプロジェクトでも活躍できると認識を新たにしました.

『大さん 橋』の隣に「山下公園」があり,市民の皆さんが休日のひとときを楽しんでいました.景観を守るために,海上ではゴミ集めの漁船がでていました.公園内ではボランティアによる芝生育成がありました.さらに,公園内のローソンは,看板の色も全体に合わせるように,港色を使っていました.

【仁】先生の語るように『ソーシャルキャピタル』を,市民,行政がともに参加のもと高めていることを感じました.

【忠】

2010.10.10

2010.10.09

New as a way of life!

8日金曜日の夜に、帝国ホテル大阪で開催された「サロンドケンジ勉強会」に参加してきました。

この会は、その名の通り、前参議院議員であり、冬季オリンピックの金メダリストでもある荻原健司さんが主宰する勉強会です。

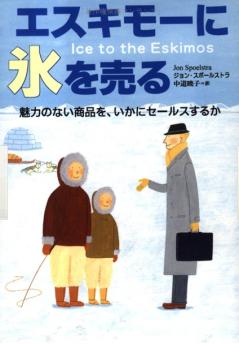

"New as a way of life"というフレーズは、"常に新しいことを!"という意味で、今回の勉強会の講師であったスポーツマーケターの第一人者であるジョン・スポールストラさんが、何度も口にされた言葉です。

スポールストラさんは、スポーツビジネスに携わる人々の多くが手にした「エスキモーに氷を売る:魅力のない商品をいかにセールスするか」という本の著者であり、「ニュージャージー・ネッツ」という、かつてNBAのチームでは、万年最下位で、契約選手の5名が刑務所行きというような、まさに札付きの「最低・最悪」のチームのGMを務められた方です。

スポールストラさんは、スポーツビジネスに携わる人々の多くが手にした「エスキモーに氷を売る:魅力のない商品をいかにセールスするか」という本の著者であり、「ニュージャージー・ネッツ」という、かつてNBAのチームでは、万年最下位で、契約選手の5名が刑務所行きというような、まさに札付きの「最低・最悪」のチームのGMを務められた方です。

スポールストラさんが、このような「最低・最悪」のチームといわれたネッツに招聘され、GMに就任した後、これまで一度も完売したことがなかったチケットを、わずか5年足らずで、ホームゲーム38試合中、36試合を完売にさせるという、まさに「奇跡のマーケティング」を成し遂げてきた人です。

今回のセミナーのテーマは、"チケッティング"、すなわち、チケット販売に関する内容でした。

スポールストラさんは、スポーツビジネスの成否は、「チケッティング」が生命線であるため、全エネルギーをチケット販売に注ぐべきだとお話されました。

スポールストラさんは、チケッティングを考える際に重要なポイントが3つあると主張され...

①すべての試合の価値は同じではない、つまり、すべての試合が同等に扱われるべきではないということを、まず認識すること...

②セールスを特化させること...

③チケット販売を成功させるために、徹底的にチケットセールスの営業マンをトレーニングすること...

ということでした。

お話の中で出てきた事例には、これまでどのチームも当たり前のように行ってきた三つ折りにされてきたチケットをやめて、8ページものカタログ形式にし、友達に語りかけるような優しく、簡単なメッセージでチケット情報を掲載する方式に変えたり、最も人気のある5つのゲームを、イベントの開催やお土産などをセットした1つのパッケージとして販売し、ファンのチケット購買意欲をかきたてるようにしたり、メタボな人たちが多いまちでは、あえて食べ放題プランをウリにし、食べ放題以外のアイスクリームやビールといった有料の商品で売り上げを上げるようにしたり...

とにかく、豊富な実務経験とその成功に裏づけられた数々の事例がお話しされました。

"New as a way of life"...

スポールストラさんは、「常に新しいことに目を向ける!」ということ、そしてそれを実践することの重要性についてお話しされましたが、それはすべて新しいものを生み出せということではなく、これまでスムーズに事が進まなかったことを還流させるように、同じような取り組みでも別の角度から眺めて、視点を変えて取り組むことが重要だとお話しされました。

「エスキモーに氷を売る」、そして「エスキモーが氷を買う時」という2冊の本には、スポールストラさんの過去の取り組みが数多く掲載されています。

スポーツビジネスの実践家をめざす1回生の諸君は、必ず一読を...

2010.10.08

ここ数日、日中は暑く、夜は寒いという日が多いせいか、風邪を引いている人をよくみかけます。健康には気をつけましょう!

先週末の土曜日に、立命館大学で「健康運動指導士登録更新講習会」が行われ、約40名の健康運動指導士が集まり、資格更新のための単位取得の講習会を受講ました。健康運動指導士とは、健康を維持・増進させるためにはどのような運動をすればいいのか?について専門的な知識を有する指導者の資格で、スポ健の学生もこの資格を取ることを目指しています。

この講習会にて、午前中は「平成22年度 健康運動指導士基礎講座」として、スポ健の学部長の田畑先生がお話されました。午後からは「行動変容 健康行動の開始・継続を促すしかけづくり」について、近畿医療福祉大学の堤俊彦先生にお話をいただきました(上写真)。昼休憩のときには、学部長が、インテグレーションコアのRecOスタジオ、MRI室、3階の体力・健康測定機器などのプチ見学ツアーを実施され、充実した施設に大変驚いていらっしゃいました!!(下写真)

受講者の方は様々な職種で、薬剤師さんやスポーツクラブのインストラクターの方、中には立命館生活協同組合の職員の方もいらっしゃいました!それだけ、運動に対する知識を持って健康を維持増進することはいろんな分野で必要だと思わされる1日でした。

by Moto