2010.09.07

2010.09.06

弾丸ツアーならぬ弾丸出張

残暑というよりも、真夏が引き続き続いているような気候です。ブログをお読みの皆さんにおかれましてはくれぐれも体調にはご注意下さい。年齢とともに水分補給が遅れがちになるようですので、その点もご留意下さい。

さて、先週の月曜日は、前回のブログで書きましたように、国士舘大学で「日本バイオメカニクス学会」がありました。月曜日の昼に、一旦自宅に戻り、荷物を詰め替えて、午後に関空へ向かいました。【聡】先生と3泊5日(機中1泊)の弾丸出張に出かけて参りました。訪問先は、アメリカ東部のペンシルバニア州にある、East Stroudsburg Universityでした。関空からサンフランシスコ経由、Newark空港に着くまでに約18時間。空港からホテルまでにさらに2時間。なんやかやと丸一日かけて、現地時間の深夜2時に到着し、その日の朝9時から夜の8時頃までびっしりとミーティングをいたしました。さらに翌日も朝9時から午後3時半ごろまでミーティングを済ませ、車で空港近くのホテルまで2時間かけて移動、翌日早朝6時半の飛行機で日本へ向けて出発。丸一日かけて無事帰国しました。

今回は先方と教学連携についてディスカッションをいたしました。詳細は別の機会にするとして、何故、そんなにバタバタしてまで先方へ行くのか?インターネットあるいはテレビ会議ではだめなのか?と思われそうですが、私の考えは、「やはりだいじなことはface to face でないとダメ」ということになります。また、今回のミーティングを先方へ連絡した際に、なかなか返事がもらえませんでした。出発の3日前になってようやく、会議の日程を記されたAgendaが到着しました。やはり、「直接行く!」という行為に対して先方も「しかるべく準備」をして頂いたようです。おかげで、教学担当の副総長、学部長、学科長ともじっくり打ち合わせができました。今後、今回の打ち合わせを契機に先方と教学提携が練り上げられるように進めていきます。具体化した段階で内容をお知らせします。

話はかわりますが、今日は大事な日程がいくつかあります。とりわけ、【moto】先生が、JSTの研究公募「最先端・次世代研究開発支援プログラム」の一次審査に通過して(自然科学系分野では学園で唯一通過)、本日ヒアリングを受けられます。スポーツ健康科学部にとっても、学園全体にとっても大きな影響をもたらします。全国のすべての研究分野に対して、300件程度しか採択されません。大学の副総長をはじめ多くの先生方にもアドバイスをもらってかなり精度の高い内容にまとめられています。是非、【moto】先生に、皆さんから激励とともにパワーを送っておいて下さい。

【忠】

2010.09.05

高齢者の方のパワーに圧倒されました

いよいよ新学期が始まりましたね。

みなさん、いかがお過ごしですか。

私は、お盆前後から現在まで、

大学近辺の高齢者の方にご協力いただき、

認知機能に関する実験を行っています。

最終的な結果が出るのは、まだまだ先ですが (^ ^;;)

どうなるのか楽しみです。

高齢者の方を対象とした実験は、

今回が初めてだったのですが、

本当に、皆さん、お元気で、

はつらつとされていて、圧倒されました。

私も、「太く・長く」をモットーに

生きていきたいと思います!

それでは、また。失礼致します。

良い休日を

敦

2010.09.04

隙間だらけのスポーツ振興システム...

9月になったというのに、毎日、猛暑日続きで...

日頃、クーラーとビールばかりにお世話になっている私は、こんなに毎日暑いにもかかわらず、体重が順調に?増加し続け...。

この運動不足を解消すべく?今日、BKCを中心に開催される教職員交流会のソフトボール大会とバドミントン教室に参加します!こんなスポーツイベントがあって、本当によかったと...

学生の皆さんは、中学生以降、学校教育機関に所属している限りは、スポーツをしたいときに、スポーツをしやすい環境にいましたが、社会人になると、なかなかそういう機会には恵まれません。何事にも本人のやる気次第!とは思うものの、運動やスポーツにコミットするには、個人的な要因だけでなく、環境的な要因も重要になります。

実際、内閣府が3年に一度、実施している「体力・スポーツに関する世論調査」の2009年の調査結果によれば、20歳以上の男女が1年に1回以上、運動・スポーツ活動を実施したという人は、国民の77.7%に上ります。ただ、週1回以上の定期的な運動・スポーツ活動に取り組んでいる人は、45.3%に留まっています。しかもほんの数年前までは、この割合が40%をなかなか超えませんでした。

じゃぁ、学生は、熱心にスポーツをしているのか?といえば、そうでもありません...。

クーラーとビールに溺れている私もさることながら、クーラーとゲームに溺れている学生諸君は、いませんか?(笑)

いえいえ、ただ、学生がぐうたらだから...という理由だけで、運動・スポーツ参加実施率が下がるのではありません。行き過ぎた指導によるスポーツ障害やバーンアウト(燃え尽き症候群)、加熱しすぎた勝利至上主義など...スポーツ実施率を低下させる原因は様々です。

下の図を見てください。

図は、我々のスポーツライフを形づくる種目と活動場面の関係について示したものです。

ニュースポーツの普及により、我々がスポーツをする際の選択肢は広がる一方で、スポーツに参加する場面は、一般的にファミリースポーツに始まり、スポーツ少年団、小学校、中学校、高等学校、大学といった教育期間内での運動部やサークル、そして企業や地域のクラブやチームに所属する期間によって区切られています。つまり、スポーツに親しむ機会や活動を行う場は、連続性や継続性に対する配慮や仕掛けがなく、活動は一時的かつ分断化されています。

例えば、小学校でスポーツ少年団を始めとした少年スポーツのチームに所属した児童や、中学校で運動部に所属して、初めて「クラブ」に入部した生徒たちは、小学校を卒業するときや中学3年生の秋頃に、個人のスポーツニーズや欲求の度合いとは関係なく、「引退」を余儀なくされます。特に中学生の場合、高校に入学するまでの数ヶ月間のブランクがスポーツ欲求を低下させてしまいます。

少し具体的に考えてみましょう。

中学校で野球部に所属していた生徒が夏の大会が終了し、「くそぉ~!この悔しい想いは、高校で甲子園に行って晴らしてやる!」と意気込んでいても、9月か10月頃に引退した野球部員は、その後、野球やスポーツをする機会に恵まれません。その間に、思春期の中学生は、恋愛、ゲームなど、目移りすることも多いことでしょう。

何よりも!丸坊主だった野球部員でも6ヶ月ほどの時間がたてば、結構、髪も伸び、気に入った髪型になれば...高校に入って、もう一度、丸坊主にして、汗と泥にまみれる...となれば、躊躇する生徒もいることでしょう。

高校に入学し、志ある生徒たちは再び運動部に所属するでしょうが、同様に3年生の秋頃には、再び「引退」を迎えます。概ね中学校の部活動加入率が7割程度もありながら、高校ではその数値は半減し、大学生になれば、さらにその加入率は減少します。

私が以前、勤めていた大学のスポーツ系のサークルは、1週間の内、スポーツ活動をする回数よりもコンパや宴会をする回数の方が多いぐらい?敷居の低いサークルにもかかわらず、メンバーが集まらず、解散の危機に陥っていました。

この様に、我が国の学校を中心としたスポーツ振興システムは、小学校から大学までの学校教育期間内で、活動の継続性を確保するための仕掛けがないため、1つの教育スパンが終われば、クラブから引退し、そして再び活動をしたいものだけが、次のスパンで新たにクラブを入部するという、入部と退部を何度も繰り返すというスポーツから離脱しやすい仕組みになっています。

結果的に、学校教育機関を卒業し、地域でクラブに加入する人たちは、16%程度に留まってしまいます。スポーツが多様化する一方で、スポーツ種目、つまり競技団体や運動部活動間の横のつながりはなく、過密な練習スケジュールや選手の奪い合いなどにより、2種目以上のスポーツを楽しみたい!厳しい練習よりももっと楽しく気軽にスポーツを楽しみたい!など、様々なスポーツニーズを持つ児童や生徒、また学生のニーズを満たしやすいスポーツ振興システムにはなっていません。

この様に、種目と活動スパンが織りなすスポーツライフは、質の悪い反物や呉服と同じで、目がほとんど詰まっていないため、参加者がその隙間からポロポロとこぼれ落ちてしまうような状態が、現在の我が国におけるスポーツ振興システムの現状です。

この様な問題をどの様に解決すべきでしょうか?

ということについては、またいずれか...(すみません...)

私は、いまから運動不足とストレスを解消すべく、ソフトボールとバドミントンに興じます~!

2010.09.03

夏のイベント

まだまだ暑い日が続いていますが、小、中、高校生の皆さんは夏休みが終わり2学期が始まりました。夏休み最後の週末に【真】先生と【Moto】は、大冠高等学校3年生にスポーツ健康科学部で行う予定の実習授業を体験してもらいました。28名の参加で、今回は、超音波装置を使って、骨格筋、皮下脂肪、心臓、血管といったからだの中身を見てみよう!という実習を行いました。みんな、自分の腕やお腹の骨格筋や皮下脂肪の厚さを計り、自分のからだの中身を知ることができた1日だったと思います(写真)。

また、心臓や血管はどのような動きをしているのか、また、トレーニングをしているヒトとしていないヒトではどのように違いがあるのかを勉強しながらも、楽しめたかな?と心配しながらの我々2人は授業していましたが、なかなか好評だったようです!

また、心臓や血管はどのような動きをしているのか、また、トレーニングをしているヒトとしていないヒトではどのように違いがあるのかを勉強しながらも、楽しめたかな?と心配しながらの我々2人は授業していましたが、なかなか好評だったようです!

また、今週土曜日に立命館大学教職員交流会というイベントがあります。【Moto】、【Hassy】先生、【M生】先生、【キム哲】先生、【Koji】先生、【スイーツ】さんの6名体制でスポ健から「自分の健康度を知ろう!」という健康企画を行うことになりました。最後にWii-Fitを使った簡単運動を行ってもらうために今日、みんなで練習したのですが、みんなWii-Fitにハマって夢中に練習していました(写真)。さすがWii!。明日の企画を楽しみにしてもらいたいと思います!!

by Moto

2010.09.02

暑い韓国

韓国心理学会に出かけてきました。

会場のソウル大学はとても広く、1日目は道に迷いながらなんとか会場に着きました。歩き回ったせいで小腹がすき、キャンパス内にあるコンビニ(ファミリーマート)に立ち寄りました。おにぎりでも選ぼうかと思ってみても、何の具が入ったおにぎりかまったく分かりませんでした。罰ゲームか、闇鍋もどきかと思いつつ買ってみたり、ここまで言葉が分からないと、かえって楽しくなるようです。

2日目は、発表が終わった後、韓国出身の先生と合流し韓国の精進料理を紹介してもらいました。あれよ!という間に、テーブルの上は小皿で埋め尽くされていき、最後は乗りきれないので2段重ねにしなければならないほどでした。

3日目は、昼ごはんを食べるために東大門市場まで出かけてみました。地下鉄の乗り換えごと

に乗り間違えて、同じ料金で2倍も3倍も地下鉄を有効活用してきました。。。そのおかげもあってか、各駅ごとに、タッチパネルのナビゲーションが壁にとりつけてあることに気づくことができました(私はまだ日本では見たことがないのですが)。これはとても便利で、道順はもちろん、お店の検索などもできます。地下鉄を待つ間、私の遊び道具になってくれました。

東大門市場は、南大門市場とは違い、ビルの中にお店(問屋)がひしめき合っています。チマチョゴリのお店もこのとおり。このフロアは、チマチョゴリの集積地になっており、賑わっていました(こんなにたくさんのお客がチマチョゴリを注文していることに驚きました)。これだけの数の同業者がいても、デザインが重なっていないのは見事なもので、お互いを意識し競い合い、しっかり差別化しているようでした。その差別化のせいか、流行っているお店とそうでないお店の差も歴然としていました。競争と協同が混在している空間でした。

いろいろな顔をもつソウルのマチでした。

【ippo】

2010.09.01

体育授業研究会奈良大会に参加

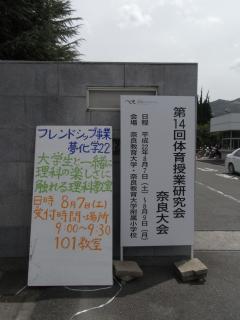

遷都1300年祭が開かれている古都・奈良で、体育授業研究会が開催された。この大会は、夏休み中の8月7日から9日までの3日間、奈良教育大学で行われた。

この大会は、スポーツ教育学、体育科教育学を学ぶ大学教員、学部生、大学院生、現職の教員が集い、シンポジウム、研究報告、実技による研修会等が多彩に行われている。

学部生や大学院生の参加も多い。例えば、筑波大学、日本体育大学、早稲田大学、愛媛大学、香川大学、奈良教育大学、信州大学、横浜桐蔭大学、びわこ成蹊スポーツ大学、京都教育大学,等々。

また、シンポジウムも大変熱気がみなぎっている。大講義室が満員であった。

実技研修会も大変楽しい。写真は、その一コマ。我がスポ健からも、Y君、H君が参加した。

H君は、張り切りすぎてめがねを落とし、一緒に運動している人達に踏まれて、フレームが割れた。勉強するには、いろいろとお金がかかるね。

ともあれ、他大学の学生・院生・先生といろいろとディスカッションをして、力を付けていって欲しいと願っています。

【 智 】(201008-09 写真は体育授業研究会奈良大会)

2010.08.31

乾物の力。

<RecO 便り20>

毎日の猛暑で忘れていましたが、RecO便りも今回で20回目! そして8月も今日で終わり。早いものです。でも暑さはまだまだ今週も続きそうですね。

2010.08.30

学会発表第1号!

8月28日から30日まで、第21回日本バイオメカニクス学会が、世田谷の国士舘大学で開催されました。スポーツ健康科学部の吉岡先生は、教育講演の講師(コンピュータシミュレーションの応用事例)、一般発表ならびに座長と、大活躍でした。

(左:ポスター会場の様子、 右:発表中の橋本君)

この学会で、大学院スポーツ健康科学研究科(応用スポーツ領域)院生の橋本君が、学会発表デビューをしました。スポーツ健康科学研究科の院生として、記念すべき学会発表第1号となりました。発表したタイトルは、『ゴルフスイングにおける回転軸の定量化:学生ゴルファーの事例研究』で、右手首の軌跡をもとに回転軸を計算し、上級者は初・中級者と違って、その回転軸の角度をインパクト時に上手くコントロールして、スウィングの安定性につなげている、ことを発表しました。参加者からの反応も良く、多くの質問も受けていました。その中で新しいアイデア、次の研究へのテーマへのきっかけも得たことでしょう。

右:栗原助手

橋本君にとって、学会に参加すること自体が初めてで、かつ大勢の前での発表で、相当なストレスがかかっていたはずです。この分野の学会発表するために

は、研究データを集め、解析し、論理的、客観的に説明することが求められます。一朝一夕でできません。いずれにしても、一期生の院生の殆どはこれから初めての学会発表、論文発表を行っていくでしょう。締めきり間際にならないと動き始めないのが人の常ですが、初めての学会発表では、事前に研究室あるいは研究科全体の中で発表練習が繰り返せるように、早め早めの準備が必要です。そのためには、熟練している先生方の経験と知恵を日頃から十二分に引き出して活用することが良いでしょう。

下の写真は、橋本君の発表のあとに学会会場の近くで仲間たちと懇親会を行ったあとの写真です。学会参加の楽しみは、同じ分野での研究仲間ができることです。時には

切磋琢磨するべき相手ですが、同じ分野を極めるための同好の士です。大いに議論した後の懇談・懇親会は格別です。自分の世界を広げる意味でも多くの研究仲間とのふれあいは大切で、そのためには学会・研究会に参加する必要があります。

スポーツ健康科学研究科の院生が多くの学会、研究会で活発に議論し、『主役』のように活躍する日も遠くないと確信しています。

【忠】

2010.08.29

大学院スポーツ健康科学部研究科、九月入試迫る!

八月も終わりというのに、

暑い日が続いていますが、

みなさん、いかがお過ごしですか。

現在、大学院 スポーツ健康科学研究科 では、

九月実施入学試験の締め切りが迫っています。

現在、スポーツ健康科学部研究科では、

26名の院生が在籍し、三つの領域で

専門的な研究を行っています。

スポーツ健康科学分野の最先端機器・施設を用いて、

研究を行いたいと希望する人は、是非、受験して下さい!

ご質問がある場合や、ご不明な点については、

スポーツ健康科学部事務室 まで、

お問い合わせ下さい。

それでは、また。失礼致します。

良い休日を

敦