2010.06.29

2010.06.28

栄養調理実習室「RecO STUDIO」グランドオープンセミナー

既にご存じと思いますが、スポーツ健康科学部には、他大学の同系統の学部にはない栄養調理実習室があります。【ab】先生の「RecOだより」にありますように、この「RecO STUDIO」は、本学部のコンセプトである「理論と実践」を通じた学びを実現するとともに、日常の中で「ホッと」する空間も提供してくれます。ですので、学生、院生、教職員もいつも吸い込まれてしまいます。

この施設の実現には、本学だけでなく多くの皆さんの知恵とご協力を頂きました。特に大阪ガス株式会社の皆さんには多大なるご支援を頂きました。今回のグラウンドオープニングセミナーも共同で開催させて頂きました。芝田室長、橋本さんを中心に本当にきめ細かくプランニング、準備、設営にあたって頂きました。心よりお礼申し上げます。また、その準備の過程でも多くの気づきと学びを学生のみならず教職員にも提供して頂きました。「企業

この施設の実現には、本学だけでなく多くの皆さんの知恵とご協力を頂きました。特に大阪ガス株式会社の皆さんには多大なるご支援を頂きました。今回のグラウンドオープニングセミナーも共同で開催させて頂きました。芝田室長、橋本さんを中心に本当にきめ細かくプランニング、準備、設営にあたって頂きました。心よりお礼申し上げます。また、その準備の過程でも多くの気づきと学びを学生のみならず教職員にも提供して頂きました。「企業 に学ぶ」ことを教えて頂きました。これも我々の教学のコンセプトであります。

に学ぶ」ことを教えて頂きました。これも我々の教学のコンセプトであります。

今回1回目のセミナーでは、ジュニアアスリートの『食』をテーマに、本学の【ab】先生、大阪ガスの安賀先生の講義がありました。【ab】先生の話は、「RecOだより」にゆずるとして、安賀先生のお話の中で興味深いところをご紹介します。

人類は「火」の発見から急速に脳が発達したようです。それまで、生で肉などを食していた時は、噛みちぎって飲み下していたのが、「火」による調理により、噛むことでより味わい深く美味しくなったため、よく脳が発達した、といわれているようです。噛むという刺激は重要なようです。その噛む効果として、「卑弥呼の歯がいーぜ!」と覚えると良いようです。

ひ・・・肥満の防止

み・・・味覚の発達

こ・・・言語(発音)の発達

の・・・脳の発達

は・・・歯の病気の予防

が・・・ガンの予防

い・・・胃腸快調

ぜ・・・全力投球(全身の活力を生む)

是非、覚えて実践下さい。早食いの私も意識してみようという気になりました。

今回のセミナーでは、先着30名の皆さんが実際の食事をたべる場面もありました。大阪ガスのクッキング教室を担当されている先生とスタッフによる素敵な料理を解説つきで食べられる「味わい深い企画」もありました。秋にも第2回目が計画されているようですので、是非、HPをまめにチェックしてもらいご参加下さい。

全体の参加者は約180名でした。中には、スポーツ健康科学部一期生の保護者の方、来年の受験を考えている高校生、クラブ活動中の高校生などおられました。今回のセミナーが実践に役立つものに「消化して」もらえると嬉しいです。

RecO STUDIOの主である【ab】先生には、今後とも大阪ガスさんと連携して素敵な企画を考えてもらいましょう。

【忠】

P.S. ちなみに、火曜日の【智】先生が紹介されますが、【ab】先生は素晴らしい賞もこの度受賞されています。【ippo】先生からプレゼント秘話、【Jin】先生からお祝いの話が出るかもしれません。いずれにしても今後とも【ab】先生ならびにRecO STUDIOの活躍に目が離せません!

2010.06.27

キャンパス風景

みなさん、いかがお過ごしですか。

スポーツ健康科学部のある

びわこ・くさつキャンパスでは、

梅雨らしく、紫陽花がキレイに咲いています。

また、キャンパスの至る所に、

"SPORTS" のポスターが貼られています。

(電車の中吊り広告で、見た人も多いかも)

このポスターは、毎月、Ritsumeikan の

R の入っている単語が標語となっています。

(4月は、"START"、5月は、"SPIRIT"でした)

来月は、何になるのでしょうね?

ぜひ、7/31・8/1 のオープンキャンパスで、

確認して下さいね。

それでは、また。失礼致します。

良い休日を。

敦

追伸:

先日、デンマークに学会出張に行っていた

木村 哲也 先生から頂いた写真です。

2010.06.26

社会的アイデンティティ:個人と集団の距離感

皆さんは、W杯サッカーの日本対デンマーク戦を見たでしょうか?

普段は、熟睡している人も、この時ばかりは眠い目をこすりながら、テレビに釘付けだったことでしょう。昨日の【MOTO】先生たちが学会で訪れているトルコでも、日本戦が注目されているようでしたが、トルコは、親日で有名な国です。それは、和歌山で起きたある出来事と、教育のなせる技なのですが、その話については、またいずれ...(笑)。

日本中の人々が注目する世紀の一戦、その視聴率は、半端なものではありませんでした!

日本中の人々が注目する世紀の一戦、その視聴率は、半端なものではありませんでした!

試合開始時間が日本時間の深夜3時30分だったにもかかわらず、この試合をテレビ中継した日本テレビの3時から5時までの平均視聴率は、ビデオリサーチ社の調べによれば、関東地区で30.5%!しかも瞬間最高視聴率は、同地区で41.3%にも上ったとテレビや新聞で報じられました。

さらに、その時間帯の各テレビ局の視聴率を100%に換算した視聴占有率は、85.4%という驚異的な数字が示されました。つまり、その時間帯にテレビをみていた8割以上の人が日本対デンマーク戦を視聴していたことになります。

W杯大会前の強化試合で得点すら挙げられず、4連敗した時は、正直、多くの人々が日本代表チームがここまで健闘するとは、思っていなかったことでしょう。今日のスポーツ新聞のみならず、一般紙の社説にも日本代表チームの健闘を称えるとともに、本戦が始まる前のチーム状態を勘案し、「さすがにここまでやるとは...」というトーンで記事を掲載していました。

「岡ちゃん、やめろ!」「なぜ、俊輔を使わない?」、サッカー好きの学生が本戦前にああだこうだと話をしていました。また「本田のワントップならば、試合を見ない!」と吐き捨てるようにコメントしていた元日本代表選手の重鎮も本田選手の活躍には、さすがに感服していることでしょう。

ある報道番組では、日本代表チームの戦いぶりに一喜一憂する姿と、政権交代を果たした民主党政権に大きな期待を寄せ、70%を超える内閣支持率から20%にまで落ち込んだ国民の一喜一憂する姿を重ね合わせて、日本国民の心理的特徴を解説していました。

先週のブログで、"アイデンティティ(identity)"についてふれましたが、国民が一喜一憂する心理状態は、"社会的アイデンティティ理論(social identity theory)"で解釈することができます。

心理学の分野では、"社会的アイデンティティ理論(social identity theory)"という集団と個人との関係を紐解く理論があります(詳しくは、ippo先生に聞いてください!)。これは、自分が所属する集団(内集団:ingroup)とそれ以外の集団(外集団:outgroup)とを峻別し、内集団を肯定的に評価するとともに、そこに所属する自己評価も高めようとする傾向を示すものです。

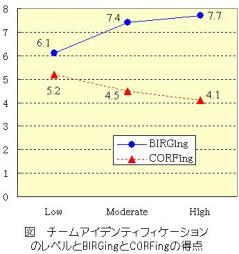

Cialdiniら(1976)がこのような人間の心理状態を、"BIRGing"と"CORFing"という2つの特性で示しました。

BIRGing(basking in reflected glory)とは、高い評価を受けている個人と集団と自己との結びつきを強調することによって、自己評価や他者からの評価を高めようとする方策のことを指します。

CORFing(cutting off reflected failure)とは、低い評価を受けている個人や集団との結びつきがないことを強調することによって、自己評価の保護や他者からの低い評価を避けようとする方策のことを指します。

図に示したものは、この理論をスポーツファンの心理に適応したWannとBranscombe(1990)の先駆的研究の結果です。縦軸は、BIRGing(試合に勝ったときに、チームとの結びつきを強めようとする態度)の得点と、CORFing(試合に負けたときに、チームとの結びつきを弱めようとする態度)の得点が示され、横軸には、チームに対する帰属意識や忠誠心を示す"アイデンティフィケーション(identification)"のレベルが示されています。

図に示したものは、この理論をスポーツファンの心理に適応したWannとBranscombe(1990)の先駆的研究の結果です。縦軸は、BIRGing(試合に勝ったときに、チームとの結びつきを強めようとする態度)の得点と、CORFing(試合に負けたときに、チームとの結びつきを弱めようとする態度)の得点が示され、横軸には、チームに対する帰属意識や忠誠心を示す"アイデンティフィケーション(identification)"のレベルが示されています。

結果が示すとおり、アイデンティフィケーションのレベルが高いほど、勝ったときにチームとの結びつきを強めようとする態度が高まっていることがわかります。またアイデンティフィケーションのレベルが高ければ、負けたとしてもチームとの結びつきを弱めようとはしないということがわかります。

阪神タイガースのファンは、肝っ玉が据わっているというか(笑)、どのチームのファンよりも勝ち負けに一喜一憂するものの、CORFingの得点がほとんど高くなりません。実際、野村さんがタイガースの監督をしていた時、Aクラスにすら上がれませんでしたが、その時ですら、若干、観客動員数が落ちましたが、タイガースファンは、ほとんど甲子園球場から離れていきませんでした。

"負けることもセットでタイガースファン"ということを、以前、私の知人が話していましたが、全てのファンがそうであるとはいいませんが、タイガースファンの多くが、高いレベルでアイデンティフィケーションを抱く、つまりファンがチームと結びついているのでしょう。

そのように考えれば、個人の組織に対するアイデンティフィケーションをいかに高めるかが組織マネジメントにおいて、重要となります。岡田ジャパンの選手や岡田監督自身も試合に出場する選手だけではなく、控え選手を含めた全員が"チーム一丸"となって...という言葉をインタビューなどで盛んに繰り返しています。

選手の起用をはじめ、技術や戦術が試合の勝敗の鍵を握るスポーツにおいて、「チームワークで勝つ」というのは、ナンセンスなように思えるかもしれませんが、フランスチームの予選リーグ敗退という状況を考えれば、チームワークが勝敗と無関係とはいえないことでしょう。

フォーメーションやポジション、選手起用をめぐって、岡田ジャパンは、W杯前に揺れ動きましたが、"雨降って地固まる"という言葉があるように、試合に出場する選手も控え選手もチームという組織の中での自らの立ち位置や役割、また責任を果たし、組織が個人の目標ではなく、組織の目標に向かって有機的に機能しているのではないでしょうか...。

それを象徴する行動として、本田選手がカメルーン戦で得点を決めた際に、真っ先に控え選手がいるベンチに向かい、喜びを分かち合ったり、また控えに甘んじているファンタジスタ中村俊輔選手も給水や出場選手への声かけなどに献身的に取り組んだりしている様子が、テレビで映し出されています。

社会的アイデンティティ理論の話題から、少し横道にそれましたが、個人の組織に対するアイデンティフィケーションを高めることは容易なことではありません。現在の企業経営がそうであるように、不況下においては、組織の成長を"温かく見守る"というような発想はありません。長期的な戦略やビジョンよりも、むしろ、目の前の成果や収益に強い関心が払われます。

スポーツ界も例外ではありません。シーズン途中で監督が更迭されることは、珍しいことではありません。"期間限定"の岡田ジャパンも、日本サッカーが新しい扉を開くためのきっかけづくりではなく、W杯で結果を残すということの方が圧倒的に求められています。

日韓共同開催の2002年W杯を記念して、神戸で開催されたシンポジウムでパネリストとして岡田監督と同席させてもらったことがあるのですが、岡田監督は、誠実だけでなく、ユーモアもあり、そして大変繊細な方であったという印象が強く残っています。W杯本戦の前には、厳しい立場にも立たされましたが、韓国が決勝トーナメントが始まって早々にウルグアイに敗れ、南アフリカを去った今(あれ?これって、日曜日の深夜の話??)、アジア代表の岡田ジャパンが世界の強豪国を相手に決勝トーナメントで旋風を巻き起こしてくれることを願ってやみません。

がんばれニッポン!

2010.06.25

日本 vs. デンマーク in トルコ

今週、火曜日から【聡】先生、【真】先生、【Moto】の3名は、ヨーロッパスポーツ科学会(ECSS)に参加し、研究発表するためにトルコのアンタルヤまできています(一番下の写真)。

昨日は、日本 vs. デンマーク戦が日本時間で朝方3:30~キックオフですが、トルコでは時差のため21:30~キックオフでした。トルコでも日本戦はとても注目をあびていました!いろんな国の人と、日本戦を応援しましたが(写真)、本田と遠藤のすばらしいフリーキックでの勝利!すごいぞ、日本!

さて、日本戦の前哨戦?として、【聡】先生の研究発表がありました(写真)。高齢者の方に12週間、週2日のセラバンド運動を実施したところ、トレーニング前後の筋量の変化率が増大したという研究成果を発表しました。日本語のように英語をしゃべる【聡】先生の発表を多くの外国の人たちが聞きに来ていました。ヨーロッパでも【聡】先生の発表は、大好評でした!!

本日25日のトルコ時間の午後、【真】先生、【Moto】の発表がありますので、頑張ってきます!!

by Moto

2010.06.24

学会発足の記念日

水曜日の2時限目、「スポーツ健康科学会 設立総会」が開かれました。

この学部・研究科で行われることすべてが初で、すべてが記念になります。そして、基礎演習の各クラスからの代表(学会委員)を中心に、このあいコアの星さんたちや教職員みんなで創り上げていく活動の場です。最初、「学会」設立と聞いたときは、私たちが普段使っている、研究発表等の場の「学会」かと思って、どういうことになるんだろう?大そうなことが始まる!?と思っていました。が、違ったようです。

そろそろ大学生活にも慣れてきたあいコアの星さん。この学部・研究科に入る動機はどうであれ、Happyな大学生活にするには、この大学・学部・研究科に、自分の居場所(役割や存在感、人に必要とされている感覚)をつくり出すことです。

そろそろ大学生活にも慣れてきたあいコアの星さん。この学部・研究科に入る動機はどうであれ、Happyな大学生活にするには、この大学・学部・研究科に、自分の居場所(役割や存在感、人に必要とされている感覚)をつくり出すことです。

ただ、そもそも、なぜ人は集団に所属したがるのか?どうやって集団を選ぶのか?こういう話は、社会心理学が大好きなトピックです。

単純に言うと、人には、所属し愛情を受けたい、そしてより価値ある自分でありたいという欲求がある、そして誰もが、できるだけ"よりよい"自分でありたいと願っている、ということです。自分ひとりの力に加えて、周囲の力も上手に借りながら、自分の魅力や価値をより一層高めようとしているのです。

それなので、就職先の企業選びにもみんな熱心になるし、まずは名の通った大手企業に行こうとしたがります。このことは、【Jin】先生のブログ(6月19日へどうぞ・・・続きを読むもクリック!)にあった「アイデンティティの確立」にもつながっています。逆を言えば、自分にとって価値ある集団に所属できなかったとき、人のココロは、しばらくの間、波浪警報が出るくらい大きく波打っているはずです。

この学会が、あいコアの星さんにとって、自分の居場所をつくり出して、やっぱりこの学部・研究科でよかった、この仲間と一緒になれてよかったと一体感を味わえる場・機会になるといいなぁと思った日でした。【ippo】

2010.06.23

大学院生への期待

スポーツ健康マネジメント領域には、9人の大学院生がいる。

前にも書いたが、なかなか味がある。

この人達は立命館大学スポーツ健康科学研究科の1期生。

教職員の全てが、大切にしたいと思っている1期生。

1期生のよいところは、やろうと思うことにチャレンジできること。

これは、とても大切なこと。

上級生に縛られず、よし、やるぞと思えば、教職員は、たいてい、よしやってみるか、となる。

1期生の悪いところは、強いて言えば手本がないこと。

(といっても手本がないこと=悪いところとはならないけれど...)

このことに、気づく人は少ない。

1期生は、自分の今までの経験(=自分の殻)から物事を判断してしまう。

それを高めてくれる先輩がいない。

1期生の多くは、自分の殻に気づかない。

そして、つい、自分の殻から、もうだめ、と思って、殻を破ろうとする自分の伸びゆく芽を、自分自身で潰してしまう。

みんなで励まし合って、自分の限界を徹底的に乗り越えたい。

【 智 】(写真は、スポーツ健康マネジメント演習Iの様子)

2010.06.22

着々と、確実に。

2010.06.21

廣瀬君の結婚式

6月19日の土曜日に,以前に理工リサーチオフィースに勤めていた廣瀬充重君の結婚式と披露宴に招待されたので参列してきました.場所は京都・金閣寺そばの「しょうざん」で,青葉と苔がきれいに初夏を飾ってくれる落ち着いた雰囲気の場所です.

廣瀬君は,現在,在日フランス大使館の企業振興部に勤務しています.立命館大学理工リサーチに勤務しているときも,国際リエゾン推進に取り組んできており,海外の大手企業との橋渡しに大きく貢献してきました.そのときに,仕事を一緒にしたおかげで今回招待を受けました.

もちろん,フランス語,英語も堪能で,かつ仕事ぶりは着実,かつ堅実です.ともに働いていたときからいつも感心させられ,年若い彼に学ぶことも多々ありました.グローバルな視野とともに,日本の良き礼節もしっかり持っており,披露宴でのご家族,ご親族そして友人の皆様の雰囲気をみて,彼の人となりと人格の育成の一端を垣間見ることができました.多くの愛情としっかりとした絆を受けてきたと感じました.

披露宴では,主賓のオリベイラ所長がフランス語でのスピーチ(日本語通訳あり),乾杯の音頭をとられた京都外大の恩師の先生もフランス語と日本語での挨拶,というように国際色豊かな雰囲気でした.私も挨拶を頼まれましたが,フランス語は,「ボンジュール!」のみでした.あとは日本語でしたが,廣瀬君とのこれまでの思い出,彼の頑張り,素晴らしい人柄がよぎり胸を詰まらせながらでしたので,いつもとは違うスピーチとなってしまいました.いずれにしても廣瀬君と吉子さんの素晴らしい結婚式と披露宴に参加することができました.二人から幸せのお裾分けを頂きましたので,このブログをお読みの皆さんにもお分けしたいと思います.

今後,我々の学部,研究科から廣瀬君のように国際的に活躍する人材も多く輩出されるでしょう.グローバルマインドとともに,日本の良さも合わせ持ち,スポーツ健康科学の分野を広げる卒業生の活躍が楽しみです.

【忠】

2010.06.20

大学院の アカデミックプレゼンテーション

本格的な梅雨模様となってきましたが、

みなさん、いかがお過ごしですか?

先週の火曜日、私が担当している大学院講義

「アカデミックプレゼンテーション I 」の

大学院生が、ポスター発表に挑戦しました。

学会での研究発表は、口頭発表とポスター発表の

二つの形式があるのですが、私の授業 では、

英語で、ポスター発表を出来る

ようになるというのが、目標です。

今回は、先行研究をポスター発表にしたのですが、

受講生は、英語で、研究の内容を説明し、

隆文先生を始め、様々な先生からの質問に

何とか答えていたので、担当者として、

ホッとしました (^ ^)

(参加して下さった先生方、ありがとうございました!)

彼らが、近い将来、様々な学会で

活躍してくれることを、願っています。

それでは、また。失礼致します。

良い休日を。

敦