ところで、本を読んで、なるほど、と思ったのは、

2012.09.25

教育と学び

ところで、本を読んで、なるほど、と思ったのは、

[ 2025年12月 ] の記事一覧

2012.09.25

2012.09.24

先週の水曜日からアメリカに出かけていました。日曜日に戻るまで3泊5日の短い期間でしたが、2つの大学(Eastern Kentucky UniversityとNorth Dakota State University)を回ってきました。2つともExercise ScienceとAthletic Trainingの学科もしくはプログラムを持っており、今後の交流(研究、インターンシップ、学生交流プログラムなど)を考えて訪問してきました。良好な話し合いができました。

Eastern Kentucky Universityでは、教え子の松野君(NATA公認のアスレティックトレーナー、何度か帰国のたびにスポーツ健康科学部の学部生へ話をしてくれています)が、ここの修士課程の2回生にいて、Graduate Assistant (GA)として働いていました。GAとは大学院生が助手として働くことで、奨学金を得る制度です。場合によっては授業料も減免されます。現在は、フットボールのアスレティックトレーナーとしてフィールドに立つとともに、Athletic Training学科の学部生の指導にもあたっています。学部生にしっかりと指示を与えたときに、彼ら/彼女らが、"Yes, sir!"と松野君に返事しているのをみて、教え子が教える立場になって少し貫禄をつけたのを非常に嬉しく感じました。

North Dakota State Universityでは、GAとして働いている博士課程3回生の岡松君に施設などを案内してもらいました。ノースダコタは、10月には雪が降りはじめ、真冬は零下15度前後まで冷え込むようです。そのせいなのか、フットボールスタジアムはドーム(2万人収容)でした。岡松君もGAとしての実績は長く、現在では授業も担当しています。

GAは奨学金がでることに加えて、授業ならびに実習で教えるという教授経験を積めることも大きなメリットです。そのため一定の枠をめぐって競争となります。将来、立命館大学スポーツ健康科学部・大学院スポーツ健康科学研究科をでて、海外でGAとして修行を積み、グローバルな研究者、実践家が出現するのを心待ちにしています。

<<今週のちょっと、もっと、ほっとな話>>

日本トレーニング科学会の演題申し込みの締め切り日が、1週間延長されました。今週の金曜日、9月28日までです。追い込みをかけている院生の皆さん、もう一踏ん張りで出せそうなら頑張ってください。

http://www.ic.fc.ritsumei.ac.jp/trainingscience2012/

【忠】

2012.09.23

先週半ば、吉野熊野国立公園"日本百名山"で有名な大台ヶ原へトレッキングに行ってきました。大台ヶ原のある紀伊山地は、200万年前頃から現在にかけての新生代第四紀(人類紀とも言われる)に、1,000m以上隆起したとされています。通常、山地の隆起とともに河川などによる侵食作用も激しくなりますが、大台ヶ原は、隆起が激しくなる前に形成されていたなだらかな地形が、まとまって残されている珍しいところです。

また、降水量が年間平均で4800mm(最大は大正9年に記録された8214mm)と、日本でも最大の多雨地帯です。大台ヶ原は紀伊半島の南東に位置しており、熊野灘までわずか20km足らずの距離で、標高差1,500mの斜面を形成しています。台風の時期などには太平洋の湿気をたくさん含んだ風が熊野灘からこの斜面を吹き上げられ、急速に冷やされて雲ができ、大雨を降らせるのです。

たとえ晴れていても冷気を含んだガスが掛かってきて10分もたたないのに晴れていくことはしばしばです。昔に大峰山脈の修験行者達が未開の修行場を求めて東へと流れて行き着いた場所にふさわしい雰囲気をもっていました。

けれども紅葉シーズンの休日などは、様相を一変するようです。昭和36年に有料道路「大台ヶ原ドライブウェイ」が開通し、車で大台ヶ原を訪れることができるようになりました。工事による自然の改変だけでなく、多くの人が来ることによるゴミの投棄や植物の採取・踏み荒らしなどの問題が出ました。現在の当地は東大台と西大台に分けられ、西は基本的に事前の入山申請手続きの必要な「利用調整地区」に指定されています。1日数十名もしくは数グループの立ち入りに制限することによって、自然環境の悪化を食い止めようとしています。東も歩行ルートを制限、歩道表面をある程度整備することによって、大勢の人の立ち入りと自然環境の保護との矛盾を緩和しようとしています。

前日に到着、軽く脚慣らしで翌早朝に日出ヶ岳まで「ご来光」を眺めるべく懐中電灯で出かけました。空は明るく快晴を思わせるのに、遠い眼下の志摩半島は足元にまで巻き上げてくるガスによって真っ白のなかの黒っぽい影模様が消されるような状況でした。前日までの悪天候と週日ということもあって東大台は実に静閑、不整備の登り下りの瓦礫道は通常よりもゴロゴロ道、階段を取り付けてあるところもありましたが結構急こう配のところもあり、5㎞強を4時間ぐらいかけてトレックしました。

昭和34年の伊勢湾台風によってなぎ倒され、枯れ果てた樹木林が回復するのは容易ではないことを肌で感じました(写真上)。また、大蛇嵓(だいじゃぐら、牛石ヶ原の西端から1kmほど離れた東ノ川の谷底に向けて一気に1,000m高度を下げる岩稜のことで、上空から見ると、出刃包丁の歯を上にして西へ向け立てたような鋭い地形になっています)の上にすわり、恐るおそる下を覗き込んでは、昔の修験者が何を考えていたのか、しばし感慨に耽っていました(写真下)。

かつて英国シェフィールドに1年間滞在していた頃(1986~1987年)のことも思い起こされてきました。マンチェスターとの中間ペナイン山脈のなかにあるピーク・ディストリクトや、イングランド北西方面のレイク・ディストリクトに行って初めてトレッキングの面白さに触れました。そのとき同時に、2つの地区が国立公園であるにもかかわらず「ナショナル・トラスト」(ボランティア団体)運動によって、自然保護の活動が主導されてきたことも知りました。活動の目的・意義・内容・資金援助の呼び掛けなどが書かれたパンフとボランティア・ガイドにどこでも多く出会いました。

今回、台地頂上駐車場奥のつつましやかな「ビジター・センター」を真っ先に訪れました。その際に、英国滞在時に行く先々で度々「寄付」したことを思い出し、大台ケ原では1コインずつですが何回か志をあらわしてきました。

京都や奈良、滋賀の歴史旧跡を巡るウォーキングも良いものですが、少し街を外れ自然の厳しさにちょっと触れる、自然観察学習を含んだ山歩きもまた格別だ、と再認識させてくれた今回の大台ケ原行でした。

【善】

2012.09.22

2012.09.21

先週は北海道でのアイスホッケー部の合宿に参加し、1日おいて東京ビッグサイト(国際会議場)での研修会と慌ただしい1週間でした。後者への参加は、今年度いっぱいで期限が切れる臨床発達心理士の資格更新の為のポイント稼ぎといった切実な問題があり、丸々2日間冷房の効いた所で受講していたせいか、今週はやや風邪気味となってしまいました(or歳甲斐もなく知恵熱?)。

第1日目は高機能自閉症、アスペルガー障害、特に思春期・青年期における現状と問題が取り上げられ、知的水準の高さ(有名大学卒)に比較して明らかに対人関係に障害を持ち、学校、職場でトラブルを起こし社会参加から挫折したアスペルガー障害の青年の事例報告と、早期からの基本的な対人関係スキルの学習機会の必要性と体勢作りについて話し合われました。

第2日目は発達の考え方についての部会に出ました。「学校が"力(学力)"を身につける場としか機能してなく、"使う"ことの機会が無いことに様々な問題が発生する原因がある。」「実用に供しない世界の広がりをおもしろいと感じる子は少ないのに、そのことだけが成績に還元されてしまい、多くの子にとっては本当に学ぶことの楽しさを見いだせず、辛い状況にある。」「発達は目標でなく結果である。今、自分の持っている"力"を使う中で次の力がついてくる。すなわち"力"使った結果として発達するし、また、その結果が

自分のためだけでなく、相手が、周りの人が喜んでくれると"うれしい""楽しい"と感じる存在であり、次の"力"に高めてくれる」等々"学び"の本質に関わると思われる議論がなされました。本学部での学びの内容は、「自分の今学び持っている"力"を使う。それが次の力につながる」ことを意図したものであると、その方向性の正しさを確信して帰ってきました。まさに筆者の好きな言葉The great end of life is not knowledge but action.(T.H. Huxley)を想い出しつつ。

蛇足かも知れませんが、発達についての中で「今日できることが明日できなくなる(老人=小生?)」「今日できないが明日できるようになる(青少年)」と、非常にショッキングな発言がありました!(老ブロガー・ハル)

2012.09.20

Hamaです。

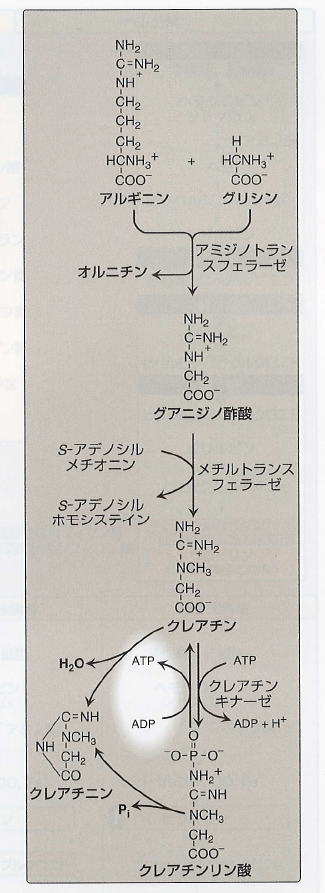

先週、有酸素能を評価するために利用する筋肉内のクレアチンリン酸の

お話をしました。

クレアチンリン酸は、クレアチンという化合物とリン酸が結合した物質です。

クレアチンはグリシンとアルギニンのグアニジノ基とS-アディシルメチオニンの

メチル基から生合成されます。

その後、クレアチンキナーゼという酵素の働きによりアデノシン3リン酸(ATP)

から、リン酸分子を1つ受け取り、クレアチンリン酸が合成されます。

このクレアチンリン酸は、筋肉が収縮する時に必要なATPを再合成する時に、

自分の持っているリン酸1つをアデノシン二リン酸(ADP)に与えます。

また、クレアチンは、運動中に失ったリン酸1つをATPからもらうことにより、

クレアチンリン酸に戻ることが出来るのです。この過程は、有酸素的に

進むのでしたね。

現在では、筋収縮の直接的エネルギー源はATPだということがわかっていますが、

以前には、クレアチンリン酸が、直接的エネルギー源だと考えられていた時代も

あるほどです。

クレアチンリン酸は、モル質量もATPの半分以下なので、細胞内でも

2012.09.19

2012.09.18

2012.09.17

9/11-13 北海道の北翔大学で日本バイオメカニクス学会が開かれました。この時期の北海道にしては珍しく気温が高く、草津と変わらないほどでした。今回の大会は、アジアスポーツバイオメカニクスとの共催でもあり、アジア各地からも大勢の研究者が参加しており、北の大地で国際色豊かな会議となりました。

立命館大学スポーツ健康科学部ならびに大学院スポーツ健康科学研究科からも発表がありました。吉岡先生の「筋力余裕度」の装置開発、評価の検討は、これまで蓄積してきたデータを切れ味よく整理し、論理的かつ非常に分かりやすく、『余裕』をもった発表で会場の評判も非常に高かったです。院生の吉田君の「後方への方向転換走」に関する発表は、十分に準備をしたプレゼン資料を何度も繰り返し練習したことを伺わせる内容で、初めての学会発表とは思えない堂々としたものでした。大塚先生の「スタートダッシュのクリアランス」に関する発表は、フロアーとの白熱した議論となり、しっかりクリアーに回答していました。博士後期課程1回生の治郎丸君も「走速度と骨盤の動き」をポスターで発表しました。

9/14-16は、【GOTO】先生のブログにありますように、岐阜で日本体力医学会が有りました。総勢40名を越える本学部・研究科の教員、院生、学部生が参加しました。ランチョンセミナーを含めて、一般発表にも数多く演題を出していました。中でも若手研究奨励賞に学部3回生の藤江君、大学院博士前期2回生の辻野君が選ばれました。対象者約450名9名が選出された中に2名も入っていました。おかげで「立命館、目立っているね~っ!」と他大学の研究者からも声をかけられました。学部・研究科開設3年目とは思えないほど、学会への活発な参加となっていますが、博士の学年進行に合わせて直線ではなく指数関数的に発表演題が増えるでしょう。

<<今週のちょっと、もっと、ほっとな話>>

今週の金曜日(9/21)は、日本トレーニング科学会の演題申し込みの締め切り日です。今年の12月1-2日にびわこくさつキャンパスで開催します。多くの院生、学部生の参加を楽しみにしています。他大学の研究者、院生、学生との交流できる絶好の機会です。

http://www.ic.fc.ritsumei.ac.jp/trainingscience2012/

【忠】

2012.09.16

ロンドン・オリンピックとパラリンピック競技会が終わり、メダリストや代表選手達のテレビ出演も一段落ついたような感がします。身近な大学スポーツでは、後期開講を待たずして秋のリーグが始まっています。フットボール系競技の代表3つでは、アメリカンフットボールが9月2日の対同志社戦ですでに開始、ラグビーは10月7日の対摂南大学戦にむけて準備中、サッカーは9月16日の対びわこスポーツ大学戦で後期日程を開始します。また関西学生野球もすでに9月1日の対関西学院大戦から秋季リーグを開始しています。他の競技部においても同様な動きかと推察します。

BKCジム2Fの第2アリーナでは、応援団チア・リーダー部のリズミカルでかん高い独特の掛け声、手拍子それに音楽が聞こえてきます。BKCの周囲を少しウォーク・ジョギングすればグリーン・スタジアムの練習フィールドでは、掛け声とともに「ガチッ」というヘルメットのかち合う音が響きます。また、「オウッ」というスクリミッジの反復に取り組むフォワードの気合、唸りも耳に入ります。スポーツ応援・観戦の季節だ、という気にさせられるのは私だけでしょうか。

ロンドン・オリンピックやパラリンピック競技会に代表選手達が共通して賞賛していたことの1つは、「観戦者の応援の仕方」でした。もちろん自国選手の応援の時には特別な場合もありますが、「良いプレイ」には拍手・喝采、「不満な」あるいは「汚いプレイ」にはブーイングを、そして試合の流れ・リズムを考えた「盛り上げる応援」等々が、「勇気づけられた」と選手達の語っていた内容でした。大学スポーツといえば「応援合戦」というように、スポーツに接する「スタイル」をむしろ「不自由に」する「言葉の響きと実際内容」をもっているのではないかと、私はときどき感じます

代表を送り出す母集団の一員として応援する気持ちと、そのスポーツのもつ「独特の面白さ」を味わおうとする考えは、一致する場合もあるし時として相反する場合もあります。フィールドで活動する選手達と気持ちを1つにするという意味で、「スタンドに肩を組んで立ち」「歌と動作で声援を送り続ける」スタイルは、「熱心なサポータ」としての共感を作り上げているように思えます。私には、野球もフットボールも同じようなスタイルに映ります。

けれども他のいくつかの競技では異なった光景が見受けられます。テニスのようなラケット・スポーツでは、プレイ開始のサービスに先立つ「暫しの静寂」が求められます。ラリーの途中に声援や拍手を送る人はいません。同じネットを挟む競技でもバレーボールの場合には「優れた」レシーブやスパイクの出現などに一瞬歓声や拍手が現れますが、応援と観戦の流れを乱すことはなく、違和感はありません。

「共感や、感謝、支持の気持ちをあらわすとき、我々は笑顔で拍手する。」「相手に友好的な信号を送ろうとするとき、知らず知らずのうちに声を高くする。」 動物行動学や人間比較行動学の知見から、小林は上のように拍手や歓声の意味を説明しています(小林朋道『ヒトはなぜ拍手をするのか』新潮選書)。

標題の応援と観戦のことを考えることは、「する」だけでない「みる・語る」スポーツを考えることかもしれません。学校体育で教えることも大事ですが、それだけに留まらないスポーツの文化の広さや深まりをスポーツ教育の分野では考察や究明の対象範囲として考慮に入れる必要がある、と私は感じます。

すなわち、先の小林の指摘に加えて、いつ(試合やゲームの流れ)、何に対して(その競技の対戦者あるいはチームによって創り上げようと、努力を傾けあっているもので、攻撃・防御の目標群か?)、どのように評価・鑑賞の結果を表現するのか(拍手、笑顔、歓声、ブーイングなど)の関連を考えることが興味深いところだと思われます。

【善】