先週の土曜日は、久しぶりに京セラドームに足を運びました。

毎年この季節になると、大阪唯一のプロ野球団、「オリックス・バファローズ」はKANSAI CLASSICというイベントを開催します。

かつてパ・リーグには、大阪の難波に南海ホークス(現福岡ソフトバンクホークス)、

藤井寺市に近鉄バファローズ、西宮市に阪急ブレーブス(オリックス・ブルーウェーブ)というチームがありました。

ここにセ・リーグの阪神タイガースを加えると、大阪府と兵庫県に鉄道会社を親会社にするプロ野球チームが4チームもあったわけです。

1989年に阪急ブレーブスは、オリックス・ブレーブスとなり、南海ホークスは福岡ダイエーホークスとして福岡移転しました。

オリックス・ブレーブスは、オリックス・ブルーウェーブを経て、2004年に大阪近鉄バファローズと合併し、現在のオリックス・バファローズと移りかわってきました。

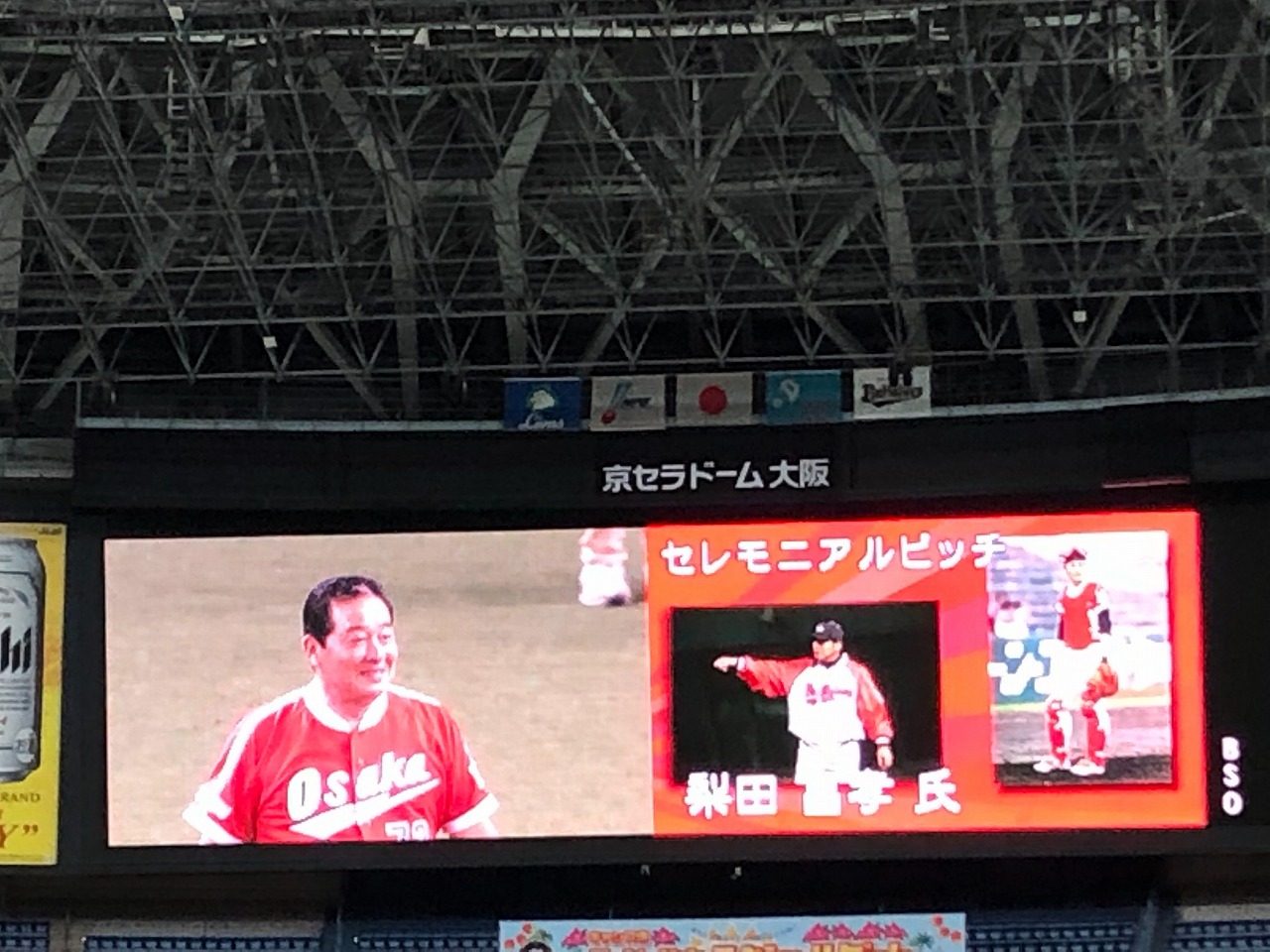

KANSAI CLASSICは、オリックス・バファローズが歩んできた歴史における特定の年代に焦点を当て、

当時活躍した監督やコーチ、選手をゲストに招き、現役選手が当日のユニフォームを着用して試合に臨むイベントです。

今年のKANSAI CLASSICは1999年に一年間だけ使用されていた大阪近鉄バファローズのビジターのユニフォームと

1970年から1971年に使用されていた阪急ブレーブスのホームユニフォームが採用されてます。

福岡ソフトバンクホークス戦では、ソフトバンクホークスも1970年から1971年に用いられたていた南海ホークスのビジターユニフォームを着用して試合が開催されます。

「オリックス 対 ソフトバンク」なのですが、「阪急 対 南海」でもあるわけです。

KANSAI CLASSICの開催時は、色々なイベントや限定グッズが販売され、独特のにぎやかな雰囲気があります。

その独特感をもたらしているのは、往年のファンの方々の存在かもしれません。

KANSAI CLASSICでは、年齢層は高いものの、阪急、南海、近鉄のユニフォームを着たそれぞれのチームの往年のファンの方がぐっと増えるように見受けられます。

2004年に近鉄バファローズと、オリックス・ブルーウェーブが合併したことにより、

かつての「阪急ファン」と「近鉄ファン」はライバルであった同じチームを応援することになりました。

球団のオーナーや本拠地がかわると、チームに焦点が当たりますが、そのたびにファンの方々は、応援するチームを失います。

そのような中、オリックス・バファローズでは新しいファンの獲得とこれまでの様々なチームの往年のファンの維持をし、

「オリックス・バファローズ」のファンを育てるという他のプロスポーツチームにはみられないファンマネジメントが必要です。

久しぶりに京セラドームに足を運び、KANSAI CLASSICは球団の再編成で翻弄された往年のファンの方々と2004年以降ファンになられた方々の両方に寄り添う

イベントのようにみえました。

写真はKANSAI CLASSIC 2019の様子

撮影:ゆ

写真の無断転載はご遠慮ください。

#「バッファローズ」ではなく「バファローズ」です。

#「オリックス」と「バファローズ」の間に「・」が入ります。

#ですので、「オリックス・バファローズ」です。