先週の土曜日に、"輝く女性"を目指そうキャリアデザイン・応援シンポジウム「スポーツを通して拓かれる"輝く女性"のキャリア」を開催しました。

今回のシンポジストには神事真規子さん(元WJBJバスケットボール選手)、川上麻子さん(EndorseYourLife合同会社代表)、田畑 泉先生(立命館大学スポーツ健康科学部学部長)をお招きして行いました。シンポジウム全体のコーディネイトとファシリテイターには、ippo先生にお願いしました。企画・立案には、【仁】先生に協力していただきました。

今回のシンポジストには神事真規子さん(元WJBJバスケットボール選手)、川上麻子さん(EndorseYourLife合同会社代表)、田畑 泉先生(立命館大学スポーツ健康科学部学部長)をお招きして行いました。シンポジウム全体のコーディネイトとファシリテイターには、ippo先生にお願いしました。企画・立案には、【仁】先生に協力していただきました。

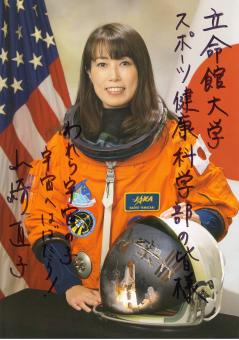

(写真)右から

神事さん、川上さん、田畑先生

神事さんは、ご自身のご経歴から自己紹介されました。小さい頃から背が高くて、中学校から強豪のバスケットボールチームで活躍され、高校卒業後は実業団チームに。でもその実業団チームは1年で廃部。悩んだ末に決断して、三菱電機女子バスケットボールチーム・コアラーズで5年間プレー。そして引退。結婚したのちに、ご主人の仕事関係(国立スポーツ科学センター)でスポーツ栄養学のAB先生(当時、国立スポーツ科学センター所属、現在は本学スポーツ健康科学部教授)と出会い、スポーツに携わるこどもたちに栄養でサポートしたい!、という動機から女子栄養大学短期大学部へ進学。現在、栄養士を目指して勉強中。同時に、「チームジャパン」の活動に参加して、東北大震災で被災した地域へ出かけてのバスケット指導を通じた被災者の皆さんへの支援活動を行っておられます。何度も人生の転機を迎えられ、キャリアチェンジを果たされてきています。それらの転機を迎えたとき、"このチャンスは二度と来ない!"と決断し、その後は、「決断した自分自身のためにも、チャンスをくれた周りの人のためにも結果を出そう!」と奮闘するようにしてキャリアを歩まれてきたことに感じ入りました。

川上さんは、日本体育大学を卒業後に、体操研究所に入り、そこで職域、地域での健康づくりに携わるようになりました。その後、結婚、出産を機に仕事を中断。ただし、フリーの仕事は一定続けていた。ただし、息子さんの小児ぜんそくでたびたびの発作で病院への駆け込み、入院のためフリーの仕事を辞め、環境改善のために転居をする。そのおかげか、小児ぜんそくも改善。大手企業の福利厚生施設に転職。そこでの仕事を通じて、「従業員が元気をなくすことの損失の大きさ」を実感。また、人の見方を固定しない、運動指導はするが相手は人生の先輩、であることを意識できるような気づきを得る。そのため、運動指導に関するスキル、知識だけでなく、他の分野の人と話ができるように、文藝春秋などを読んで社会の情勢にも明るくしておく必要性を痛感。『インストラクターは運動のスキル・知識の伝達だけでなく、魅力ある人間になる必要がある』。その後、健康ビジネスのベンチャーに入り、現在は、EndorseYourLife合同会社を設立して代表として活躍中。「働く人の元気は日本の元気。元気があれば何度でもチャレンジできる。」を実現するために、会社と社員のサポートを心、身体、栄養からアプローチ。川上さん自身が元気印の見本のような人物で、人を引きつける魅力にあふれています。その秘訣は、"好きなことを真剣にやる!"。元気いっぱいの話に、参加者一同、元気をいただきました。

田畑学部長からは、この間、知り合われた"輝く4名の女性"についてお話をいただきました。そうそうたるメンバーのお話でしたが、田畑先生は「このようなすばらしい女性のおかげで自分は引き立てられた。男性は、女性から支えてもらう魅力を持たなければならない。」と語っていただきました。この世は男性と女性しかいません。お互いが輝くように、魅力ある人間になるようにしなければならない、とメッセージをいただきました。

最後のまとめとして、ippo先生が、幸せの4要素(ノーベル化学賞の根岸先生)のお話からシンポジウムを締めてくれました。その4つの要素は、①健康、②家族、③仕事、④趣味である。今日の皆さんのお話を聴いて、スポーツ、健康運動はこの4つを裏打ちし、リンクさせてくれる大きな力を持つことを感じました。そして、キャリアの発達に関わって男女それぞれが輝く社会の実現にもスポーツ、健康運動が関わることを知ることができました。とまとめてもらいました。

「キャリア」そのものについて参加者、私自身も深く勉強できたすてきなシンポジウムでした。

【忠】

PS 先週末は、「shine」先生、「敦」先生のブログにもありますように、大勢の方がオープンキャンパスにきてくれました。また、ひらめきときめきサイエンスも開催し、高校生に最先端のスポーツ健康科学を体験してもらいました。立命館大学スポーツ健康科学部の先生方、院生、学部生の活躍を身近に感じられる週末のイベントでした。